子渔按:宅兹中国,来守是邦,今名南川者古之隆化焉,概与旧南川无涉。今人多不知情究,挂一漏万,以讹传讹。余也曾为掩耳盗铃者,拾人牙慧,鹦鹉学舌。讵知六耳非石猴,橐驼也植哉?今且班门弄斧,为求人,为诸己,也为诸君惠顾。

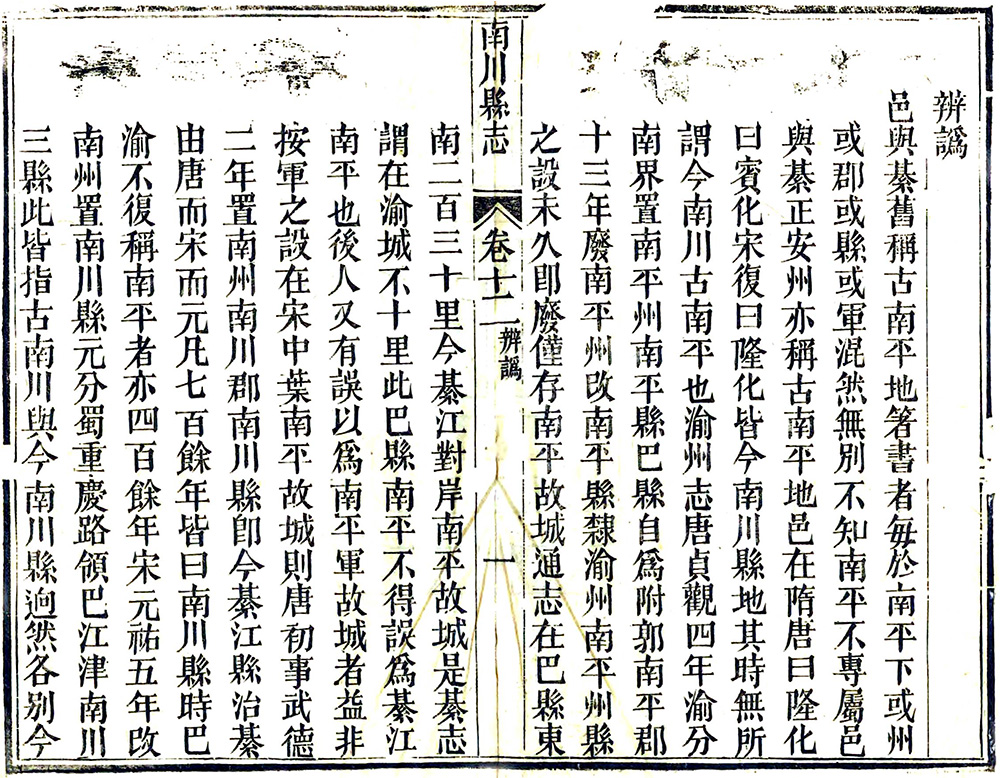

南川旧治

邑与綦旧称古南平地,著书者每于南平下,或州或郡或县或军混然无别,不知南平不专属邑与綦,正安州【子渔按:今贵州遵义正安县】亦称古南平地。邑在隋唐曰隆化曰宾化,宋复曰隆化,皆今南川县地,其时无所谓今南川古南平也。

《渝州志》:唐贞观四年(630),渝分南界置南平州南平县,巴县自为附郭。南平郡十三年(639)废,南平州改南平县,隶渝州。南平州县之设未久即废,仅存南平故城。

《通志》:在巴县东南二百三十里,今綦江对岸。南平故城是綦志谓在渝城不十里,此巴县南平,不得误为綦江南平也。

后人又有误以为南平军故城者,益非按军之设在宋中叶,南平故城则唐初事。武德二年(619)置南州南川郡,南川县即今綦江县治。綦由唐而宋而元,凡七百余年皆曰南川县时,巴渝不复称南平者亦四百余年。宋元佑五年(1090),改南州置南川县。元分蜀,重庆路领巴、江津、南川三县,此皆指古南川,与今南川迥然各别。

今南川县始伪夏明玉珍。元至正二十二年(1362),珍据蜀,易古南川为綦江,以併入古南川之隆化为今南川。今南川与綦江之名于今未改,因《南平志》、《南平图经》皆毁,凡所谓州与县郡与军,每多轇轕【子渔按:jiāo gé,同纠葛】,率以“古南平地”数字概之,误也。

邑本汉江州、枳二县地。枳县故城无知之者,邑旧志未载,江州则历历可指然。

其说不一,有谓在巴县西北者,见《后汉书》注;有谓在重庆府治西者,相传张仪筑,见《方舆记》;有云汉世郡治即江北厅;有云在重庆府城,江之南十里,故南平城是《巴县志》江州故县。南齐永平永明①五年(487),自郡城移治僰【子渔按:bó,西南地区少数民族】溪口,后周闵帝改为江阳县,见《寰宇记》。《江津志》:江阳故县在县西僰溪口,本江州县移治,南齐末,仍旧治。开皇十八年(598),改江阳为江津。《渝州志》:江津、江北、永川、壁山、巴县皆汉江州地。

巴本春秋巴子国都,汉置江州县为巴郡治,后周武成三年(561),改曰巴县即杜预②所谓巴国江州,而长寿、涪州、丰都、南川皆江州枳县地。蜀汉昭烈初年(221~),以江夏费观为太守,领江州都督。建兴【子渔按:蜀后主刘禅年号】四年(226),丞相亮欲出军汉中,李严当知后事,自永安移屯江州,因筑大城,周迴十六里,即今重庆府城也。《水经注》:江州县有涂山,禹所娶,山有禹王及涂后祠。

《枳县志》载:“邑福六甲龙见桥东为汉设枳县城”。

按《渝州志》:枳县即今涪州治,汉为涪陵县,蜀先主改为郡,领汉平等县。晋永和中,移治。汉,复城。宋省。齐复,置涪陵郡。周废枳县,仍移郡治汉平。隋开皇初,郡废,后改置涪陵县。唐武德初置州,天宝初改称郡,又析置武陵县。元至正二十年(1360),省入州。

《涪州志》:枳县属巴郡。

《水经注》:江水东至黎乡,历鸡鸣峡南岸,有枳县治。

晋永兴元年(304),李雄据蜀后枳县荒废。桓温定蜀,别立枳县于涪治东北十里。周武帝保定四年(564),涪陵守领田思鹤归化于故枳城,立涪陵镇,其汉平县在涪州东北二十里,汉枳县地。蜀汉建兴中,置涪陵郡,后改涪陵县即今涪州治,武龙县在涪州东南百七十里。汉涪陵、枳县二地属巴郡,据此凡涪陵郡、汉平县、武龙县皆汉枳县地。

枳在春秋时本巴国,秦属巴郡置枳县。巴志云,巴子之时陵墓多在枳。古人葬不越乡,陵墓在枳,其国必在枳。《史记·苏代》曰:“楚得枳而国亡”是也。

《寰宇记》:枳县城在巴县东北一百十五里。

枳之在巴在涪皆各有其地可指,邑云龙见桥东于古无徵,未可凭信,存疑。

三溪废县

《一统志》载,在南川县东南,唐置,属渝州,以县内有僰溪、东溪、葛溪三溪汇流为名。按,唐武德二年(619),置南州南平郡南川县,三年,改曰僰州,寻复。此即古南川县非今南川县也。古南川实今綦江,今南川即今县治,旧志以古南川误为今南川,且以南州“州”字误为南川“川”字。三溪【子渔按:今綦江三江镇】实隶古南川,其废置与今南川无涉,邑旧志误载。

南川故县

《旧唐书》:先天元年(712),改隆阳为南川。宋志:皇佑五年(1053),以南州置南川县。此唐之南川县。《舆地纪胜》:今之南川,在唐之南川县东四百六十里,与唐之南川屹然两县。旧志:隆化故县,注有:“今之南川,唐之宾化。唐之南川,今之綦江。”何可援唐之南川县为今之南川县耶?

按,旧志,沿革:“县有南江,发源夷獠之界,众溪会合,由三溪口至綦市,又至南江口流入大江,此名县之由。”见《名胜记》【子渔按:《蜀中广记》】,府志载入。今南川省志因之,不知所云南江者綦河也,所云綦市者即綦江县治,众溪会合至南江口入大江,綦之水道也。此古南川之所得名,于今南川无与。

綦南壤地相接,名复先后一揆。按,唐武德二年(619),置南州南川郡南川县。南川之名,自唐至元皆属綦江,其时初无所谓。

今南川也,隆化也,唐贞观十一年(637)分置隆化县,先天二年(713)改曰宾化。宋初,复曰隆化。

《元史》:至正二十二年(1362)冬,省隆化入南川县,是今南川且併入綦地,此南川与南川之所以合而一也。

今南川之名,则至明玉珍始。至正二十三年(1363),珍据蜀,僭号改元,立都。易古南川为綦江县,又以併入古南川之隆化为今南川县,此南川与南川之所以歧而二也。

《地理志》:南川县在重庆府东南。《明史》:洪武十年(1377)五月,省入綦江。十三年(1380),复置。此南川与南川之所以再合再歧也。

自兵燹后,文献无徵,采访者仅得于茫茫坠绪之余拾其断简残篇据为典,实其间废置分併搅扰不清,或綦地而移载南川,或南地而移载綦江,一误再误,以讹传讹,鲜不蹈昔人争墩③之诮。

邑旧称“古南平军地”此五字大有分晓。不知,直以为“南平军”,误矣。南平军,查自熙宁七年(1074)招收西南蕃部,始设于铜佛坝④。嘉熙三年(1239),移军来治。至正二十二年(1362),废军及隆化县,改置。今南川县,夫即移之废之也,又何有军之名军众也?

《周礼·地官》:五师为军⑤,又军礼也。

《春官·大宗伯》:以军礼平邦国,谓威其不协僭差者,又师所驻曰军。

古人有功则称军,宋以熊本平木斗乱建之,以彰功绩。宋之军,与今之直隶州将若武太、武康、武安等军是。邑去铜佛坝数十里之遥,旋移旋废,已为陈迹,今既改为县,窃以为称系“古南平军地”则可,称“古南平军”则不可。

注释:

① 查南齐并无“永平”年号,同时期对应有北魏宣武帝元恪之“永平”(508-512),但因为南齐历史较短,止于公元502年,所以此处不可能是与北魏年号混淆。而考之南齐各帝年号亦短,历时五年以上者仅得二,且与“永平”类似音近者,惟有“永明”(483-493),故此处疑似“永明五年”。

② 杜预(222年-285年),字元凯,京兆郡杜陵县(今陕西省西安市)人。魏晋时期军事家、经学家、律学家,曹魏散骑常侍杜恕之子。人称“杜武库”,明朝之前唯一一个同时进入文庙和武庙的历史人物。妻为司马懿之女,西晋建立后被追封为高陆公主。

③ 东晋谢安表字与北宋王安石大名雷同。王安石退居金陵后,所购宅院又正好是谢安府邸旧址,宅内有以谢安命名的“谢公墩”。于是王安石便作诗戏谑:“我名公字偶相同,我屋公墩在眼中。公去我来墩属我,不应墩姓尚随公。”时人评曰:“与死人争地。”

④ 綦江县南一百二十里赶水镇西。《舆地纪胜》卷180南平军:铜佛坝 “在金城西门外,地有金铜二佛像”。故名。《宋史·熊本传》: “渝州南川獠木斗叛,招本安抚。本进营铜佛坝。” 即此。熙宁七年(1074)于此置南平军。

⑤ 《周礼》曰:五人为伍,五伍为两,四两为卒,五卒为旅,五旅为师,五师为军。

后记

同为水江老乡,而且老家都在旧县坝附近,我与有缺斋主人不止一次地谈起过一个共同的愿望,那就是我们都很想搞清楚旧县坝的来历和典故,有无证据支撑?但纵使说得再多,也就止于纸上谈兵了,和我们从小听到大的传说一样,如风如诉还如故……

匆匆数十年间,公社撤销,橡胶厂破产,水泥厂垮台,边上甚至还新修了一条铁路。变化不可不谓日新月异,而恰恰就是中间核心区域,从未大动干戈。不曾掘地三尺,到底有货没货,只有天知道咯。

水江风大,从小就听老人们说过鬼王山山形太恶,本来有个衙门也坐不住。因为那个风大得哟,呜拉呜拉的,吹得感觉已经被拖到团凼河(鱼泉河)边准备秋后问斩的犯人们一个个都挺像窦娥,刽子手都不敢下手。实在太瘆人了!所以最后的最后,我家对门的县衙,它搬走了。

传说终归只是传说,但地名到底留下了。除了旧县坝,还有一个教场坝,二者近在咫尺,那就绝对不可能是雷同与巧合。

旧志载:“龙见桥与螃蟹塘水合,桥北即旧县治。”

县治故址,一在治东六十里治平山下。一在香炉峰北,距今治二十里,今名官地。

治平山即鬼王山。其来由自,断然不会是空穴来风了。所以对于民国县志前言水江地势宽平路当孔道,北接涪陵,东近武隆,西通南川,实为交通要冲和繁华重镇,而后文却又云云旧县坝和官地一样的幽阻闭塞,不适合筑城,属实是有些前后矛盾了。你要说官地幽阻,我认可。但要说到水江闭塞,那不是就啪啪打脸了?

这路线,这地形,特别是再结合周边有利的地理和交通条件,哪一点不适合县治了?说直白一点,直到现在水江镇也值当一个小县城,好不?

官地、旧县坝幽阻闭僻,无由望见永隆,且荒山穷谷遮蔽陡阨,不堪为人物会集之所。

呃,我还真就不信了!关键的关键,前文《辩伪》明言:“《枳县志》载,邑福六甲龙见桥东为汉设枳县城。”枳县,枳县,枳县,它不是隆化县,没事干嘛一定要抬头能够望见永隆山?一个汉代,一个唐朝,虽然都代表着中华强盛时期,但这两者中间相差了多少年?找不到遗迹,不是很正常?《辩伪》也只说:“于古无徵,未可凭信,存疑。”而民国县志直接就给我否了,不妥!不妥!

或许是囿于视野,没有现代科技的上帝视角,我发现古人的地理方向感比我还旷,老是找不着北。关于旧县坝的记载,也是一会儿在龙见桥东,一会儿又在桥北,就没有一个能说准确的。除非,默认龙见场(水江石)就是故县城,旧县坝附近只是各衙门公署。

初中那会儿和同学一起溜号,沿着河边抽水的管道一直爬到了旧县坝后面的小山上。不意发现一根写着“旧县坝”字样的水泥界桩,虽然不新不古,但这是不是也恰好说明了如今的“古城”社区并非来得凭白无故?最近两年我都还去找过,可惜再也找不到了。

叭啦叭啦这么多,不是说我一定要证明什么,我也没有前人前文那种旁征博引的辨伪能力。但我想说的还就是那句:其来有自,没有空穴来风。既然古人和今人无一例外的都指向同一个地方,那就肯定不会只是巧合。所以,先不要急着否定嘛,可否?不定哪天,就挖到宝了呢?呵呵。

诚如我早就知道南川不是南川,但却好像总也说不太清楚,因为我从来不记历史年代咯。

如果看到现在你也都还没搞清楚,那不才我来帮你总结一下吧:以后,但凡看到“南川”二字,喝杯茶先,而且一定要喝明前茶。呵呵,开个玩笑。反正只需记住一点,基本上明朝以前的南川都不是南川就好了。呃,不是今天的南川!