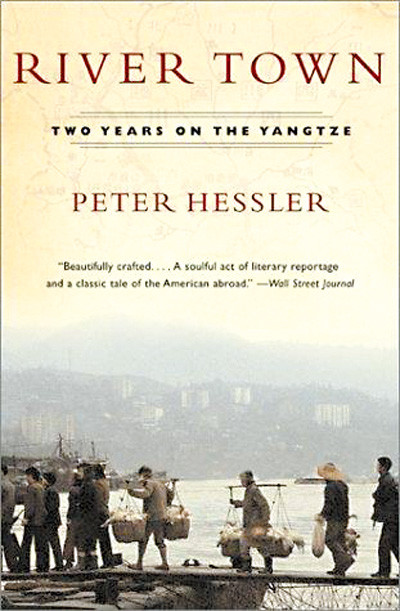

多时不曾提笔。不经意路过国家地理网站时看到一篇旧文:《涪陵巨变|《国家地理》撰稿人笔下的中国江城》,突然感觉有些心血来潮。

所谓尽信书不如无书。尽管我是十分认可《寻路中国》式的路访,也绝对相信何伟对于中国之热爱不会带有任何形而上的褒贬色彩,但无论去往经过还是经年小驻,外国人之于中国人,非是生于斯长于斯,总难免道听途说得来的不确切。比如《江城》里对涪陵的描述……哪怕是他在2015年故地重游时也还是坚持这么形容:

涪陵地处长江和乌江交汇处,20世纪90年代中期这里孤立而沉寂,既没有公路也没有铁路,乘坐长江渡轮到达最近的大城市重庆需要七个小时。人们从没见过外国人——我如果在城里吃午饭,经常会引来30个围观者。整座城市只有一部电梯、一家夜总会,没有交通信号灯。我认识的人里面没人拥有汽车。大学里只有两个人拥有手机,而且人人都可以告诉你手机的主人是谁:大学里的党委书记,以及率先投身私营企业的一位美术老师。

作为曾经的涪陵人(彼时涪陵市除涪陵外下辖或代管丰都县、垫江县、武隆县、南川市,我南川人自然属于大涪陵),我自然也能一眼确认作者描述之八九不离十,不过对于文中明显调查不够严谨,失察失实之处和这样的一种肯定句式,我还是颇有微辞。就不说先秦古道,不说抗战和三线建设,那建国后川藏、青藏都通了路,咱蜀道再难也不至于的嘛。话说刘邓大军解放大西南可就是沿着俺家门前那条川湘公路一路打到重庆、成都,没路从何说起?那我们下涪陵,难道是从天上飞过去的?说外国人大家见得不多是真,但从没见过甚至围观,我也觉得有些夸大其辞。都特么90年代中期了,出门打工的人那么多,不出门的也能在电视电影这个西洋镜里喜闻乐见,设想更早一些年就是亨特警长来了也不至于引起围观吧?除非何先生自带气感磁场,或者来的是莱昂纳多,呵呵……说这些,不是想争个长短输赢,也不觉得先生真就把俺们这一隅之地描述得十足蛮荒,就只是觉得如果对于不了解的人们而言,仅从字面到画面感来说,先生笔下的涪陵未免过于仙气,这样的乌托邦,我活了三十多年周围几乎转了个遍也是觅无所觅,一村一寨嘛还或可能。

不过,还好。何伟的作品我都觉着不错,至少他笔下的世界能与我眼里的真实中国基本重合。就像作为曾经亲身经历的一个小人物处在这所谓的大时代再来看这样的作品,老实说我的代入感却也没有想象当中那么的强。毕竟,时间就是一把佐料,能把各种喜怒哀乐自然调和,相对于当年的青涩和如今的老成,相较于他人的功成名就衣锦还乡和我的汲汲营营碌碌无为,“还好”,是我能想到的最最完美的一个词汇,特别是用来记忆重溯和总结过往。我,是惯常于中庸之道和自我安慰的。比如今天是“双11”,人人都在想着要剁手,而作为圣光骑士团资深元老我却只顾着自嘲:“岁月是把猪饲料,喂饱了她也喂饱了我,唯独没法喂饱梦想。”是真没有那么多崇高的社会责任感,也真没有那么多的人值得我去关注和关心。一个、两个、三个……内外亲疏,爱恨情愁,人和人是不同的,人和人又是相同的,在同一个世代追求里,在记忆中的你我她之间,如果彼此还能值当评价一个“还好”,那也就算是不枉此生。

活了三十多年,经历太多,于己于人,我就习惯了一句:还好!

看书如是,看人如是……

PS:重点是听歌而不是荐书,最近有点爱它单曲循环,呵呵。