1939年10月13日上午,水江石的天空中突然出现了18架日本飞机,一路耀武扬威如入无人之境,轰隆隆往南川县城方向奔袭而去。这一幕恰好被当地一个名叫胡一周的小学生映入眼帘,从此刻骨铭心,恍然如昨……

1993年,作为历史老师,胡一周又向同样是小学生的笔者和同学们讲起他当年的惶恐,说他永远也忘不了大人们脸上的乌云密布,他也真的好担心日本人要打到重庆过年吃汤圆。

或许,胡老师当年忧心忡忡的是天下之大竟然放不下一张书桌?可是他也并不十分清楚南川接二连三频频被轰炸的原因,其实是因为日军飞机始终找不到间谍提供的一个叫海孔洞或者九洞桥的地方。

时也,命也,彼时南川县丛林乡海孔洞洞口可能正好挂着一块碑子,上面工工整整的写着:国民政府航空委员会第二飞机制造厂。

早在1937年11月8日,国民政府航空委员会重庆航空站站长张式群,以庆字第686号致函南川县政府,并要求迅速查明回复。

委员长行营主任贺,面谕:查南川县属附近有一可容纳2万余人之山洞,地形隐蔽,可容纳大量物品……究在何处,能否适应藏储军用品?

这便是起因,同时也是成因,这个叫作丛林沟海孔洞的地方,距离南川县城20多公里,到万盛场也只13公里,本来名不见经传,却因为抗战因为川湘公路,藉着交通地利而骤然兴起,造完飞机造大炮,从此便与中国国防工业同呼吸共命运。

▲ 海孔洞内场景,晋林厂生产车间遗迹,图一摄影@Shirley雪梨酱,图二摄影@带着瓶盖去旅行

南川人刘雨若的《金佛山游记》当年也曾游记海孔:

洞口修有城墙,以前兵荒马乱时,曾有人在此避难。城上有洋楼一座,盖南平人士筑以避暑者也。

从古至今,天险藏兵,待他行到山穷水尽,等我坐看云起云收。

八十年后,等我再来此处,已然找不到关于飞机厂的任何证据。任谁也想不到烽火连天的抗战岁月,这个普普通通的山洞里,居然仿制出了中国第一架飞机——“忠甲二八”,累计生产二十多架,并全部参加了抗战。曾经试飞过“忠甲二八”的英雄王汉勋,1944年8月7日,也在驾机为弹尽粮绝仍死守衡阳的中国守军空投补给时,壮烈殉国。

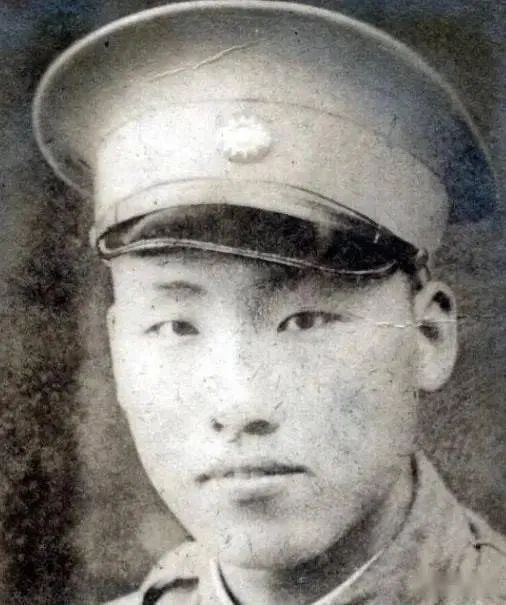

▲ “忠甲二八”试飞员,烈士王汉勋,照片来自《南方周末》

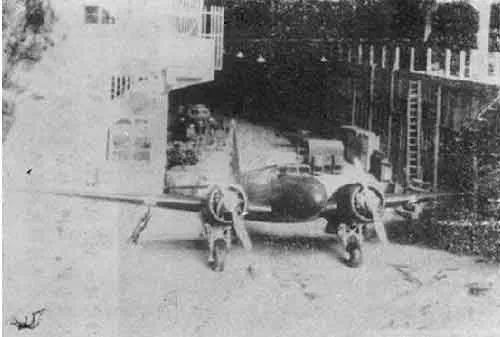

后来海孔洞里又成功推出了第一批真正意义上的中国设计中国制造——“中运一号”、“中运二号”、“中运三号”等运输机,并陆续研制仿制出其他60余架飞机(包括教练机)机型,直到抗战结束,飞机厂回迁江西。

▲ 1944年海孔洞中成功研制出了“中运一号”,中国第一架双发中型运输机,图片来自网络

鼎盛时期,第二飞机制造厂有正式职工约1200多人,民工约200人。其中职员275人,工人1000余人。职员职称有一等机械正15人,二等机械正1人,二等机械佐42人,三等机械正1人,三等机械佐2人。少校科长1人,上尉2人、中尉4人,准佐3人,荐七级会计室主任1人。职工工资,职员均实行月薪制、月工资(法币)50-170元。工人实行计时工资制,时工资0.10-0.46元。月薪按204.10时计算。

第二飞机制造厂一直坚持生产至抗战胜利两年后,总计有上百架飞机在山洞中制造成功,并装备抗战空军作战斗或作训练之用。

▲ 海孔洞旁的另一个晋林厂洞内车间遗址,摄影@大毛

俱往矣!抚今追昔,难觅先烈踪迹,就像当年南川县城被数次轰炸过后的一地狼藉。仅只1939年的第一次轰炸,18架日机就投弹142枚,造成死伤310人(其中死亡168人),房屋、商店等财产损失累计158万多元。

据说,在后来接二连三的南川大轰炸当中,县城一片火海汪洋,唯独只有一个地方幸免于难,那就是天主教堂。只可惜穷乡僻壤,鬼子又在天上,终是没能再出一本南川版的《拉贝日记》。

我来当然不只为单纯凭吊!除了顺路打卡,其实很大程度上还是因为一张网友照片的原因,就是想找到如前图中那个黑黢黢的洞子深处,网友临崖独立的点位,感觉不要太拉风。

结果,洞子我是找到了,点位却再没有。那个位置悬殊的吊咀,不知是自然垮塌还是人为干预?总之除了肉眼可见的凌乱,还就剩下满地乱跑的鸡鸭鹅。伴着洞内哗啦啦的流水声,嘎嘎嘎,咯咯咯。

弹指十年,我又晚来一步。当真,洞中方一日,世上已千年!

“我本将心向明月,奈何明月照沟渠。”

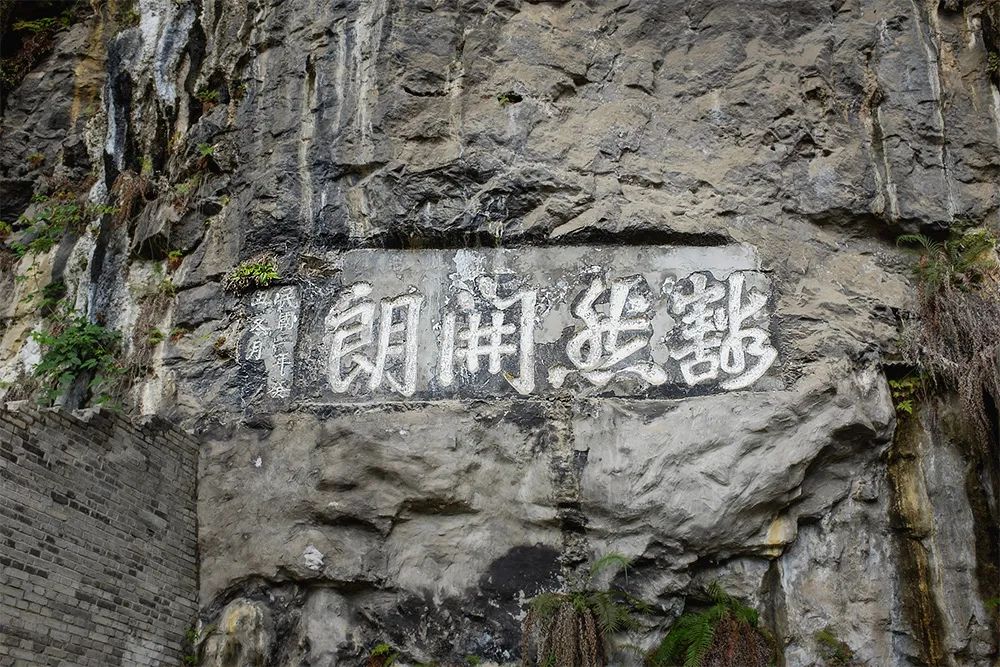

出得洞来,再看一眼洞壁之上刻于民国二年(1913)的四字题刻,我的“豁然开朗”其实有些五味杂呈。

前文我说“造完飞机造大炮”,这话还真不是随便开玩笑,作为热战的两大法宝,除了“二踢脚”,海孔洞出品可就真的齐活啦,哈哈。

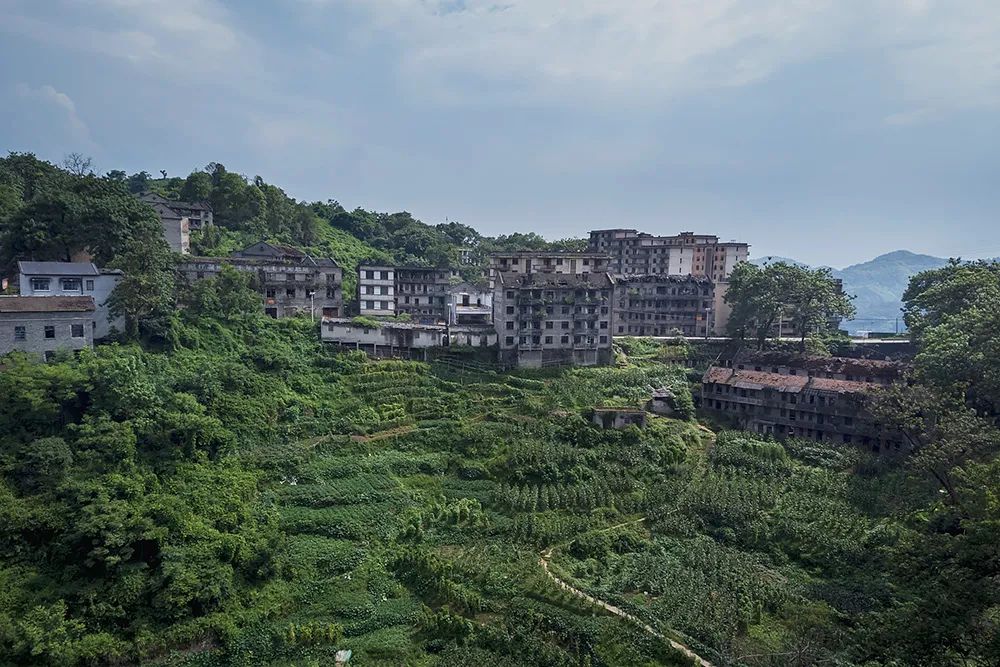

现时,海孔洞再无飞机厂痕迹的根本原因也是因为1965年国防三线建设时期,晋林机械厂从山西太原迁到这里落户,主要负责生产大炮。而晋林厂在海孔的数十年经营,重新修建了道路、厂房包括洞内车间,是以当年第二飞机制造厂所留下的遗迹便自然无处找寻。

如今洞门口的废墟,便是当年鲜活的兵工遗迹。而海孔洞内,则有私人老板在里边养起了娃娃鱼。

海孔洞主洞很大也很长,从前洞进到后洞出(后洞恰巧就在晋林厂大门口下方)。一座山的庞大面积刚好把整个晋林厂包括厂房家属区在内完整地托举,就好像一条游龙赑屃背负起那些激情燃烧的岁月,也挺起了中国人抗战守土和保家卫国的民族脊梁。

晋林厂以生产120大口径榴弹炮驰名中外,该型火炮在对越自卫反击战和两伊战争中都曾大显神威,让人印象深刻。而数千名晋林厂职工及其家属远离北方家乡来到这片西南热土,挥洒不尽的青春和热血,也谱写出了一段波澜壮阔的辉煌的人生新篇章。

国防大三线,一代人有着一代人的功劳,与其说后来电影《我11》是来这里取景,倒不如说是导演王小帅在帮我们重铸军工记忆。

一代人也有着也一代人的分工,九十年代军转民,2003年后晋林厂又整体搬迁至彭州,于是昨夜东风,人去楼空。一代人的落幕也代表着一个大国崛起。只可惜了这大量的完整的厂房和宿舍,正在一步步地沦为废墟。

十多年前,电影取景时,厂区还一派规整干干净净。过了十多年,则垮的垮塌的塌,破败程度一日千里。

可惜大环境如此!

“哎呀我说命运呐”,就好像眼前有只蚊子总是嗡嗡不停,被它咬上一口,痛也不痛,但好歹也能扎出一管子血。多数人的三线记忆,特别是像我们这种还能对沿途兵工厂如数家珍的人,什么晋林厂、天星厂、庆岩厂、宁江厂……她们陪伴我们长大,所以见惯不怪。我们也陪着她们慢慢老去,所以默默无闻。

所以,我其实也是一个对三线遗迹特别无感,特别麻木的人。

什么医院、学校、电影院、大礼堂、灯光球场和派出所,甚至包括电视转播台,我看都一样,也都没什么两样。感觉它们就像旧衣服,都曾经穿过,也真心喜欢过,可是再也找不到,或者说找到了也穿不出来感觉。毕竟现在不再流行的确良和灯草绒,毕竟霍元甲、楚留香、陆小凤他们又不是标本化石,而发哥和雅芝也都年老。一代人的激情,一代人的记忆,终将伴随着一代人的年华逝水,慢慢退出历史舞台中央。就像那道厚重的大铁门,最终总会上锁,最终总会生锈,一样!一样!

八零后,正经不能算老,但也应该是最后一批守旧。记忆如果不涉及自身,那便自然会成为历史,应该交由下一代人再来评头论足。

所以多说无益,所以本来还想说说南川与万盛的关系,想想还是罢了。

我来了,又走了,离开一个早就不属于南川县的地方。

可惜了。这妥妥的网红点的素质,撂荒了。

生活区火过,就是电影刚出来时候。海孔洞的话,除了文史爱好者和自媒体应该就再没人感兴趣了,还不如塘前钓鱼的人多。

大片的感觉

嗨,大片还差得远哦。