青木关,《重庆府志》 云: “宝峰山口也,上接缙云,直接嘉陵,下连虎峰,至于岷江,横亘二百余里。驿路达铜梁、合州,此其要隘也”。

不过,今夕何夕?无论是抗战风云里的读书绕梁,还是老关口新关口的驿路纷呈,这“青木关”也好,“亲母关”也罢,这当口,这关口,总之是只卡在了形形色色的传说当中和林林总总的回忆录里,早已消弭于无形……

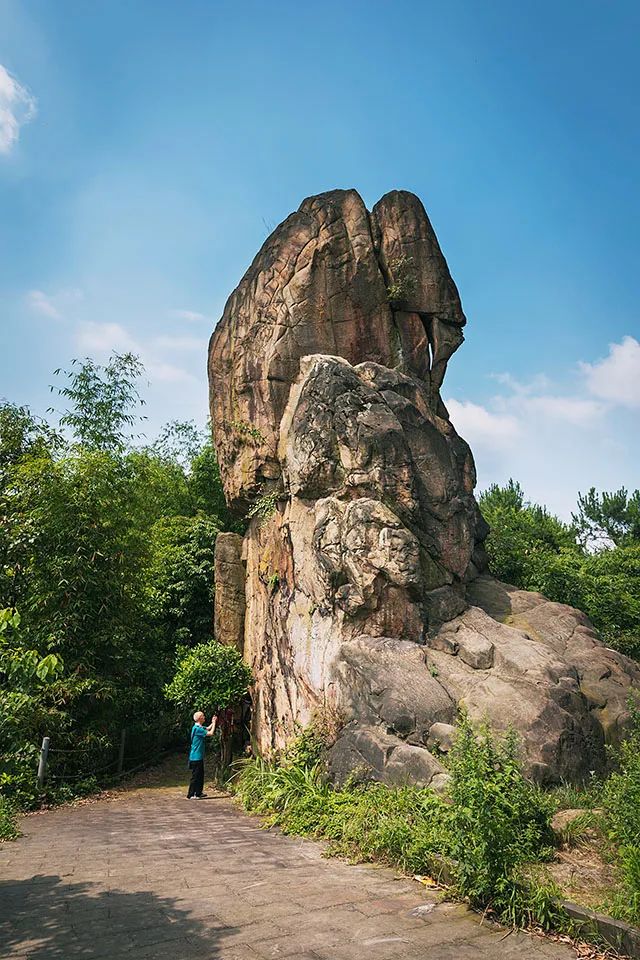

01石老翁

古道沧桑,现世风流,斗转星移之间只有这山川载不动,一如眼前这耸立千万年的石老翁,边上却挨着个哨所或是碉楼。

石老翁与石婆婆,高生与七仙女……一坨石头而已,却被人们附会了太多太多美丽的传说,甚至由一枚情种直接晋位为一路正神,所谓姻缘宿命吉凶祸福,无所不能,无所不求。

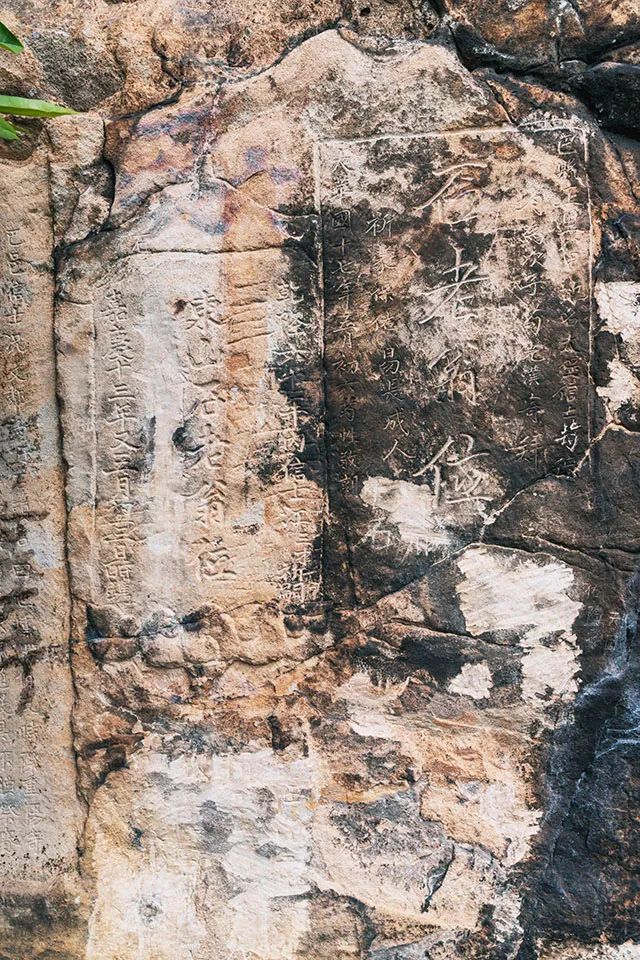

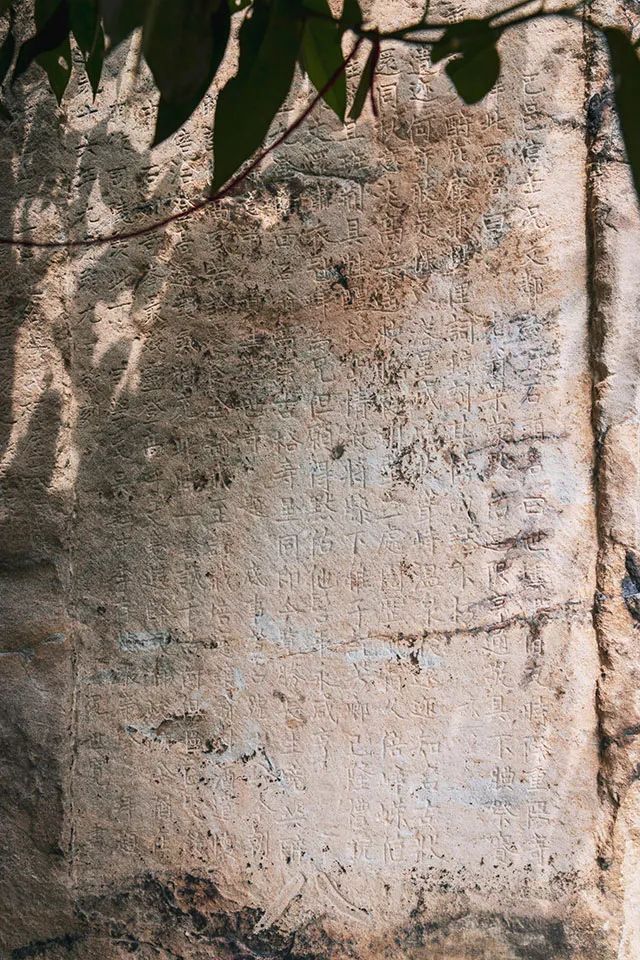

从嘉庆、道光到民国,一代又一代的凡夫俗子或者痴男怨女们接踵而来,或涂鸦,或摩崖,把那点敬畏与私心都写在了石头上,不论只言片语或者洋洋洒洒,终究抵不过现代人的“到此一游”来得画龙点睛。

02长五间碉楼

去果老坡的路上,关口村的村道边,居民房里掩映着一幢叫长五间的土碉楼,因为房顶被撤换成了彩钢棚而显得很不起眼,一不注意就会错过了。

长五间并没有五间房,或许以前是有的,但现在确实没了。

碉楼坐南朝北,三层,主楼加左右附楼“一拖二”的样式。占地54平方米,建筑面积162平方米,夯土墙,厚度40厘米左右。

碉楼木梯相连,每层皆有数量不等的瞭望窗与射击孔,而主楼屋顶主檩上,墨书两列文字:“中华民国十三年花月初五土匠钟兴顺吉立”,“中华民国十二年葭月初七日黄万盛修造木匠黄兴太”。资料如是说,不过我好像没明白,这土匠何以会比木匠要晚一年完工,按理应该是木匠最后“刹角”才对不是?

因为年代较近,碉楼的工艺不算精美,尽管女主人口中不停说道原来的歇山顶高大巍峨又巧夺天工,但其实主体尚在,一经参照,仔细想想也就那样。

文物保护不能空喊口号,可一经落实那就要数money。

虽然已是严重危房,但就这碉楼顶上的彩钢棚就花了三四万,由主人自筹加上政府补贴……管中窥豹又杯水车薪,所以大家心照不宣,很多古迹看一眼就少一眼了,能拍照的时候还是尽量拍张照吧。

03管家寨

长五间碉楼背后的山坡上隐藏着一个小山寨,建于清朝咸丰年间,因为寨主叫管凌云,故名管家寨。

管家寨就在一条机耕道旁,山形并不太高,路况也不算难,但因为我们上山没注意走错方向,直接从寨子屁股后头的陡坡摸了上去,还是有点儿小不易。

寨子不大,只有一个寨门且保存完好,四周还留存有部分寨墙,全部条石垒砌。

寨门两边阴刻楹联一幅:“天时地利人和备,城峻池深米粟全”,门楣上刻字依稀难辨,或为“阅心门”,左侧还特意刻有“天池村”字样,应时应景。

04果老坡崖居

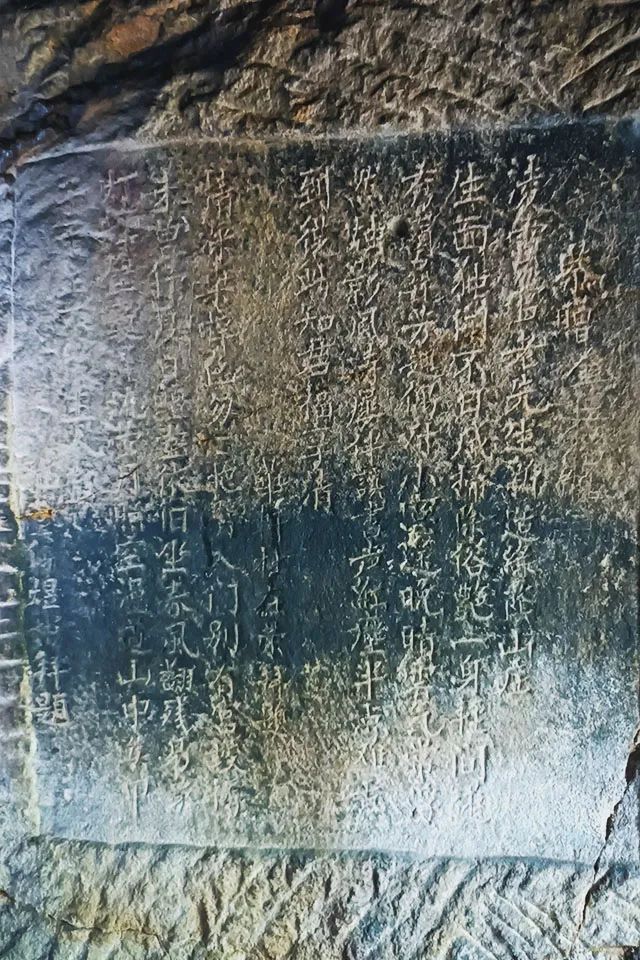

管家寨寨门往下不远的崖壁上刻有“果老坡”三个大字,字大如椽,字下还有一洞,实为崖居,为寨主人修行之所。此洞修成于清咸丰七年(1857年),比寨子略早,但皆为管家人所创。

崖居洞口不大,矩形,宽0.8米、高1.3米。内部由一中厅、左右两室及耳室组成,室内共有碑刻7处,并錾有灶台、烟道、采光、望孔等配套设施,室内面积35平方米,内空高1.3~4.3米不等,生活气息浓厚。

入口处还凿有顶门闩槽,正中和左右石壁皆有友人相赠题记碑刻,书刻一般,字迹介于清晰与不清晰之间,非是拓片,肉眼直观的话还是费力,所以我也懒得细读。

此洞另有其名,内中耳室有整块题记,大书的“天佑洞”三字,有几分颜筋柳骨。

“藏器待时爰得我所,修身见世触处洞然”,“辛酉岁(1861年),管凌云识”。

身世物外,表里如故,人生无处不修行嘛,这管老爷不仅在寨外的洞子里苦修,还在寨内也辟了一隅之地,名曰“藏修处”。

不过嘛但是,“修身齐家治国平天下”,这些都是文人雅士和有钱人才配有的信仰。肚若不宁,心若不静,谈啥劳什子的修行不是?

像咱文盲又流氓的,在这大夏天的光景,没有一丝丝的微风,一上山那就被折腾得够呛。实在太热太热了!!!走不出两步我就要喊歇,脱了衣服“打光胴胴”还喊遭不住……

下山下馆子,赶紧跑后厨水管子里洗把脸,然后落座便叫:“老板,先来瓶冰啤酒”,呃一瓶还不够,呵呵。

话说这家苍蝇馆子的饭菜还不错,挺实在,味道也不赖。

05穿眼洞崖居

回家歇了一天,回血还魂之后,第三天有小友作陪再来青木关,还是喊热,“热得X爆”,这个天真得考虑闭关了!

热也就算了,还得边走边问路,走错一百米就好像已经错过了两公里,心里头那个郁闷哦。走了个小环线,一路又没个馆子,商店都只有一个,中午的伙食就没前天好了,只能啃干粮和泡方便面,还好还有啤酒管够。

和小贺同学算是第一次面基,以前只道他文章写得好,没想到走路也很凶残,顶着一头大太阳,不喘不吁还老抢着帮我背包,还真是小瞧他娃了,呵呵。

穿眼洞是当地地名而非此洞洞名,本来早在我前天的计划清单里,但因为下午我们找路碑把时间耽搁了也就作罢。

一上一下两个洞口,最底间那个大洞原来没有,只能从顶上的洞口出入,殊为不易。因为崖居分上下两层嘛,后来就有人于底层新凿洞口,辟作柴房新用。

这崖居就不是为修行,而是躲土匪棒老二专用了。洞内无字无碑,不清楚确切修凿年代,但从其形制并结合附近发现的同类崖居分析,理应也是开凿于清末。

一山两面,就在穿眼洞崖居的背后其实还有一个钱家湾崖居,不过因为时间光线的原因,最后我们也没去。

穿眼洞崖居分为上下两层,面积大约60平方,入口上方还有通风孔,右侧是灶台烟道。楼上楼下错位排列居室四间,每间高约2米5左右,有门连通,楼间原铺设木板,现缺失后一二层即打通,高度大约5米左右。环顾转圜,仔细端量这工程浩繁,体量确实不小!

06古道修路碑

因为都是崖居,所以我把前后两天的内容一起串了。

再话说从头,前天下午,从苍蝇馆子出来以后,我们就去了青木关老关口一带。因为我在书上看到一块残碑,很感兴趣,只是没想到这一找就找了一下午。

古道新途,水泥压着旧路,或并行,或挖断,要没个当地人带路真的很恼火。可即便当地人也未见得就真的灵光,诚如碑来垭的小地名,明明就在门牌上挂着,但依然有好多当地老人都不知道。

这一路,从新关口到老关口,从碗厂沟钻到大岚垭,驾车徒步问人无数,走过了又再回头……最后的最后三个人还分作两拨各走各,还都找对了人带路,终于在一个叫“埋头井”的地方会师。

老司机单人单线,摔了个四脚朝天,还不忘让带路的大哥帮忙拍照留念,城会玩啊,呵呵。

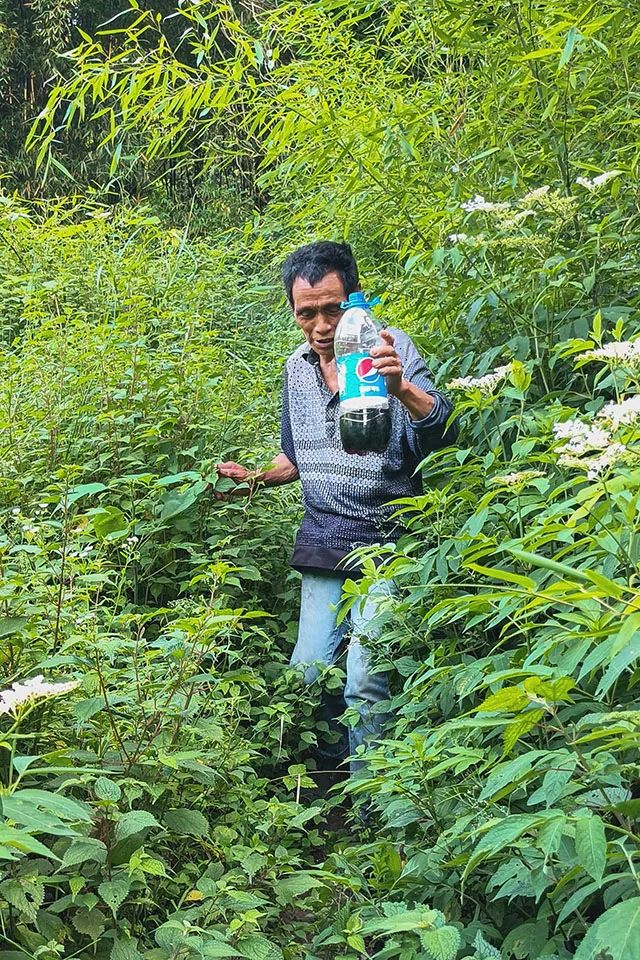

这块修路碑就藏在一片竹林里,和普通功德碑无异,内容其实没啥特别,甚至字都看不清几个。只依稀能够识得“乾隆五十五年(1790年)庚戌岁菊月初二日”,还有一排不多的几个人名。

“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”全都有了,但十室九空,这人家家里可不一定都有人。

这便是传说当中的“埋头井”,因青木关为渝合古道之“五塘”,地处老巴县和璧山县分界,古道走到这里是段下坡路,埋头即见井,因之所名。而古道的尽头,走出竹林就已经是璧山地界了。

这碑,我所感兴趣的,不过只为碑上缺失的那一角,就像断臂的维纳斯,站在这残存的古道边,风风雨雨两百年,总会有一种莫可名状的沧桑之美。

嗯,岁月长长,古道未央,我来过又走了,却也不思量,不难忘。

因为还有青木关再探的嘛,哈哈。