用九两重的丝围一座城,求此城多大面积?

这便是“九丝城”得名之故,也是我初闻之兴趣所在,心里不禁默默盘算,建城伊始僰人真是这样圈地的么?

01九丝城

九丝城镇(原德胜乡),四川省宜宾市兴文县城西南64公里,以镇后山上古九丝城而名。九丝山为乌蒙山脉分支,春秋僰(bó)侯属地,故一城一地俱以僰名,而僰人属西南夷部,被中原王朝蔑视为蛮,自古叛服无常。由蜀汉诸葛亮南征始计,至唐宋元明清甚至民国,历代皆有派兵镇守和反复征剿(明以后“都掌蛮”尽灭,但此地民风向来彪悍,匪患无穷),其中尤以明代为甚。

《方舆纪要》·卷70·兴文县

(九丝城)明隆庆中,蛮叛据为巢穴,四出焚掠。万历初,官兵进讨,蛮固守鸡冠岭及九丝大城两地,雄峻相望,凡四十里。其间龙坂盘折,崖壁对峙, 中阻长谷、军人谷,两阵夹攻,无得脱者。又有内官、钓猴诸砦相形援,既而官兵攻九丝……寻破九丝城,贼平,诏改九丝城为平蛮城,仍置官兵戍守。

又《志》云九丝城“壁立万仞,周围三十里”……而我在卫星地图上依据山形走势简单测量了一下,悬殊极大,从大寨门到小寨门主峰一脉,周围才不到10公里,面积也不足4平方公里。不过县志也说了城上有“九岗四水,地极广,可播种,仅通一径鸟道。”再联想到山下地名有叫“官田坝”的,于是恍然大悟,再测。

以河为界,把“九丝山”全部,包含山下坡地梯田也算在内,满打满算,刚好差不多周围30里。

当然,这地图涂鸦纯粹是我个人臆测的一家之言,也不知对错与否?不过想来,诚如钓鱼城城郭范围之设计考量,我想我如前所说之理由也应该是站得住脚。再话说了,九丝城既然号称僰王“王城”,那就好比紫禁城之于北京城,有内外城之分也是理所应当不是?

又或者,如前《方舆纪要》所述,将九丝城和斜对面内官寨(即建武城)及中间土地也一并算作在内……那就是一座广义上的九丝城,而非只是囿于一座九丝山。方志传说里也是阿(hā)氏三兄妹,阿大王驻建武,二弟三妹守九丝嘛。

九丝山上的梯田是真的很美,只可惜我来时季节天气都不对。就眼前这般模样,还是等了一整天,等到傍晚下山时分才天可怜见的瞧出两分端倪。此前我可是一直都在腾云驾雾,除了送我上山的一只二哈,四野无人,每每打尖稍息放眼四顾便总是茫然于“云深不知处”。

我在前文游记里也说过此番宜宾之行“不是雨就是霾”,有好事者便在评论里指责我一南方人根本就没见过北方的“霾”,意外之意说我不懂装懂……一句话噎得我很是无语,却也懒得回复。心说形容一下而已,干嘛较这个真?天气预报里“雾霾”这个名词新解才多少年,掐指一算还没我岁数大,那我说的霾和你以为的霾,它能是一回事么?要都照你这般生硬理解,那我一南方人是不是写个作文连“心里笼罩上一层阴霾”这种形容修辞也不配使用?我,只有呵呵。

知道自己脚力不济,我便投机取巧,在镇上打了个摩的直趋小寨门,但师傅技术不咋的,因为前方修路不平,早早就把我扔了,所以真正到得山脚起点以前我又多花了一个小时不止。因为好巧不巧,刚好遇到一大姐上山回老房子种菜,于是带路,边走边聊,遇人多的地方又一起停下来摆龙门阵,费时不少。

路旁工地上挑石粉的大姐开我玩笑:“老师,你不花个百二十块请个导游带路,上九丝迟怕要遭迷。”

我呵呵一笑:“没事,我八字硬,不怕鬼打墙。”

九丝,僰人,本是书上的蛮荒之地,但在经过了“要想富,先修路”的无数岁月打磨之后,如今我看山上新房新车也不少,最不济一家也有一个电驴子,甚至还通上了天然气。而我的徒步之旅不长,但也要翻山越岭,从幸福村出发再到富裕村结束,一东一西,一山之隔,像极了我在山外红尘里的孜孜以求。这年头儿,进山也避不了世哦!

眼前这“一径鸟道”便是传说中的僰王古道,与一般山路无异,并无特色加持,不明白政府为何非要生搬硬套。

古道边别的没有,土地神龛倒是许多,但多为空龛,也不知道神仙们是上天了还是遁了地?这些个神像,总不至于还有人会顺手牵羊吧?唯一合理的解释,可能这些神龛年岁都不小,至少也是诞生于上世纪六七十年代以前。

小寨门下,“枯藤老树昏鸦”可能都有,但是“小桥流水人家”就有待商榷。

所以我对这个深山石壁上今人题写的这块“建桥碑文”感觉特别莫名其妙,行文模糊又语焉不详。一路走来,连山涧流水都木有,哪来的桥呢?

想了半天我才回过味来,难道说的就是此处转角?边上倒是有根石柱,像是系马桩又似栏杆,当时走过我确实疑惑半天用途。意即说果如鸟道所言,这里原来可能就是一截木栈道,颤颤巍巍,恐高如我还真不一定敢走。

这才是真正的小寨门,从悬崖边上硬凿出来的一个城门洞。如今城门已隳,但壁上还有残垣抱壁,依稀能够瞧见往昔岁月峥嵘。

传说当年僰人依山筑城,建有48个哨楼,3道城门和一座“大王宫”,囤粮仓库多处,并储备大量弓弩箭矢,雄视一方,以剽远近。可惜再多岗哨也无用,僰人尽皆好酒,在某个狂饮烂醉的夜晚,众人还在睡梦中便被明军端了老窝……一睡百年,一醉千古。

与之相对,山的西边还有一道大寨门,也是修筑于悬崖峭壁一条独径之上,但外观上因为门内开阔许多,似不及小寨门天险形胜。不过同样因为兵燹,也只剩下一堆废墟和城墙,再无二致。

对于我这种只寻城不考古,讲究感观刺激的人来说,浓雾不穿,山上除了林深叶茂又几无古迹,虽然路程不长,但走完了我才真心觉得完全没必要穿越。山顶真的啥啥木有,就一幢废弃的民居破屋,顶破大天最多也就是个清末或者民国之物。

要再有什么,那也是埋在土里。比如眼前这刚挖开的泥土,便是有人在“淘米”。此处为当年九丝城上僰人粮仓所在,明军破城之后纵火燃之,未曾燃尽的糊米灰烬后来再被泥土掩埋,在几百年之后成为当地人口中治疗肚疼腹泻的神药。所以,不时总有人上山来求药“淘米”。我试着掏了两把,一颗也没看到,算逑。

肚子我是不疼,但是过后下山时接了几通家里电话,没注意雨路湿滑,一脚不慎就滑倒,本是一个屁墩儿的架势,因为脚底一绊又被摔成了磕头——在山上各处神龛前都没有点烟上香,临到下山我却可耻的跪了。这一跪,后果很严重!当时不觉有异,但我心说肯定糟了,第二天果然直接就不良于行动辄得咎。直到现在发文为止,大半个月后也没能痊愈,偶尔还隐隐作痛,不能下大力,不能高抬深蹲,上厕所都不能太久,唉……当然这些都是后话,万幸当时没有立即发作,还能继续转山,下山。

一“匍趴”跩下山去,因为没有轨迹可循,想当然的走错路,拖着病腿兜兜转转半天,问了两家人才又摸到西关口去寻碑。

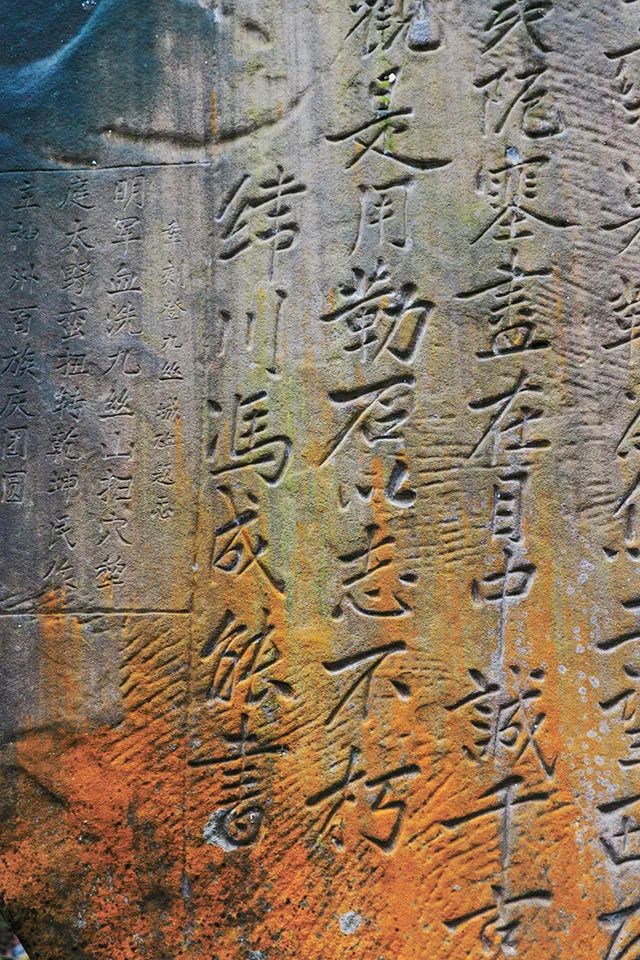

西关口,三道城门之一。在关口山顶崖壁间,有一块巨大的摩崖石碑,为当年明军破城纪功所作。碑幅面积高约6米,宽约3米,字脚距离地面约摸两三米。

西关摩崖石刻因为久经风雨,略有风化和底部残损,肉眼难以辨认完全,不过此碑行云流水,诗书刻俱佳,还是值得一品。网上得其碑全文大致如下:

荡寇崇朝升峭壁,同来睥睨接钩陈。

扶桑日出乾坤辟,玉垒云堆虎豹屯。

沃土已归神禹贡,中兴重拓鬼方宾。

欢谐瘁为诸文武,胜军新回万壑春。明万历二年(1574年),岁在甲戌闰十二月七(日),参政李江,参议杨一桂,佥事罗向辰,都督总兵刘显,副总兵张泽,都司徐仁威,知府陈大壮,同知曾可耕、陶采、吴文全、知县肖熊、赵汝谊、许一德、何汝质、嵇儡、陈忠、任体直、王慎、登平蛮城记事。都御史曾省吾书,都指挥吴宪、吴鲧勒石。

西关口还有一块小碑。说是小碑其实也不小,只是针对上面摩崖而言,小碑刻于一坨两三米见方的巨石之上,我不确定此碑是不是就是传说中的“镇山石”。但是风风雨雨,寒来暑往,四百多年后,作为历史文物此碑恍然如昨,依然字字清晰,实在是难能可贵。当然碑上行文书刻也都不赖,寻城访古我最爱看的就是西关口俩碑这种,即看书,又习文,文白转换,句读之间,无异于一场文化视觉上的饕餮盛宴。

万历元年(1573年)冬,十月既望,四川右布政使四明冯成能、副使渤海李江、参议嘉禾沈伯龙,同登九丝城。当天兵大捷,为经略万世之雄图也。惟时风卷长云,日开阴谷,相与酬觞绝顶,跃剑悬崖,俯视万灶星屯。蛮巢鞠为焦土,望西南诸夷厄塞,尽在目中……诚千古奇观!是用勒石,以志不朽。纬川冯成能书。

走出西关口丛林,眼前豁然开朗,见此老房新改的独栋,才算真正出山。

通村公路刚好修到房前屋后,正准备硬化路面……嗯,富裕村貌似不曾真正富裕,实至名归,可能还要晚来一点儿。

02悬棺葬

僰人生性顽强,手也巧,除了围城割据生不惧死,而死后也别出心裁,即不入土也不下水,而选择在山岭河谷间的悬崖峭壁长眠,是为悬棺葬。

“僰人多悬棺”,而悬棺分三种,一为木桩式,即在峭壁上凿孔2~3个,楔入木桩以支托棺木;二是凿穴式,即在岩壁上凿横穴或竖穴,以盛放棺木;三是利用岩壁间的天然洞穴、裂缝盛放棺木。

九丝城下,德胜河边就有悬棺,附近毓秀河、手把岩、簸峡等处还有,共计6处162棺,凿穴式和木桩式都有,但因为时间关系我也来不及细探。

悬棺密密麻麻,尺寸大小不一,但时至今日俱是空腔,就没剩下一副棺材板。想是因为离地不高,又隔俗世太近,方便了历代摸金取薪者顺手牵羊。悬棺周围也布满了更多更密的一些个蜂窝小孔,一看便是文保部门作为,但具体作何用途,表示不解。

本来还想第二天去临近的珙县麻塘坝,看看木桩式悬棺,因为更高还有棺,看着很是震撼。我看网上图片,貌似兴文石海里也有悬棺,就在那标志性的夫妻石人峰上,但即是景区要收费嘛也就不作考虑。关键是第二天我一醒来,啥啥计划都得作废,膝盖疼啊,疼得一逼,走路一瘸一拐,哪哪儿都去不了。唉……都是后话,都是后话。

明朝过后,都掌蛮尽灭,僰人这一族群称谓早已湮灭于历史长河。尽管如今当地土著与僰人该是八杆子也打不着的关系,但僰人留下的影响其实还在。别的不说,事死如生,当地人对于往生者的陵寝至今依然看得很重,座座坟茔修得那叫一个好,全部条石垒砌,刻字又雕花,我以为全都是保存完好的古墓。结果凑近一看,这是九几年的,那是两千零几年的……不由一阵大跌眼镜。

下了九丝城已是傍晚,考虑这一天没能拍到一张满意的九丝城大片全景,便想去对面建武街上留宿,看看第二天能不能碰个好运气,顺便也一探古城。

03建武古城

如前所述,建武(鸡冠岭)建在山坡之上与九丝城相对,僰人同样在此修城建砦,与周围都都寨、母猪寨等互为犄角,形成广义上的九丝城,一道天罗地网的口袋大阵。后来城破,明军剿灭僰人,攻占山都六乡,次年改戎县为兴文县,寓意从此“偃武修文”。并于境内“内官寨”建武宁城(即建武城,今龙泉村),命四川总兵和兵备佥事(佥事不久裁)驻扎。以六乡之地,专设军政合一的建武守御千户所(直隶四川都司)和建武直隶安边厅(隶叙州府),于叙南、泸州二卫遴选指挥掌印,并移泸州卫前、中两所驻此,在叙州府又“添设安边同知一员专驻,新筑所城,管理兵饷,收放税粮,清理词讼,安抚民夷”,又设学正、千户、吏目各一,驻军共17600人,次年减至5000人……

所以,建武也是兴文旧县治之一。边远之地,又是“兴文”又是“建武”,县城虽然都不咋的吧,但架不住多,建武、晏阳(僰王山镇)、古宋(今县城),不到五百年,县城换了三个地方,当真是打一枪就换一炮,呵呵。

熟悉我的都知道,我其实对古镇并不感冒,因为古不古,新不新,不伦不类还千篇一律。但我对建武城内几块明碑感兴趣,所以来都来了,还是一定要看的。

从民国元年(1912年),兴文县治迁到晏阳以后,建武便已没落。原来的东南西北四门和“镇边楼”也早已不存,粗粗一看,连城墙都找不到一截,只剩上下两条不长的街巷。十几年前街口还能看到一座“元怀门”,如今只有一个不知是几比一缩放拙劣的水泥复制品,搁在镇后的红军烈士陵园里。

在上街的背后,有座“棂星门”石坊,建于清乾隆二十六年(1761年),门坊不高,大门呈方形,两米宽,柱上有对联、题匾和各种图案花饰,矮小又不甚精致,我个人无感。原来门后还有左右泮池,过后是状元桥,再之后是文庙,皆已不存,现在门后便是红军烈士陵园。

我兴高采烈的来寻碑,结果到了一看是这样式的,惶然不知进了哪处工地?郁闷得我哟,脚疼开始慢慢发作还牙帮子疼。唉……

还好总算给我留了一块!其实,这也是唯一一块能看的,另外四块即便不给包起来,因为风化,其实也看不到啥,呵呵。

明灭九丝僰人后,在建武城崇报祠大门西侧立了六块大石碑以歌功颂德,是为建武碑林,分别是:明万历国史馆筵讲官李长春的《平蛮碑》、《建武城记碑》,明万历潼关兵备道周爻的《平蛮颂》(1950年毁),四川巡抚曾省吾撰文并书的《功宗小记碑》、《戎平碑》(此碑有二,另一块在成都巡抚衙署内,已失),明翰林院经筵讲官南充任翰的《西蜀平蛮碑》。

另,据资料所载,在岩头寺侧还有明万历都督总兵刘显、安边同知吴文全立《天险洪开碑》,在佛岱寺青杠林有明万历都督府委守总兵千户蔡邦本等所立《荡平坡营碑》。

而我唯一幸得一睹的便是曾省吾的《功宗小记碑》,目测碑高约3米,宽约1.2米左右,碑额篆字,碑文蝇头小楷,洋洋洒洒,似乎纵有万语千言也道不尽曾大人作为一军督帅,一个胜利王者的姿态和压抑不住的喜悦心情。只可惜此碑下部同样风化三分之一,不能阅尽全文,没法细细揣摩。

逛完碑林,意兴阑珊,趁天光未尽便在古镇周边随意闲狂逛。

小镇不大却也凌乱,为旅游开发计,各处都正在修缮古宅,未及挂碑。所以兴之所至,逛到跟前我其实也分不清什么禹王宫和老衙门,刘公祠和城隍庙,到底谁是谁来着?又不想逢人便问,因为看着都不算精致,委实兴趣不大。

不过好在一点,我细看了各处工程,真的是修缮,而不是推倒重来,幸甚,幸甚。至少不会像那元怀门似的不伦不类还碍眼。

我一门外汉,确也分不清这些老宅具体是明清哪代风格,年代几何?只有墙上斑驳的语录体似曾相识,仿佛是要告诉我,春秋可畏,史不绝书,任何一部史书巨著,最终总是由胜利者来书写。

万古千秋,史海钩沉,在雕梁画栋之下沉思,在青石小巷深处徘徊。想我不过一届布衣,籍籍无名的落魄游人,却在这高山之巅他乡之隅,故作深沉,我也是醉。

物是人非,沧海横流,最后不装逼就写不下去,我吟一首可否?

何日能偿愿,今上九丝山。

青峰漫舞银练,巉壁耸云天。

遥想僰人过去,多少悲辛血泪,抛撒在岗峦。

惆怅寻遗址,徐步度山颠。过仓上,绕王殿,走西关。

忽生凄楚,一片荒野不堪言。

业可成失败,史可褒扬贬损,销毁口碑难!

建武平蛮碑,怎比九丝山?

装逼没挨雷劈,倒是头上下起了毛毛细雨。天光将尽之时,走进建武街面上仅有的两家旅馆却都被拒之门外,客满无房,我勒个去……

九丝城附近有多个页岩气平台,街面上不时有着红色工装的工人游走,一到晚上,旅馆和饭店都打拥堂。不过九丝镇上还好,毕竟店多。而建武太小,是真不好客,两家店都被包圆了哇,我满心期待的明日大片,肯定是木有了。只得一边打电话约车,一边悻悻地往回走。

走了不长一段,在路边一小院门口,突然被一条大狼狗吓了一跳,不由破口大骂:“狗日的,有炮就是拽嗦?”

膝盖越走越疼,等我摸黑回到镇上吃饭住店时,已经瘸了。去医院买两张膏药,开处方时,系统里居然有跟我同名同姓的……擦,真的遇得到哦,一不注意我就老了,都54了,呵呵。

算逑,洗洗睡哦。明日之计明日计,醒来再打米,刹角。

04题外话

末了再说些题外话,无谓争执,只是前面说到“霾”字一人一事,再联想到之前那些个游记事件,我想再多嘴两句。

我这人文化水平不高,确有许多不解无知之处,也欢迎各位朋友批评指正。但是吧,我又特烦网上某一类人——就是那种好为人师,颐指气使,总以为老子天下第一,全世界就他最聪明又最文明,其他人在他眼里都是傻帽傻缺那种。普通话文明一点叫做键盘侠,重庆话粗鲁一点叫他咬卵匠……这种人我真不稀得搭理!我呢大而化之从来不拘小节,写个游记也纯只为记,主要就是写给自己,所以有没有人欣赏我真心不是很在乎。而且我也一向坚持自己的价值观,讨厌伟光正,讨厌莫须有,所以所有关于我的批评或者举报,我也是有选择性地接受的,这话我是对我本就不多的所有读者朋友说的,懂的人该都懂!

说话是一门艺术,不懂艺术没关系,但是有理不在声高,说话尽量低调一些,心态努力平和一些,总之没错。不然谁也不认识谁,他咬卵匠就可能会遇上我这种“杀猪匠”,会用重庆话特别慢条斯理,特别字正腔圆,很不屑的甩他一句:

“我跟你讲锤子个道理,鬼大爷卵你。”

至多不济,我删贴。反正我还有自己的网站,嘿嘿……

① 百度百科

② 国学大师

③ 瑞叟阿祥《探秘“九丝城”》

④ 曾江、严健峰《九丝僰王城:僰人兴亡的见证》

⑤ 佚名《千古奇观九丝山 僰人故里九丝城》

⑥ 僰都蒼狼《九丝山及建武明碑珍贵历史照片一组》

⑦ 王德勋《九丝城与明碑》

⑧ 黄培锦《水调歌头·登九丝山》