成渝古道(东大路),老关口西北两三公里外(璧山青杠街道石河村)有座小庙佛荫寺。小庙虽小,但是来头挺大,相传晋成汉帝(338~347年)李寿为祭祀柏氏宗故而建,当朝宰相董皎为之题名“皇姑观”。宋时,因寺周多生板栗而易名“金栗寺”。后又传闻明建文皇帝曾避难寺中,被长老和尚识破而请御笔为寺题名,遂又得名为“佛荫寺”。

不过纵使佛荫寺历史源远流长,但是“逮经兵燹后,沧桑已易,村舍为墟,而寒山远寺,犹幸瓦全者,盖亦无几。”及至现代,使它成名的却也不是什么厚重的历史抑或废墟,而是庙里那两棵招摇的金灿灿的银杏树……

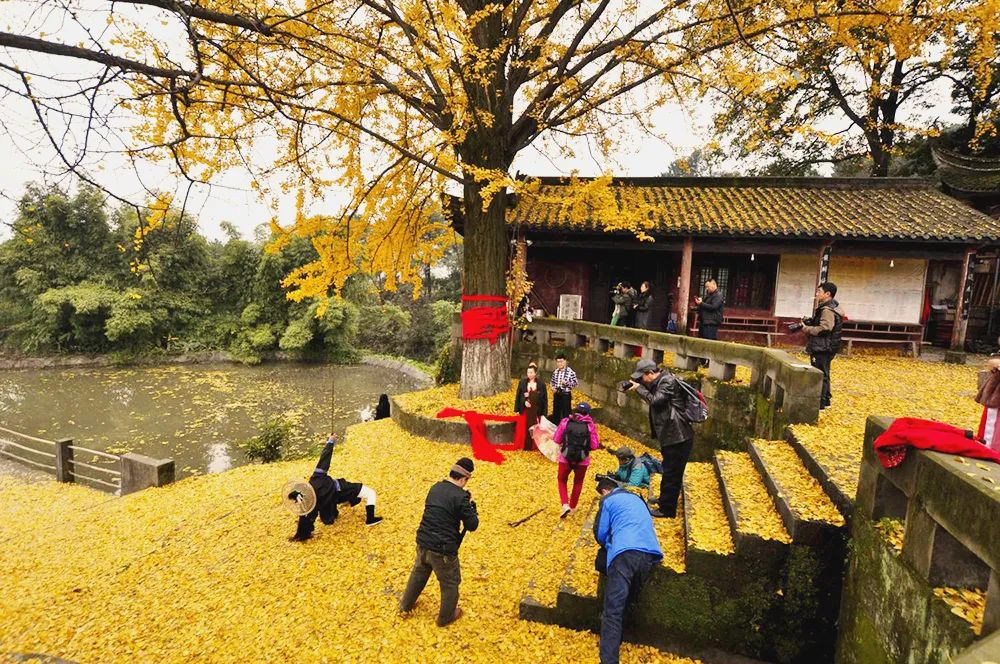

△ 图片来自网络,作者:@yjlf、@和美璧山等

金秋时节,落英缤纷当中人来人往犹如过江之鲫——来人多是网红,而银杏自己也是网红!

根据《重修龙隐山福荫禅院序》里的记载:

璧南四十里许,东偏龙隐山。嵂崒葱茏,峰插玉笏,壁泻帘泉,茂林修竹,中有古刹焉。创自前明,额标福荫,由来旧矣。

传闻寺中旧有李白《寻雍尊师隐居碑》和建文帝遗墨的《梅花碑》配于上殿。

可惜几起几落又时过境迁,到上世纪四十年代,因庙产兴学运动的兴起,庙宇便渐趋没落,部分殿堂被直接改为学堂使用。解放后,复又设立“佛荫寺小学”。1986学校搬迁以后便再无修缮,导致建筑陆续坍塌倾圮。2006年才有信众募资部份重建,历时十月,于2007年再度开光开放。

因之所以,虽然号称有着上千年历史,但其实佛荫寺现址不过虚岁十五,甚至还未成年。而且原有三殿也只恢复了一个天王殿,后两进且还是废墟呢。而从遗迹和碑刻考证,这些废墟也只不过能上溯到清道光年间截止……

所以历史从来都是传说,就像青苔泛绿的柱础,不定上面都是空中楼阁,但是其中真真假假,爱信不信!

川渝地区有太多太多建文过路的烂大街传说,而此处甚至还有明代翰林院侍读学士璧山人江朝宗,于万历九年(1473)的撰记背书:

建文君削发潜蜀,永乐初至渝西金剑山,居玉池、观竹、佛荫古寺。邻有旧臣龙翁女香凤,济帝幸之。次隐璧南,凿池镌映月。

呃,皇帝就是皇帝,逃难也不似衣衫褴褛,还要难得春风几度。

却道是,香凤女,吹香风,枕上黄梁一场空。

整个佛荫寺的风格就是新也不似全新,旧也不是全旧,总是让人在一种新旧夹杂当中抚今追昔。庙堂是新的,但是山门依旧,花窗如故,都很精致却又总觉得缺点什么灵魂因素来着。

甫进门,天王殿正门两旁便有两道分别名为“此域”和“彼岸”的侧门,背后大雄宝殿废墟背后亦有一道“福地洞天”的后门,门上楹联或可破题应景:“月到上方诸品静,心持半偈万缘空”。

“佛说一切法,为度一切心,我无一切心,何用一切法。”

我这肉眼凡胎没有丝毫灵根之人,那便看啥就是啥,都不过泥胎或石模,这些个圆雕佛像又全都缺胳膊少腿的或倒或立的掩藏于一片废墟当中,静悄悄地,坐看岁月横流和花开花落。

历史苍白,毫无底色,而我所在意的许是精致刀工,又许是可以任意想象无穷。总之我的视角永远都是新不如旧,新不如旧!

佛荫寺内外以及废墟当中还有诸多碑刻,但多为功德碑和告示碑,乏善可陈,对于我等想要深入了解历史之人多数无益。

不过,其中左厢房墙上有一块小碑,倒是可将已知建寺历史推及到明朝万历年间。

万历十七年(1589)二月二十七日(谨)白,大明国四川东道重庆府璧山县枫香里,喜舍赀财信士陶学高、信女苑氏夫人,同兄陶学明、信女王氏,上同父陶志旺,请本境龙隐佛荫寺塑粧势至菩萨一尊,重台一座……

“尝闻莫为之前,虽美勿彰。莫为之后,虽盛勿传。”室内另有一块清乾隆年间的长碑,题跋也细,从诸多谥美之辞当中亦能够管中窥豹一二。

高峰山福荫寺,上与虎峰云□共峙,地拥峰高。下与宝峰竹云并列,形势巍峨。前人大修建之举,后僧应补葺□忱上,而观音中,而大雄下,而帝庙三栋焕然,前僧恒山之功偹矣。迨有观音大殿倾圮,豫章居士何,捐修大雄宝殿,雨湿金容,关帝韦陀风雨飘摇,将来摧□之忧倾颓之患,势所必至。前人之功不几废乎?况居士尚发重修之愿,□□□持于斯,宁(井)置而不问?爰是捐买瓦片盖造大雄,捐募檀梛重修帝庙,立碑□古,永传众善是叙……

皇清乾隆十五年(1750)庚午戊孟之月谷旦主持僧声闻立。

由是可知,从古至今福荫寺皆是三殿进深,只不过乾隆朝以前没有今天的天王殿,而依次为:大雄宝殿、观音殿和关帝庙。

“阶凡三进,殿各四楹,上下层廊,左右精舍,诸已焕然改观。惜上殿未就,而断师倏圆寂西归。”清道光年间,僧果纯重修福荫寺时,等不到上殿落成便戛然而逝,其弟子续断、续(昙)及徒孙辈灯秀、传玺等前赴后继,“迄十四年甲午(1834),约计费资四千余金,功乃告竣”。

然而,不二百年后,二零二二年的今天,上殿再度消失,徒留一地残砖瓦砾。

另据《重修龙隐山福荫禅院序》所记,福荫寺宗派字辈为:“佛广了心源,思正方可贤。智慧真如妙,道果续灯传。月朗天中印,能仁体用全。清明宗大觉,性海证行圆。”因为口罩和时间的原因,当天也没法跟和尚居士们交流,不知道这字派断是没断?或者如今传到了哪一辈了?

上殿以上,残砖皆为烧字砖,其上有阳刻“果纯置”三字,特别醒目。

嗯,㕍过留声,人过留名,一代人只能专注做一代人的事。但求俯仰天地而问心无愧者,江山自有后来人……和尚如是,过客如是。

过客即我,我便过客,不为修行修身,只道寻路拾遗。纵然杂而无序又言多必失,却也总是希望我的记叙和誊录多多少少能够以利后来者。至于有用没用,自求多福,呵呵……

走马观花,走走走,走人咯。

华岩寺.道坚法师.《璧山佛迹——璧山佛教遗址碑拓辑录》

百度百科