笔者南川水江人,所以笔名江子渔。

生于斯,长于斯,我却不敢拍着胸脯说对于自己的家乡已然足够了解。所以今次赋闲宅家,我准备好好补补课,把水江镇北面,今重庆市涪陵区、武隆区与南川区三县交界地域的古道和关隘寻迹一番,并最终整理图文成辑,与人方便自己方便!

前言

历史上我大南川与涪陵及至古涪州的关系,一直是分分合合,除现代和少数朝代有过短暂隶属关系外,更多时候南川都是成独立建制,或者直隶重庆府、四川省直辖的。哪怕直到现在,我们这里丧事祭文向地府报备时,所留地址都还是“川东道重庆府南川县福里五甲”云云。

所以在古代,南川县与涪州附郭的涪陵县以及下辖的武隆县(司)之间是有着一种很明显的地理和政区上的边界感。也之所以,涪南古道之上,三县交界地域,也就是我大水江片区,一连串的关隘或者卡门便应运而生……

涪南古道,这个“涪”所代表的是涪州,不特指涪陵,也包括武隆。所以会有两个涪南关,两县各一。当然,如今皆在南川境内。

另外,骑龙镇牛渡关和高厚关,我此前去过,且二者不算真正的涪南边境,略过不表。而中桥乡燕鸣村八角庙及桥塘一线,水江镇长青社区九里漕及水口庙等地,从政区和地形来看,个人判断肯定也有不少关口。但旧志无载,报刊网络鲜少提及,比如朝阳关,实在不知从何找起。我只道附近武隆那边还有个白云关,可已经出了南川境而且云深不知处,也没必要搜寻。所以此番寻迹计划,仅限于水江镇和中桥乡区域,其余无考。

佛仙关

南川往北的骑龙镇,在 1956 年划入南川以前,一直归属涪陵。所以这一方向,事实上的涪南边界其实在现南川区的骑龙镇与中桥乡两地之间。

中桥乡旧名松子溪,但眼前这河叫九倒河是南川与涪州的天然分界线,顺着河流而下,左边是涪陵,右边是武隆,而南川这面松子溪场则为两山之下的山间洼地。九倒河两岸林深叶茂绝壁耸峙,山顶的涪州人只要择其险要处筑起寨门,便可闭关自守无虞。于是在这一线崖璧之上,咫尺之间,仅我所知便有接连四五个关口。

佛仙关首当其冲,为松子溪过木桥(已垮塌的古廊桥)斜上骑龙场第一关。

关口筑在悬崖边,一坨巨石之上,关外仅有一条羊肠小道附着峭壁蜿蜒而下,大有一夫当关万夫莫开之势。

危乎高哉,此地无银三百两,这条线我高中去同学家玩时明明走过,但搜遍记忆也记不清到底有无经过?除了陡石梯,我真不记得有任何关口。

也许,青春最重要的是懵懂,而此事无关风月,所以记不住,呵呵。

佛仙关门楣缺失,柱上亦无刻字,所以具体建造年代不详。不过按照一般规律以及寨门大小形制来看,大抵建于清代咸同年间没错。

我一个人伫立在关口,畅想着贩夫走卒和古今风流人物。往事如风,青苔泛绿,跨过这道石门槛,一步一回首,仿佛每一步都穿越了一百年时光。

佛仙关前后保存有一段大约两百米左右的青石板古道,为涪南交界之硕果仅存。特别是进门处的二三十米,其石板宽度和规格,是我两天寻关之旅所见所闻当中,宽度最宽,保存最好的古道了,没有之一。

宽有宽的震撼,窄有窄的韵味,总之不虚此行!

佛仙关,因所处佛仙岩而名。

佛仙岩下原来有庙,除了台基,余址皆无。从地形上看大约是一间进深,两三间排面的规模,所以是庙而非寺。

岩壁上有一空龛,没有摩崖或者塑像,不知新旧,近人以一尊现代陶瓷瓶观音像填空代替,大小对比多少显得有些不伦不类。龛下一侧,还有一对土地公婆残像,尽皆缺首,想来也是毁于文革破四旧。

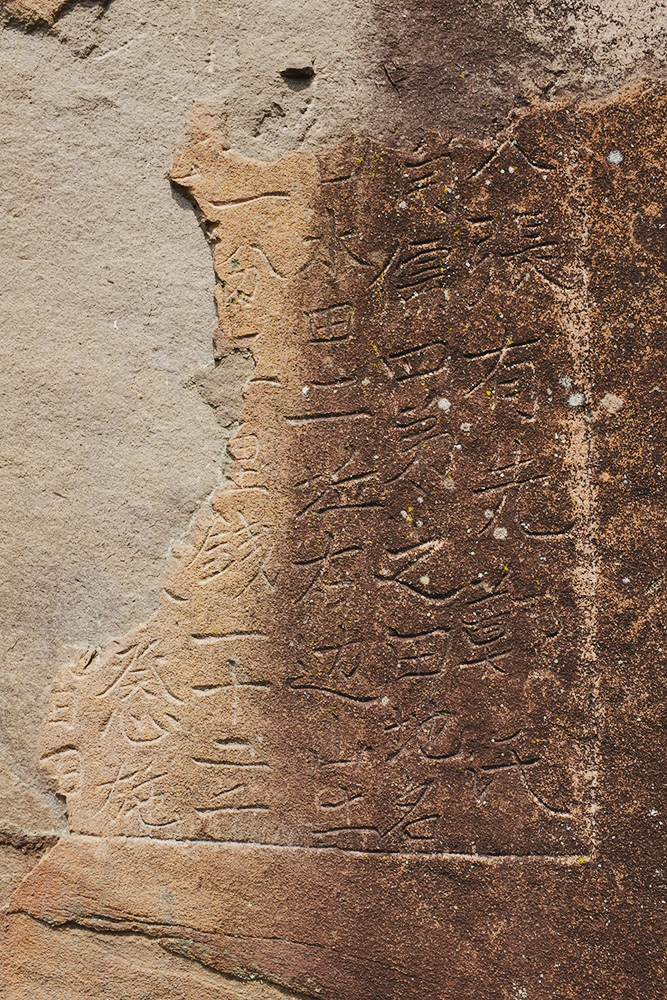

龛旁岩壁有块功德碑,因为剥蚀脱落,余字不多,看不出个所以然。另一边也有一行字,似是而非,我除了认得一个“重”字,余皆不识,端不知是内容还是款识?总之都缺少最为紧要的年代信息,无从断代考证。

小涪南关

从佛仙关继续往上,约莫走个十几二十分钟,便可走到涪南关。因为有两个涪南关,所以我按建筑规模,冠之大小以示区别,此即为小涪南关是也。

我在佛仙关背后偶遇一位去中桥街上卖灰粑回来的大姐,问清楚了小涪南关方向位置。或许是大姐描述不清,或许是我理解有误,结果导致我从田坎下踩着牛屎钻进了密林深处。最后是没走正门,从关下崖壁迂回摸索上去的,坡度陡直,费了牛鼻子老劲。我这已然属于偷关性质了,呵呵。

待返回时才发现大道朝天,好路不走,纯属自虐!

话说卖灰粑的那位大姐也是一个妙人,健谈而热情。我在地图上看到附近有个华匠屋基,名字后面还特别附注了“(灰巴)”字样。虽有错字,但知道的人也都秒懂……不过我亦清楚这面的古宅保护堪忧,恰好又到了午饭口,所以若非顺路我肯定不去的。

小涪南关地势位置与佛仙关无异,要搁古代草木旺盛人烟稀少的时候,我想我是绝对不可能偷关成功的。一方面我得庆幸现代密林不密,另一方面我还得感谢当地人打柴烧山,踩出了一条条似有若无的毛狗路。

不过有心无意的,我发现小涪南关斜对面,也就是那一坡梯田尽头的角落,崖壁间零落倒伏着许多硕大的青石板,疑似庙宇或者寨门废墟。所以,或许此处有着东南两个关门也不定。

小涪南关位于骑龙天堡村,翻过关口,再往上便进入骑龙腹地。

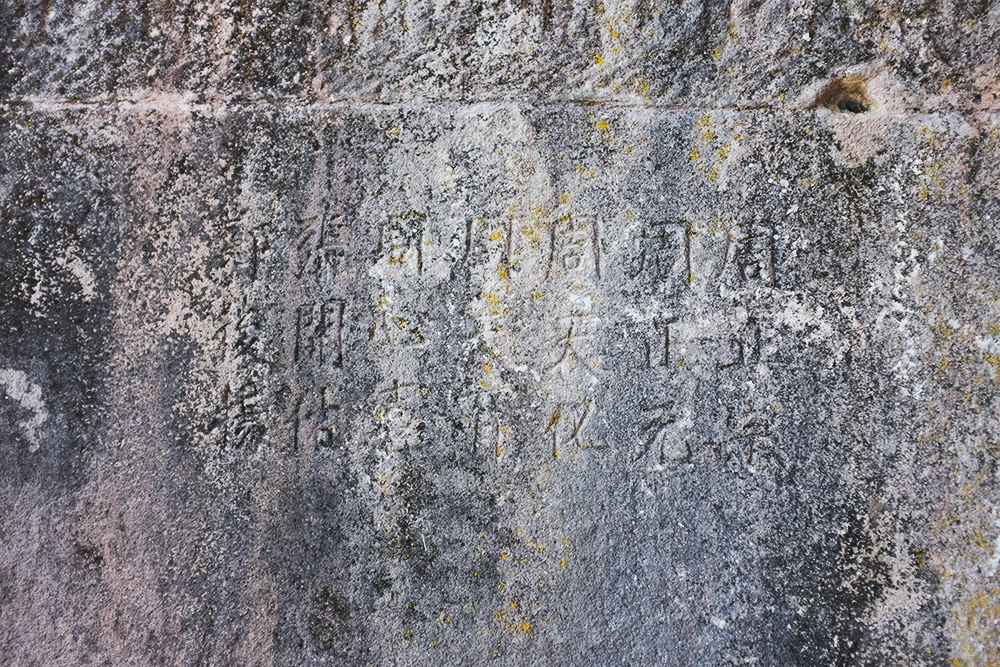

关门形制整体保存良好,虽看不出有无门楼遗迹,但门楣上有小匾,“涪南关”三个大字清晰,两边还有两行小字“咸丰五年(1855) 乙卯,五月中浣建立”。这也是附近诸关,为数不多有着确切纪年信息的第一手资料了。

小涪南关内有庙名曰涪南庙,同样旧庙不存,仅余台基。而近年重建之建筑粗糙简易,塑像也丑陋拙劣,确实没有什么看头。不过此庙也算是地标,庙以关名,对于当地人而言,知道涪南关的人真心不多,但人人都知道这座涪南庙。所以后来者,该知道怎么问路了吧?

庙旁一侧整齐摆放着三尊缺首圆雕残像,为旧庙遗迹。面前的香台雕工看着也还不错,不过香火寥落,想来也只有初一十五和庙会时才有人来了。

这三尊圆雕残像全都缺手缺头,也是遭了大难不说。多大的仇,多大的恨,才能让当年的红卫兵小将们心狠如斯呀?果然,愚昧无知才是最暴力,最可怕的!

小涪南关前也有一个土地庙,矮趴趴的,神像很迷你袖珍,旧像也无头。再往前,石壁之上还有一方小小的党箭碑,字迹漫漶,风化严重,看不清楚内容。

涪南庙前沿新修公路往上,一百米左右转弯处,路旁还有一块毛主席语录碑,保存不错。

太平关

与小涪南关相对,隔九倒河遥遥相望者,便是普陀村的太平关了。因为背靠山上的青平、南平等地,所以当地人俗称此关为青平关。若问太平关,几无人识。

青平者普陀村旧名,而南平则为武隆的南平村即旧南山坪。

太平关接连青平崖壁,据同路刚从重庆打工回来的一位大娘讲,关门上原来还有敌楼可以打枪放箭,气势规模不小,可惜近年因为新修公路而被拆毁。和松子溪上那座消失的木廊桥一样,每遇及此,我总要忍不住发出一句天问:“你们当地可有人留着老照片?”最后,想当然无果!

大娘约莫六旬年纪,家住太平关附近,此前一直在主城做家政保洁,因为年龄缘故刚刚被辞退,不得已才返乡。与我一同顶着大太阳赶路,背上背着一个硕大的包裹,整个人都显得很矮小和佝偻。也和卖灰粑的大姐一样,我有心留影却不可得。她们都很知趣而敏感,看见镜头就躲开了,无论相机还是手机……

大娘指着路旁的一坨巨石说:“看嘛,这就是从山门顶上掀下来的。”如此体量,实难想象当年太平关的规模大小,总之很震撼了。

关前,崖壁中间也有一坨鹅屁股似的巨大石头,其上刻有一块修路功德碑,碑两侧还有一副短联。惜乎漫漶,碑文与对联皆不能辨认完全。

我有心读联,但无论从字形字意还是韵脚考虑,个别字真心认不出来,所以只能读懂大半:“要道途中修善果,□□路上免艰难”。款识同理,也只能识得“……岁□癸卯三月”最后面的几个字。

按时间就近原则,以干支纪年推算,此碑大抵刊于清乾隆(1783)、道光(1843) 以及光绪(1903) 年间。然后我以三帝年号反推字形,勉强能够看出前面有个“贰拾”字样,于是排除了乾隆。通过分析“叁”和“玖”的笔画细节又可以排除光绪。于是最终我确定款识大致为:“道光二十三年岁(次)癸卯三月”。但是又有啥卵用呢?修路并不等同于修关,所以还是不能划定筑关时间范围。

史册惶惶,无从细考,就像太平关空余之门柱,茕茕孑立,默数春秋。

离太平关不远,有条山沟本无名,但因为古道从此搭桥上山,故名搭桥沟,斜上南山坪。

良田阡陌,屋舍俨然,古道之上行人寥寥。有了车谁还走路呢?公路与古道并行重叠,早在十几二十年前就完成了工作交接。现在还在坚持走路的,除了下地的农民,就剩我这种贫穷或者死抠死抠的主儿,连个电驴子都舍不得买的人了。我绝不承认,我走路是因为工作,呵呵。

搭桥沟这条几十米长的古道其实也挺带感的,所以我明明不上南山坪,只想敝帚自珍扫扫南川境内的几个关口,却也还是忍不住下去走了一遭。

当然,沟无名桥亦无名,问也白问。

搭桥沟对面即太平关所依附崖壁的青平半坡,为现在的普陀村主体,其间有一百年老宅名为双石缸大屋基,因为附近有两个大石缸而得名。原地主姓刘,现居民也多为刘氏后裔,所以此地也叫刘家大院。可惜年久失修,或拆或建,徒留几分古韵而已,只可远观不可亵玩。

不过留守的老人都很热情,与他们摆了半天龙门阵,我烟盒空了,又连抽了他们两颗烟才走。

普陀关

普陀村山上原来有个观音寺,观音寺附近有个普陀关,关以寺名,村以关名。普陀村的前身又是青平大队,所以其来有自,取名或者改名,从来都不是谁任性随意,想起一出是一出的。

普陀关整体保存情况还算良好,特别是“普陀关”三个大字,比起其他关口都要突出,因为有圆形“背光”,让人印象深刻。遗憾的是只有名字,没有款识,同样不得而知具体建造年月。而且关门外侧一半的寨墙已然坍塌,没有殃及寨门已属万幸。

普陀关前尚存一截古道,但跨过关门便是现代水泥公路,很穿越!古道不长不短,而且头上树高且密没法航拍取景,感觉着实有几分鸡肋。

想拍视频却不知道怎么拍,干着急。

最后实在没辙了,只好对着门包石和抵门杠孔位,咔咔一通乱射。毕竟我一向的原则都是不求拍好但求拍到,尽可能的面面俱到,哈哈。

看得出来当地人对普陀关也格外依恋看重,依样画葫芦,在山下公路边又原样复制了一个,作为普陀村甚至中桥乡的地标景观大书特书。南来北往的过客,每每经过,多有停车驻足。

某种程度上宣传的意义或许是达到了,但美中不足,差个看板介绍,路标以及路线导航,而且我认为其他关口也理应如是。停下来,留得住,把人往乡下引,这才是真正的乡村旅游嘛!

像我跟个傻逼二百五似的,走一路问一路,还老走错。那个身累心累……

大涪南关

走大涪南关我就又走出头了,还好不远,还好嘴甜,每次都能及时止损。我这还是心里有谱,对着卫星地图在一路摸排。要换了没有准备的普通游客,找得到才怪了。

和小涪南关一样,问路若问涪南关的话基本也是白扯,哪怕就是附近的村民也没几人知道。他们都只知道陡垒(磊)子有个大寨门,可以下六(鹿)井沟,呵呵。

像我问路借水的那位大哥,他家就在陡垒(磊)子背后,直线距离可能不到两百米吧?活了将近六十年,就在身边眼目前,他都不知道此处寨门名叫涪南关。当然总还是有人知道的,像他的邻居老表,不过那也屈指可数!

大涪南关地势相对空旷,造型雄伟,是我所寻中桥五关当中,视野最好也最有气势的一处关隘了。这才真的叫关嘛,背靠南山坪(南平旧名),脚踏水江石(水江旧名),从上帝视角来看地理分界线特别明显。毕竟咱也是从老四川分家出来的,这种地势就是大四川与小四川的既视感,往上越来越高,往下越来越低,到顶和到底却都越来越平。

山下便是我水江镇地盘了,六井村即六(鹿)井沟是也。再翻山,往下便是双河社区即双溪(龙)。往左是梓潼村,古今同名。往右,则是中桥乡(松子溪)。梓潼村有个梓橦关,梓橦关往下还有红荷关,容我稍后再叙。

有别于之前诸关,我发现大涪南关至少有三点特别之处。

一是关门与山坡和古道并不垂直,关门整体是斜着摆放的。无论天上地下,想要古道与关门呈一条中轴线取景,似乎怎么都做不到;二来这是中桥乡现存四关当中唯一的大寨门,而且是拱券结构;三是此关门包石特别大,门础孔位也大,可以想见当年关门的高标准厚度。搁平地可能都需要用到攻城车了,山上防个农民军或是土匪棒老二自然不在话下。

大涪南关上亦有门匾,上书“涪南关”三个大字,笔力雄劲,很符合此关关型气质。更加难能可贵的是,和以往我所寻诸多宋城城门一样,拱券正中的夹缝石上留有刻字。虽然风化剥蚀严重,但回来后我在手机电脑上放大缩小看了好几天,最终可以确认的一条重要信息就是,其中有着“清咸丰六年(1856)”的字样。由是可知,大涪南关的建成要比小涪南关略晚一年。

大涪南关门洞两侧条石上还刻有功德碑,一长串的人名,不分先后。同时我还发现了石匠师傅的落款,可惜除了认得“匠师”二字,下面三个字的人名,我一个字也看不清楚。似是而非,像又不像的,最终也没法确认。

红荷关

红荷关其实没几个水江人知道,但我却已经耳熟能详!古道群群友“有空玩”还曾发给我一张民国时期美军制作的重庆地图,上面清楚的标注了红荷关的具体位置,而且在现代地图上也能找到红荷岭,所以上次我转发乡党有缺斋主人文章:《川黔古道(二):南涪古道》时,针对他基于旧志,通过文字分析得出来的红荷关和梓橦关的错误位置,第一时间就向他提出了质疑。

纸上得来终觉浅嘛,这次我主要就是来现场调查取证的。

我知道关口已然不存,但位置终归跑不掉。或许可以这样理解,红荷关的位置就和剑南关差不多,虽然两者名气相差了十万八千里。

民国《南川县志》记录:“由水江石东北斜行上红荷岭,交涪陵平桥界,凡三十里。”这与现代开綦路(S303)十几公里的距离,也相差不大。诚如群友所言,无论交通条件如何变化,人性总是不会变的。在线路取巧这一方面,地势决定,古人和今人的眼光,整齐划一高度雷同。

所以站在红荷岭上,你会发现古道、省道、高速公路和铁路,以及山下的鱼泉河,不约而同,并行不悖,打着拥堂一起冲出了河谷。

同治《重修涪州志》:

弹子山……左干为南山坪红荷岭,岭凹为红荷关,峭岩对峙,形若斧高攒刓霄,惟羊肠一线。关外即南川界,路通贵州。

弹子山即水江人所熟知的鬼王山余脉,州志把红荷岭归于南山坪一脉与之相对也没错。

诚如州志所言,红荷关位置并不在鱼泉河谷最低处,也不在红荷岭最高处。古道出了平桥场,往水江石方向爬坡斜切而上,与现代公路路线基本重合。至武隆与南川两县交界处,红荷岭半坡垭口即所谓岭凹,设关堵卡,以资防守。关口就在“最后一家水江人”房子的背后,与公路的直线距离,不到五十米。

注:水江有两条鱼泉河,此河非彼河,虽然最终都是汇入大溪河,但龙见桥与红荷关并不在同一条河上。

本来我以为红荷关是修公路被拆的,因为民国地图显示关口就在公路上,所以我也没抱多大希望能找到关口遗迹。事实上也没人知道红荷关,现在七老八十的也大都是长在红旗下的人了,咋可能清楚解放前的事情?

要不说来得早不如来得巧呢,我连问了三个老者,一时口快,不问红荷关而直接问关口……嘿嘿,居然歪打正着还真就让我问到了。老人门都知道红荷岭,也知道关口,甚至听说过土匪在关前杀人越货。但就是不知道顾名思义,此关名为红荷关!

不过找到了位置也没用,石板路都没剩两块石板了,关门可能也就剩我眼见的一点边角废料。

梓橦关

红荷关对面,鱼泉河西岸,有马头山和姚家山两座大山,两山中间隔着一道沟漕,两山背后又分别有着一道沟漕,三道沟槽交会于一个坡顶,而这坡顶又连着背后的南山坪。这种地势,我实在不知道该怎么形容描述才更加确切?

反正,梓橦关刚好就在这坡顶上,能够把控三沟一坡,四个方向。

古道肯定是走沟底,不会直接翻岭上。

于是出了武隆平桥场,涪南古道往南川方向便沿着河谷沟漕分出了两条平行路线,一条上红荷关到水江石(水江镇),一条上梓橦关到松子溪(中桥乡)。而同样的,沿着沟槽,红荷关也有一条支路可以斜上梓橦关。当然,从松子溪场出来与大涪南关下来,两个方向的来人亦可通过六(鹿)井沟翻上梓橦关……

民国《南川县志》:“梓橦关,出关二里,抵涪陵南山坪大寨。”如下图所示,翻过关口就能下平桥、红荷关,而沿着铁塔一面山坡,则又可以爬到南山坪。

古道就是这样盘根错节,四通八达。

虽然县志有载,但寥寥数语,其实没人知道梓橦关,起码不知道具体位置。和红荷关一样,寻龙点穴,我想我应该是第一个吃螃蟹的人吧?

有了前面的问路经验,田野调查的时候我就再也不问关名了。直接问附近有没有梓橦庙?有没有关门或者山门?一问一个准,问不了几个人就能得出答案。

不凑巧的是,梓橦关附近也有一个搭桥沟,所以我差点就被一位大哥给带偏了。因为大哥跟我说他常去一个叫搭桥沟的地方打牌,那里可以下中心(即中桥),原来有个山门,因为修路被毁。

搭桥沟,下中心,修路被毁,三个关键词一出,这说的不就是我刚刚去过的太平关么?差点儿我就打退堂鼓,原路返回了……

还好我有递烟问路的习惯,烟没抽完,龙门阵没摆完,不急着赶路。当我问到梓橦庙的时候,大哥不甚清楚,就直接搬出了他快九十岁的老父亲。嗨,这下就问对人了嘛!递给老先生一颗烟,再听他慢慢娓娓道来。

老先生小时候在梓橦庙里念过书,所以对于庙前的那道山门印象深刻。而有了梓橦庙的前提设定,再考虑到古道来路和去处,很容易的我就确定梓橦关的位置了。

梓橦关和太平关一样因为修路而被毁,但梓橦庙在路边却要毁得更早,那些拆下来的石头木料,被大集体用来修建了新学校。想来是因为那个信奉人多力量大的时代,好多家庭生了一个又一个,导致学生越来越多,梓橦庙装不下了,不得不另辟新址。

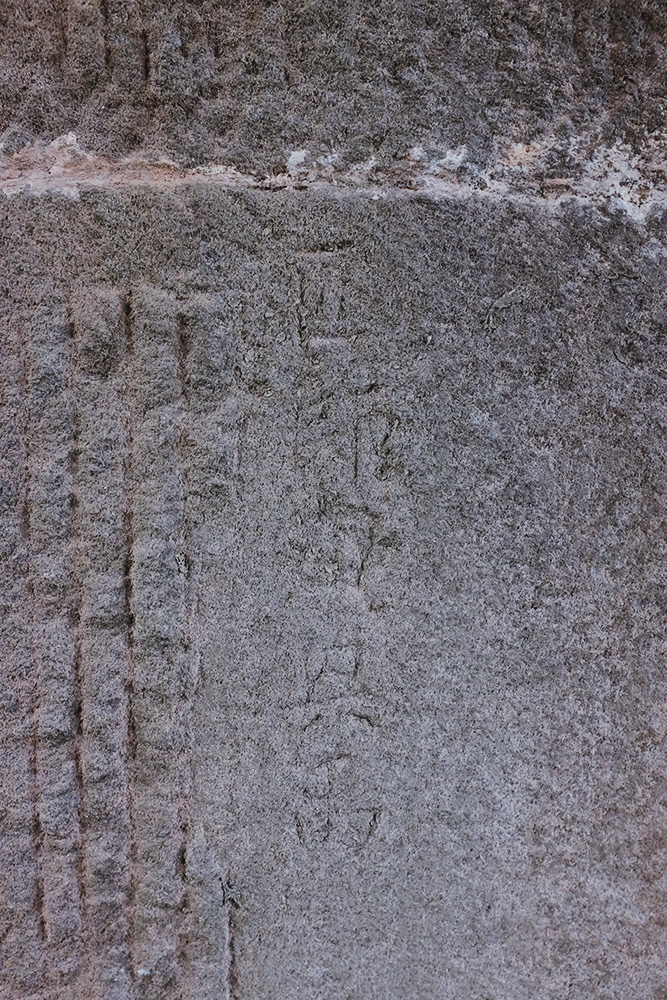

现在的梓橦庙,比土地庙大不了多少,只能从复垦的土地中间,通过一些犄角旮旯的遗迹想象当年规模。

梓橦庙不小,起码有大殿有厢房,如果没有两进深,那至少也是个三合院或者四合院来着。

学校就建在梓橦关下,平桥场和红荷关两条古道上来交汇的地方。不过一座村校而已,二层楼的土砖房,可能最多也就六间教室。因为已经分给私人作住宅了,主人不在家,我也看不出教室结构大小。但很明显,前面矮小的那栋房子就是老师们的办公室。

学校走廊里还能找到当年从梓橦庙搬来的柱础,无声无息,不知年岁几何?

青春也就像一条河,我能想象当年朗朗的读书声就像鱼泉河里的浪花一朵一朵。许是我父辈一般年纪的学生们,如今可还记得乡关何处?

知否?知否?梓橦关下也有绿肥红瘦。

呵,我指的是映山红。

浅析

两天时间,问路 33 公里,打了一个水泡儿,磨穿一双袜子,我把我知道的,能想到的所有关口都找完了。本该鸣金收兵,翘起二郎腿,好好享受享受。但从开始到结束,我一直在想一个问题,那就是为什么水江、中桥这边有这么多的关口?还如此密集。回来以后,我在地图上做完标记,一看地形地貌,瞬间豁然开朗。所以,下面我想分享一点个人浅见。对与不对的,欢迎诸君斧正商榷。

一、涪南古道上的主干和支路

条条大路通涪陵,但道与路,关和卡其实是有区别的。

在古代二马并行可称“道”,单骑独行且为“路”,能走独轮车的叫“径”,只能过人的叫“蹊”。所以从现存遗迹和我个人经验判断,涪南古道只是一种顺口说辞,我们这边其实是没有道的,顶多算路。

小时候我家背后就有一段古道保存良好,龙见桥通往水江老场的,可惜被村道和中学扩占了。但走了十几二十年,那宽度我很清楚,两人同行没有问题,走车走马也没问题,但若是二马会车的话那还是有点具体。像水江石这种大场镇的路况尚且如此,那么上山去骑龙去南山坪的道路,那就只能算是蹊径。于是脑海当中自然而然的就有了一张古道路网明细,逐渐成型。

涪陵与南川之间的交通,从古至今都是两条路线,一条从红荷关到水江、大铺子,一条从冷水关到大观、鸣玉,然后经由南川县城再去重庆或者去贵州。这两条路线是为主干孔道,也就相当于我们今天的省道、县道。而联通两线周边场镇的支路,好一点的算乡道,再次就是机耕道、村道了。所以当我们把视线放回水江片区,无论涪南古道上路网多么密集,其实路干粗细,人流多少,谁主谁次,心下也是一目了然。如图所示,没有人会舍近求远!能成为主干道的,必然是路线较直,地势相对平坦,好走不累而且一路热闹繁华。

请记住这个主次之分,它与下一点互为印证。

二、涪南古道上关卡众多的原因

关卡最早起源于商周,其作用无外乎三个方面:政治上圈人,经济上课税,军事上守险。那么涪南边境上有这么多的关卡,难道说两地矛盾真有那么水深火热,需要日防夜防?

有缺斋主人曾玩笑自嘲,可能是因为古代南川更加偏僻蛮荒,为防患南川化外之民以及贵州蛮夷入境,涪州才于此设立这么多的关卡。但我仔细想想,这种说法其实对也不对。涪州可不只是在涪南边境设关堵卡的……

民国《涪陵县续修涪州志》一语道破:

城滨江,势极卑下,四山皆可俯而瞰,不能据以守也。

所以,根本原因是涪陵城地势不利防守,才在周边设关堵卡,此其一。

其二,清末咸同以后农民起义频繁,白莲教、李蓝起义、太平天国一次又一次的蹂躏川中。无论从政府层面的号召还是民间的自发自觉,修关筑砦在这一时期也开始大流行。试问,哪座山上没个寨子?哪个院子没个碉楼?现在看不到不代表以前没有,不过是荒了废了毁了而已。

所以从出了涪陵城伊始,涪州全境都在大修特修砦堡和关口,其中较为有名的有如鹅颈关、望州关、靖远关、堡子、保和砦(鹤游坪分州城,现属垫江)等等。我们这边当然也有大砦,一曰佘家𡎚,二曰南山坪。不过我个人认为佘家𡎚其实不具代表性,所以制图时称其为骑龙大砦。

同治《重修涪州志》:

佘家𡎚大砦,治东百五十里,近武隆司,交南川界,周九十余里。四面危岩峭壁,惟朝阳关一路通水江石,可容车马,余皆羊肠小径,必攀石梯云乃上。

从地形地貌来看,以佛仙关、小涪南关、高厚关、牛渡关为一环线,很明显古人其实就是沿着合口河、大溪河以及九倒河,将整个骑龙场这一块山顶平台“画地为牢”围成了一座方山堡垒,纯为闭关自保而已。武隆南山坪方向同理,除了我们这边的太平关、普陀关、大涪南关,平桥场背后也有一个大寨门,一个小寨门。所以不特是针对南川,也不存在任何方向的地域歧视。如果是嫌贫爱富,那涪州自己下辖的武隆司(巡检司,次县级)民族成分复杂,肯定要比南川县更穷更不开化吧?如果是针锋相对,那么修的就不该是环型砦堡,而是一条“马奇诺防线”了。

水江方向去往涪陵,无论行人商旅都不大可能会取道松子溪,经停骑龙或者南山坪。翻山越岭绕上那么一大圈,再过大溪河转道凤来、同乐、聚宝等诸乡镇去涪陵,谁没事吃饱了撑的?也惟其如此,结合古道主从关系,窃以为中桥诸关其实都不能称之为关,它们充其量就是两个大砦不同方向的寨门而已,人流不多,顶多算卡门。

同治《重修涪州志》:

咸丰十一年(1861),发逆伪丞相傅姓,伪检点李姓,由贵州败,鼠川境。八月一日,由红荷关入州界,李瑞率众御诸土地坡。

所以我个人认为大水江片区真正具有关隘性质的,其实也只有消失的红荷关和梓橦关。其中最重要的当属红荷关,因为地当孔道人流如织,在这条主干道上面无论圈人、课税还是守险都再合适不过。当然咯,在绝对的实力面前,它们也就是个摆设。太平军来了,没挡住。解放军来了,更加挡不住!

三、古道和关卡对于后世的影响

古为今用,一体同心,如前所述现代交通路线的规划也与当年古道的走向基本如出一辙。所以,毋庸讳言几百年来涪南古道对于涪州和南川两地最大的意义当然是改善民生,促进经济文化交流。

但是,山总盘在那里,水总横在那里,关总卡在那里……就像长城之于中国人一样,有积极的一面,也有消极的一面。涪南古道上关卡众多,一定程度上多多少少也会阻碍古代两地的民间交流,从而弱化涪陵作为一个州城对于南川一个县城的吸附力和影响力,造成南川民间在认同上的离心离德。潜移默化的影响,一直延续到现在。

多数南川人都对涪陵不大感冒,或者说没有感觉。可以选择的前提下,无论进城逛街、经商还是求学,首选都不会考虑涪陵。举个最简单的栗子,重庆直辖以前,南川、武隆同属涪陵,但与武隆人热衷于下涪陵相比,南川人就冷静得多了。这里边固然有地理条件的因素,但也不乏我所认为的心理层面的更深层次原因。

毕竟,人的感情是很微妙的!而且还会遗传。你防着我堵着我,还要我跟你亲近,贱不贱啊?

上世纪九十年代,南川撤县设市以后,很多南川人在介绍自己籍贯时,提到涪陵地区或涪陵市,总会不由自主地强调一句:“代管而已”。这感觉,就好像万盛人提到南川、綦江时也会说一句:“从前而已”。

所以,你品,你细品……