竹篮打水一场空!上周回南川老家办事,讨巧讨嫌之余,事情虽然没有办成办好,却也还是搂草打兔子,从东到西顺便摸了三座古桥。

不过,所有的顺路从来都是刻意!为俗事所累,为资本所扰,话说我这过江龙也好,地头蛇也罢,这都憋憋盘了超过一年时间了。再不出去放个风,我的肉身以及我的老爷机怕是都要长霉生蛆了啊!

唉,人倒霉了,是不是也该晒晒?

01龙见桥

最不刻意的顺路,就是家门口的这座大桥了。

我曾经提到过无数次,也路过了无数回,但就是从来不想专题介绍。理由我也解释了N回,无外乎古桥不古,被外面那层厚厚的水泥包浆给吓退。

不过今次回家,等人的时候实在无聊,然后早起我又看到后面鬼王山上云山雾罩也还不错的样子。于是一秒破防,旋即提包出门,都不用跟老娘作别,因为拍完桥我就立马闪人咯,又往南川城去也。

“去(南川)县七十里,地名水江石,东界一巨镇也,近接涪陵,远通黔省,旁午于道者几肩相摩焉。”

“龙见桥,一名大桥,水江石场西二里,弓,鱼泉河与螃蟹塘二水合流处。”咸丰七年(1857)落成,时任县令盖奇文有碑文作记此桥“阔计二丈四尺,长三倍之,其高出水面约四丈有奇,如虹之垂,如弓之曲。”

水江人皆呼大桥,但知其为古桥者怕是也最多只能截止到我们八零后这一批吧?就算是八零后者,估计也没几个真正清楚此桥建成于清代,早在川湘公路形成之前。更不会想到大桥两端本是石级,“东岸,阶三十余级。西岸,阶二十六级。”

况乎古桥不古,徒有其名了。

断代,之所以只截止到八零后,是因为我确信九零后的岁数估计也没几个人真正见过那大桥龙头,或者说有印象。

虽然我并不能确定龙头消失的确切时间,但大抵不过九十年代中后期,先是龙头下的菩萨被人敲走,然后不知道什么时候龙头也不见了?

事实上,就算我见过本尊的人,至今依然不能确定龙头下方到底是佛像?还是龙身?是观音?还是别的菩萨?反正如图所示,龙头下面这个突出之物肯定是缺了“零件”的,而这也才是我们当地人爱在桥上点香放炮的真正原因所在。

这张照片也算弥足珍贵了!多少人寻而不得,我自己网站也收藏了十多年,但每次想起也同样还是要搜索半天才能找到。虽然彼时龙头亦非完壁,已经缺了下颌以及龙珠,但这业已是迄今为止我能找到最全最清晰的一张照片了。这还是当年混迹方竹论坛时,网友老乡“半支烟”所赠,而就在今天我又麻烦他重新扫描了一次,以尽可能提高清晰度。

不然,翻遍自己和同学的相册,最多我也只能找到类似这样的照片了。

当年胶片多珍贵啊,谁会舍得只拍龙而不拍人呢?

岁月除了是一把杀猪刀,也可以是一把精饲料或者一把除草剂。就像照片上,当年瘦成一道闪电的奇女子,如今胖得天天都要做燃脂。而照片之外,某个男人的头顶也在几年前就脱成了一片地中海……呵呵,老吾老以及人之老!

古桥不古纵然可恨,但设若比起人心不古,那便屁也不是。你以为我怀念的只是一座桥?可我想说的却是——

每个人心里都有一个回不去的故乡!

02长安桥

因人废事,在南川城内外转圜,离福南桥最近的时候,距离最多十米,但我并没有要求落座泊车。一则当天太阳歹毒,二则我也觉得和龙见桥一样,改成公路桥以后,福南桥其实也没多大看头。

但第二天,又是穷极无聊,我却摸到了几公里之外的长安桥。

“长安桥,通里隐坝,治南三十里凤嘴江,嘉庆初年建(后记乾隆)。”

长安桥也是我个人以为,南川境内保存较为完整且还有古风古韵的,为数不多的石拱桥之一了。究其根本,和石梁桥一样,也不外乎就是不通公路,因废而得以保全!所以我也愿意为之刻意跑上一趟。

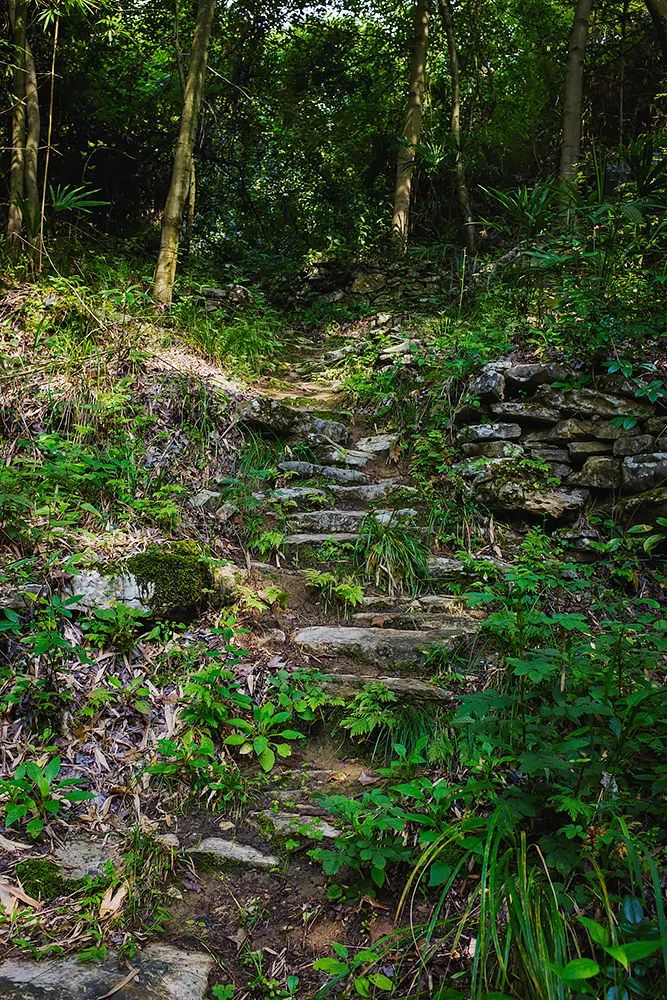

长安桥建于清乾隆二十九年(1764),咸丰九年(1859)补修,并立碑。桥呈东西走向,横跨凤嘴江。桥长30米,宽6米,拱券纵联砌置,矢高6.6米,净跨16米。桥面中部平坦,石板铺垫,桥栏高1米,两端斜下分存石阶19级。

桥端各立亭式功德碑1通,高2.6米,宽0.62米,小字风化漫漶严重,但大字如桥名“长安桥”以及诸多善信笃定的“永垂不朽”、“同结善缘”、“广种福田”等依然清晰可辨。

不过其中一通石碑,其实也是块断头碑,仅只残存一半而已。

另,桥头原来还有一块咸丰九年(1859)补记咸丰四年地震碑,现已移至区文管所收藏。

从人来人往到不见熙熙攘攘,或许长安桥要比其他南川古桥更添一层厚重深意的就是,这桥本为石拱廊桥,传说抗战时期,经历日机三次轰炸而不倒,但也致使桥上原有廊亭被焚毁,桥体部分坍塌。好在主体无恙,愈炸愈强,不可不谓之坚强!

至于日机为何偏爱长安桥?这就和当年南川县城频频被炸的原因一样,皆是因为日军每次都找不到藏在丛林沟海孔洞里的第二飞机制造厂,于是祸及沿途他人他物,最后只好边撤边扔炸弹以泄私愤咯。

所以说国仇家恨,基于这段血色记忆,我个人对于建国后丛林沟、万盛场被从南川独立出去,心里多多少少还是有些老大不爽的。行政上的一刀切,很容易就能造成文化归属感上的断层——别的不说,兄弟阋于墙,单是如今有些万盛人看不起南川人这一点,就特么太让人难过了!当然这些都是后话,或许可以留到下篇游记专门另说。

03陡溪桥

这都到马鞍山了,离南平镇还剩2块5的车程,而且逛完长安桥也才将将中午光景,所以我一直在纠结要不要摸下陡溪桥?

上次“廊桥一梦”的时候,因为陡溪桥垮了也因为某人脚伤了而被迫选择放弃,但是我也知道此桥去年已经复建完成。所以我所纠结的也不是去不去,而是怎么去的问题。是从南平走路翻山下去,还是从万盛坐公交车进去?

最后我还是毅然决然选择了11路,此事无关风景,主要还是因为咱穷嘛,那就得考虑多快好省!

“玉成桥,陈家场(南平镇)通青山,弓,本名陡溪桥,乡绅王体仁夫妇独修。”

陡溪桥本是一石拱桥,民国十年(1922)王体仁夫妇重修成平板廊桥,所以严格意义上讲此桥本就并不太古老,而今世之重修工艺也还不错,所以无论旧址新桥还是值得一观的说。可能唯一比较蛋疼的就是诚如黑哥所言,本来只是掉了几片瓦几块檩,随便花个千二八百就能早早修复的,非要等到完全垮掉再花六七十万重修又是为哪般?

不过,惟其如此,我也才来重新关注此桥。

细读之下,根据民国《南川县志》章浣云作于民国十年的修桥记,起码可以抹掉网上关于陡溪桥的一切神化传说版本——这都民国了,讲共和闹革命了,该是没有神话赖以生存的土壤。所以关于这座桥,专家学者或者自媒体还是莫要吹得神乎其神的好。毕竟说破大天,这桥就算不倒,也才将将百年。

所以桥头新立的那块陈渊老师所作《陡溪桥重修记》所记之内容,尽管洋洋洒洒,但貌似又有些站不住脚,也不知他可有其他证据链作支撑?

首先,我在光绪和民国两版《南川县志》津梁篇里都没找到所谓的石塘桥,所以这始建于道光二十六年(1846)不知从何谈起?是真是假?

其次,关于陡溪桥为什么改叫玉成桥,章浣云也解释得很清楚,并非我们之前道听途说的什么过路石匠给王字多錾了一点,所以“王成”变“玉成”。实际人家就是取“玉汝于成”之意,“革旧桥陡溪之流而新之也”,同时“以玉成名非忘物我者。”

自民国四年经始,迄七年而后告成。微论金钱艰难即精力亦谈何容易?名曰玉成,革旧桥陡溪之流而新之也。旧桥倾圮十年,临流兴嗟者不一人已,可见集腋成裘,众力缔造之难也。众力尚难,况一人乎?一人而不惮其难,难尤不私其能,而以玉成名非忘物我者。不能忘物我者谓之仁,王公之讳,体仁名副其实,此其一证。

当然我书读不多,也不是诚心要当咬卵犟,就只是看到了便要提出疑问而已。多余,我却也不想深究,因为没有任何现实意义——无名又无利,做再多研究那也是吃饱了撑的,我犯不上,呵呵。

比起陡溪桥的历史,比起上游方向的两只吃水龙头,我其实更关注桥礅背后的两块壁雕龙尾,这种表现形式实在太另类了,不知可有什么说道来头?两只龙头相似,两只龙尾却大相径庭,实在有些玄妙。

桥头枯藤老树,桥下数只“昏鸭”,山上亦有古道和西风,所以我想我便是那“瘦马”咯,因为我实在讲不出一句“断肠人在天涯”。

就算不是“瘦马”也是瘸马,脱鞋下水,一旦发现脚上打起了水泡我立马就站不稳了,觉得脚下每一颗鹅卵石都特别硌人。

最后在红岩煤矿门口等公交的时候,随手摸零钱时我却直接摸到了内裤,好在已然天黑,赶紧脱了换了,扔。这一天天的,拢拱才走不过20几公里,彼时15公里都不到,这是多少汗水多大的量才能把牛仔裤都给水洗沤烂了呀?

04后记

本来,为了节约,也想想等等第二天的光线,我考虑就在陡溪桥附近凑活一夜。

但是最近雨后涨水,河水井水都不甚清澈,而且下来的时候刚好又看到当地人在附近兑农药,关键附近也没个商店可以补给物资,所以最后我还是不得不摸黑出去了。夜里,在万盛城中又再歇够俩钟头,然后调头就往丛林沟、南平南川方向徐徐而走,美其名曰想拍星空,其实还不是抠,还不是为了省,呵呵。

走出万盛可能才五六公里,拍完一张星空之后,我就果断宣布放弃,因为沿途实在找不到什么好看的前景。

主要还是人穷狗都嫌!大半夜的,沿途逢狗必吠,一路叫得老子都要炸毛了。特么的,本来多好的心情,多少诗情画意,也都被狗子给毁了。最后荒山野岭的,前不着村后不着店,晚也不晚,早又不早,索性随便找个地方一坐一靠便开始呼呼大睡。我也真是配服自己心大,哈哈!

第二天,晨光微露才发现,只需再往前多走几步便能看到一段废弃的万南铁路隧道,没有帐篷睡袋,晚上要是睡隧道里是不是也比露天更好?

可惜人生没有如果,就像万南之于万难一样,自在者观自在,自信者得自救!

一句话:No zuo, No die.