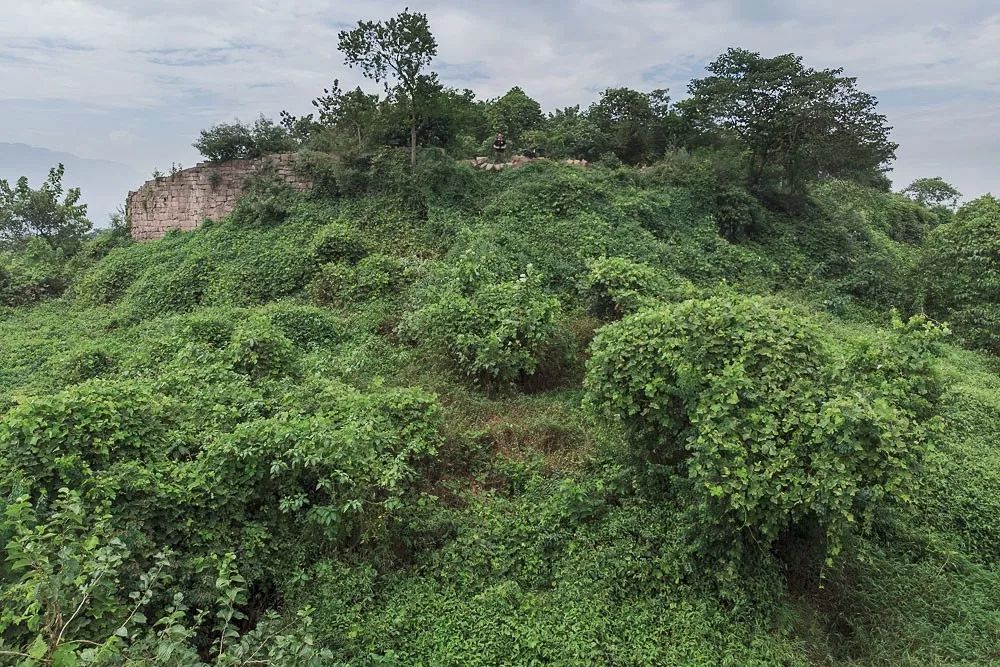

龟陵城,位于重庆市涪陵区李渡街道玉屏村,原名三台砦,据说是因为西面小溪与长江交汇处,沿岸坡势自然形成三级台地,地势三迭故名三台山。但是笔者更倾向于是因为东面寨墙下貌似还有子城,我数过,城上与城下有保坎围墙次第抬升刚好三级跳……不过,当地人以及地图导航都只认“东堡寨”,无论龟陵城还是三台砦,问路的话都是一问三不知的。

龟陵城之名同样也是因为地形,从空中俯瞰,整个三台寨形似一只硕大的乌龟,头部向着青草背长江大桥一侧。

民国十六年施纪云《续修涪州志》载:“龟陵废县,在今治西大江滨,山形似龟,城其上,名龟陵城。后徙,今为东堡寨。”

龟陵城始建于南宋咸淳二年(1266年),其后涪州县治迁至此处,以抗击蒙元军队进犯。祥兴元年(1278年),南宋都城临安陷落。次年,元军便攻占涪州并将县治迁回原址,至此结束龟陵城上十三年的烽火连天。

因为寻巴蜀抗元名城之旅,第一次来到涪陵,作为曾经也算是涪陵人的我(重庆直辖以前,笔者老家南川市归涪陵地区(市)管),实在是有些汗颜。

当然,同样很尬的是,因为见识浅薄不是专业考古,寻城一路难免会有错漏失误而贻笑大方。每每如此,只得勉励自己知错就改,态度更重要!但有态度也真是没卵用,比如还在山脚,行至此处,研究了半天我硬是没法分辨出这是几百年前的古城遗址还是几十年前废弃的砖瓦窖?

唉,果然,人丑还得多读书啊!

三台山下正在修路,多条上山小径被挖断,外人完全摸不着头脑。幸得好心人提醒,最后却还是因为草没人径而迷路……荒草实在太深了,足有半人高,再深的地方我只能露出个头了。此处应该不只我一人迷路,沿着一两条前人走出来的,似路非路的轨迹摸索前行,一边打草,一边探路,就怕遇蛇或者踩空掉崖。

费了九牛二虎之力,衣服、裤子、鞋子因为露水和汗水而湿透,终于钻到了草地边缘。在一片荆棘刺蒌里发现了三级台地的第一级堡坎围墙的时候,眼睛一亮,又旋即失神无光。这层层严密的设防,七弯八绕的,我登个山爬个城也实在太难了!!!

几度想退回下山,另寻别路的,最后还是咬着牙关坚持了下来。连翻三台,顶着一头烂叶蜘蛛网,逮着朽了半截将断未断的枯枝,揪着一坡翠绿又脆嫩的爬墙草,终于爬上了古城墙。

长呼一口气,脱衣打赤膊,晒鞋晒袜……然后苦逼的发现,早上只顾打车,竟然忘记了买水!

天气潮湿闷热,相机镜头都起了雾,自带柔光镜效果,搽了半天越搽越花,果断放太阳底下,和破鞋一起晒了。

渴得一逼也不忘装逼,站在这七八百年的古城墙上,极目远望,俾倪长江,想象脚下曾经有过的舟师袭远和蚁兵搬城……眼前该是怎样的一幅血色壮丽和气吞山河?

凭借长江天险,三台寨绝不只是困守孤城。沿水路,守军下可奔袭皇华城、白帝城、大小石城,上可驰援重庆城、钓鱼城、大良城……立城之初,咸淳三年(1267年)7月,涪州守将杨立就曾率舟师溯长江渠江而上,将粮草远送到了礼义城(今四川渠县)。

三台寨城墙周围大约一公里左右,面积大约9万平方,只有东西两个城门,四周由八个炮台拱卫。

冷兵器时代,当年敌我双方攻守易势,殊为不易。如今和平年代,我来寻城也还是老实不易……到了西门才发现完全是自作自受,特么我选了一条最难走的路“攻城”。这锅该不该由那位好心指路的大哥来背呢?呵呵。

西门进出简直不要太容易,要不是修路挖断,甚至可以骑摩托车进寨的说,唉……

故垒西墙,城门边上的大岩石上,坐着土地公婆,从形象和雕刻手法来看应该有些年头儿,不知到底经历了几多风雨?不过因为搬迁,寨上无人,龛前也就早已断了香火。

由西门进,斜上二十步左右距离,便是考古现场,暨当年龟陵城中枢所在,涪州衙署旧址。

考古队早已离场,但挖掘现场都被铁丝网围了起来,并用薄膜覆盖,除了一尊石狮和一个古墓,肉眼再不能得窥其中究竟。设想几百年后,此处要么是坟堆要么是院落,真有东西也早该被盗墓或是基建给挖完了吧?而且单从这保护力度来讲,也该是没挖着什么宝贝值钱的货。

走在这条石铺就的古道上,穿过竹林荫凉,在前前后的民居废墟里其实也很难找出一种古今连接。不大的三台寨,早些年,我估计也没住几家人。

寨内外,水源倒是充足,寨内有大小两个水塘,西门外还有一口古井……但是到现如今,都已不能喝,太脏而且可能有毒,我看大水塘边上就扔有不少的农药包装垃圾。

井水,据说前两年还很干净。今次我来,不知为何如此混浊?水井其实也修得不错,上方还有乡约题刻:“汲水人等,细听分明:挑去冲粪,法钱二缗。”看来当年也是此处水源最干净,专供人饮,栽秧种菜之用都算浪费,所以才有这掩耳盗铃的规矩。不然明明有两水塘,谁会花钱买水来种庄稼?

我也算寻遍寨内所有可能有水迹的地方了,大太阳底下实在是口渴难奈,甚至连考古队帐篷前不知是谁也不知扔了多久的一瓶农夫山泉我都捡起来喝了。可惜水剩不多,就只两口,不够塞牙缝的,但因为有密封起码保证干净。最后实在没办法了,跑城墙边上摘了一颗青柚子来剥……居然很好吃,一屁股坐地上,不一会儿就解决掉半个。最后解了渴,嫌弃剩下半个剥起来麻烦,连同垃圾直接留给“黄丝儿马马”①了。

继续沿着城墙根儿往东门转,时针走到下午,云层本来苍白的底色终于开始渐渐泛蓝。站在铁炉嘴炮台上,背山面水,江风徐来,某人情不自禁地张开双臂开始凹造型,全然不顾脖子和手臂已经被晒成了“猪肝儿”。

这个逼装得真6啊,手机明明有信号却还在那儿装腔作势的,心说还不是因为现在版权意识渐浓,我不得趁此机会拍张素材,以备他日不时之需么,呵呵。

铁炉嘴炮台边上就是三台砦之东门,逐石级小径往下,正面长江,或许当年这才是正门吧?

东门前一侧的岩壁上,有筑城刻碑一块。刻幅高约1.4米,宽1米,7.5厘米宽的边框,饰有云龙纹图案。题刻内容为楷书双钩,正文:“涪守臣(杨立)奉命相视三台申阃创筑”,落款:“宋咸淳丙寅春记”。

三台砦,成也杨立,败也杨立。

南宋景炎二年(1277年),杨立及其子嗣荣降元献城。其后时任四川制置副使、重庆知府加检校少保张钰遣部将张万败退杨立父子,一举收复,并以程聪为安抚使坐镇涪州。但没过俩月,元东川副都元帅张德润率军围攻三台砦,程聪因而被擒遇害。次年,三台砦陷落,张钰败走重庆后也于涪州被俘,终在解往元大都途中自尽……宋室衰微,逃亡弃路,巴蜀抗元之战戎马倥偬几十载,也到此休矣。

三台之城,其兴也勃焉,其亡也忽焉。高台危墙,覆巢之下,便有人胸中锦绣天纵英才,也还是不能力挽狂澜于不倒。亡宋如是,蒙元亦如是!

穿过幽深的城门洞,便仿佛穿越了八百年的时光,从来一砖砌一城,一页书一姓,由此上溯两千年都说不完的精忠报国,那些个忠臣良相,那些个文臣武将,到底又有几多值得刀笔思量?

败与不败,难道就只是天时地利人和的转场?

降与不降,难道就只是人设突然变了方向?

碧空如洗,下笔有神,对于过去现在和将来,史书其实会跟眼前风景一样,有些事,有些人,我们只适合远远地观望。历史从来都为胜利者书写,看书也该和看新闻联播一样,你有你的方向,我有我的方向。就像此刻我来寻城却不为寻人,因为我所凭吊向往的,不过只是在脑补古战场。

古之人,今之人,没什么不一样!

傍晚,下山时云层很漂亮,我在溪边洗脸的时候也吟了一手好湿:“轻轻的我走了, 正如我轻轻的来。 我轻轻的招手, 作别西天的云彩。② ”

② 徐志摩《再别康桥》