重庆市荣昌区盘龙镇骑龙村12社,濒临黄桷滩水库,依山傍水,风光旖旎。

水库虽然不大,建成时间也短,2012开工,2015年蓄水,但却把这本是平淡无奇的小山村给圈出一派湖光山色和田园诗意。

01刘家庙

三年,不过弹指一瞬,倏忽而过的也是另一种沧海桑田。

往事越千年,本来默默无闻的小山村,却也因为水库的兴建而得以让散落在民间的艺术瑰宝再一次显露出它的真容……

刘家庙(地图上名为蔡家寺),黄桷滩水库边一个小小的新兴半岛,苍松翠竹间隐隐有一白崖,坐北朝南,临水当风。崖上有大小石窟若干,成于南宋,盛于明清,废于近代。

八百年风吹雨打,数十年祸不单行,刘家庙摩崖造像有风化、有损毁、也有幸存还不少,个中不乏精品遗世!

刘家庙摩崖造像现存约6龛,有大大小小各种造像200多尊,主要位于现黄桷滩水库边上一长约38米,高约15米左右的临水崖壁。其中有两龛风化特别严重,形韵皆无,另4龛保存则相对完好,完整度十之六七,尤以其中的“十圣观音”窟最为精美,此行我就是奔她而来。

这地方,还不算是网红景点,知道的人不多,好找也不好找。说起来我也算是费了牛鼻子老劲儿,憋憋等了半拉月才最终搞清楚位置,感谢渝渝美女提供线索,感谢荣昌张易先生二次往返,提供坐标!

“完整度十之六七”,这话我可不是随便乱说的。即便最美如这十圣观音窟,中间主像也早已全部风化不成人形,十圣当中亦有二圣缺头束手,徒有其表。所以幸与不幸呢,看你怎么理解。

十圣观音窟,宽约两米,高约二米五,进深三四米左右,其中雕刻之规模和形制,与大足石门山的十圣观音洞如出一辙,二者本也同期(刘家庙开凿要比石门山晚九年),理论上也该同源,有着某种前后因果关系的相辅相成。所以有理由确信,中间风化不成形的三尊主像为西方三圣,而左右分列的五尊菩萨即十圣观音。

宋人美学精致优雅,文人之气清丽脱俗,虽则可能显得过于精巧有些阴柔而失阳刚,但是对比前代后世,确确实实也是风格不要太明显。我找罗老师请教的时候,还啥都没说呢,他光看图就脱口称赞这窟宋代造像精美!

当然,美美与共和而不同,即便同代同期也还是有所区别的。所谓十圣观音十三变相,据说此类题材也唯古昌州独有,国内罕见。

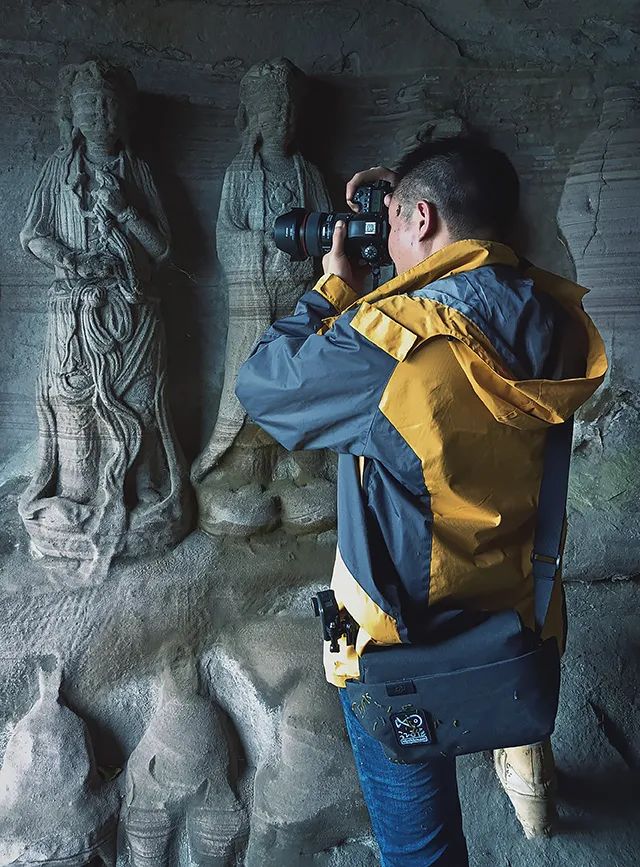

从风化残存来看,刘家庙十圣当中亦有宝经手观音、宝莲手观音、宝珠手观音等等雷同造型,但也有石门山所没有的一尊千手观音。而足下,石门山观音都是一脚踩一莲台,刘家庙则有一也有二,且观音像下还有一排疑似供养人的集体造像(前面某人拍照背影脚下那一排),缺首,风化严重。

不过,我一门外汉也不可能假装就真能看懂内中门道。最初,吸引我来的,其实就只是这风化程度所衍生出来的某种风格,就这种波浪纹肌理有没有特别眼熟?是不是感觉就是安岳茗山寺造像的翻版?

窃以为,十圣观音窟有二幸存焉。一幸,观音十之存八,个个慈眉善目亮衣华裳,造型不要太精美。二幸,洞口右边有碑,文字漫漶几乎全灭却独留落款,由是确切可知,此龛开凿于“皇宋绍兴十三年(1143)”。

十圣观音窟洞口左边,以及旁侧观经变龛之右侧,也有两方清代摩崖和碑刻,其一为《送子会碑》,云云:“送子观音会起自道光廿九年(1849),☐☐☐邀约十人各出(谷)三斗,每年三月初二日以为庆祝。”

其二为《灵感送子观音会序碑》:

本境东岳祠侧有送子观音像一尊,不知塑于何时,而灵应非常。有感斯通,无子辈从而……道光间,余大兄崑山等曾协建斯会而得子,其明征也。越同治已巳(1869)四月八日,余虚庆三旬……大清光绪三十年(1905)岁次甲辰九月初二日。

以我目测浅见,虽则后世可能并无新龛开凿,但通过两块送子观音会的碑文记叙,足以想见明清时节当地庙会之风盛行,真的一时风头无两。

十圣观音窟外的岩壁上,还有一大龛带若干小龛,品相完整,也是十分精美。

大者或为观无量寿经变,与我之前发过的万佛寺那龛异曲同工。罗老师告诉我说,只不过刘家庙这个十六观不是用格子形式表现,而是用莲茎,有专家学者称之为“莲茎填塞式”。反正听了我也还是不懂!

净土所宗,无边无尽,大方光明……浅薄如我,确实没办法把这些个莲茎之上的小人物与十六观相对应,太抽象了。

我倒是对龛眉上的飞天饶有兴趣,因为这飞天和十圣观音窟穹顶之上的一对飞天极其神似。

观经变龛左下为三菩萨独龛,边上有一小小侍者,因为缺首又风化严重,看不出手中之物,所以我是没法看出是啥,是佛是道都分不清。

观经变龛右边往下有龛造像也蛮独特,虽然同样缺首,但明显能够看出座中人手皆有婴孩,或抬或抱或哺乳。不知会不会是后世送子观音会新凿?

至于,整个观经变龛周围其他细节,我就更加不甚了了。不懂就是不懂嘛,而且我也确实只喜欢看我觉得好看的内容不是?各家道行都深,就算我想临时抱佛脚,也学它不会!

观经变龛右边,十几二十米开外,有一长方形龛,宽约一米,高约一米五,进深半米左右。有一主像二侍者再加两胁侍和二侍者,其中主像及右胁侍完整,主像侍者缺首,左胁侍独存侍者。起初,因为面貌祥和,我想当然以为主像就是观音。不过经罗老师提点才发现主像“身着僧衣,头戴风帽,体态雍容又面貌慈善”有泗州大圣的基本特征,所以有理由认定此为僧伽。

不过,当我再看胁侍座骑为象时,心里就不禁犯起了嘀咕,右边是普贤,势必左边所缺就是文殊,虽则僧伽是观音化身,但其与文殊、普贤的身份似乎不是一个level?然后,罗老师又一语中的:

华严三大士是以观音居中,文殊、普贤居左右的,所以也想得通。

这个东西是体现民间信仰的。在唐宋时期,作为观音化身的僧伽在川中、川东一带非常流行,有很多僧伽像和有三十二化、三十六化系统的僧伽变相。在一定程度上,僧伽就是观音。这也是那个时期圣僧信仰的一个体现。所以在开龛的时候,就比较灵活。而且以僧伽替代观音,与文殊普贤同龛,既可以体现华严三大士的信仰,也可以体现以僧伽为主尊的圣僧信仰,实际上可以看作民间多重信仰的一个实例。前提是我们对造像身份的推断基本不出问题。

再然后,泗州大圣龛边上还有一龛,高浮雕,体量不小,约摸宽2.5米,高1.5米。惜乎三者只存其一,座中除了一僧像尚能辨识,其余二位皆化成了塔,所以无法确悉内容,许是三教合一之作,也可能是其他,不求甚解。

再往后,几十步开外还有最后一龛,也是主龛(窟)带大小龛,但是除主龛保存相对完整外,别龛也都化成塔状,其实也没什么看头。

我是倒序,顺路而言,此龛实为刘家庙摩崖造像系列入眼第一窟。不过,就是这一窟,可把专家学者都难住了,罗老师他们都认不清楚,我就更没法下嘴解说。

只道此窟左右底层雕像为地狱变,但因为中间主像也是化没了,所以没法判断左右其上,排排坐的那些个人物出自何处,有何典故。当然也可能是关注点不同,或许重要的地方我没能拍到……反正关于刘家庙的一切,网上也查不到任何相关资料,这事儿只有等哪天有机会罗老师他们实地考证,才能得出结果。

所以,看完就刹角,看完就刹角。

02铜鼓山

一路向西,且行且返,最后收班回城之际,又去铜鼓山点了个卯。

铜鼓山在荣昌铜鼓镇,山上有寨有庙有铜鼓大王的传说,还有一个烈士陵园,不过这些都不是我所关心的。我来就是一本初衷,为那几龛摩崖造像来的。

铜鼓山现存主要有四龛精美的摩崖造像,皆为明清所筑。网上有篇题为《重庆荣昌发现800年前摩崖石刻群 精美堪比大足石刻》的文章谬传千里,流毒甚广。其实,仔细读读碑文,或者随便找人问问,考证这事儿本也不难,所以我常说现在主流媒体的小编记者没有一丝文人风骨。

当然一切的源头也是打当地为政父母官之口出。在摩崖造像前面,当地所立介绍牌展示的也是,“此中人物分别为释迦牟尼、文殊、普贤、供生、送子娘娘等,有典型的宋代石窟艺术风格。”一步错,步步错,就没一个字是对的,呵呵。

实际,此中前三龛合为西方三圣,从左至右分别为大势至菩萨、阿弥陀佛和观世音菩萨。第四龛为清代后塑观音像,其下有记“塑半边寺观音圣像……乾隆五十一年(1786)丙午岁正月吉日立”。

虽说明代万历年间的碑刻有云前三龛“世远无断”,但依其造像风格,对比前面刘家庙的宋刻,个中长短优劣还不明显?再话说,明朝276年国祚,万历年间的人无断而已,好像轻易也断代不到宋元。林林总总,此中详情,荣昌人赵良先生有《菩萨法冠有讲究 ——探访铜鼓山摩崖石刻》一文可解读,有心人请自行搜索。

我只想说的是,我来,自是认为此处摩崖精美不输别处,值得一观。用罗老师的话说也算明清造像当中的佼佼者!那么本来不差,何必以讹传讹画蛇添足?

古昌州治三十里许,有山铜鼓,山下有古佛曰接引,金象巍峨。先代有筑一(合院)一(泉),久祀有苐(tí),世远无断。碑遗刻似☐☐☐☐,☐☐风雨飘零,禋圮无没,吁可叹也!

“佛曰接引”,而且佛手印也这么明显,你跟我说这是释迦牟尼?明明是西方三圣,你却跟我说文殊、普贤?青狮呢?白象呢?在哪里?

一旁《重修接引碑记》也记得清清楚楚:

皇上万历三年(1575)冬(下)二月十二日,拾财释僧法宠,谨具☐价,请匠(期)竖阿弥陀佛宝殿一座。左右檀佛各脩供给,已完……

呵呵,多说无益。天光将尽,我还是那句话:看完就刹角,看完就刹角。

走了。你们继续编,继续骗。

03后记

只看好看而已!实话实说我就一伪文青,即非中文也非历史、考古专业,所以以上所言难免激进和有失偏颇,更难免错漏百出,真心欢迎有心人提点一二。历史总是公正的。至少,我的初心是为辩而不是骗!

本作以及前文诸多所记,得益于网络,更承蒙西华师范大学的罗洪彬老师一直不厌其烦不悋赐教,特此鸣谢!

此行,一并感谢老周父子、平安、渝渝、张易!

李小强.《十圣观音叙说——以大足石刻为中心的考察》

邓新航.《唐宋时期巴蜀观音图像研究》

牛长立.《论古代泗州僧伽像僧、佛、俗神的演化进程》

赵良.《菩萨法冠有讲究 ——探访铜鼓山摩崖石刻》