有心无意,走过路过,我到庙垭了。

之前寻迹涪南边境上的古道关隘时,我不是曾经提到过一个白云关么?当时想当然的我以为肯定就在武隆区白云乡了,其实不然,它一直藏在庙垭场的背后。虽然不至于说成南辕北辙谬以千里,但是翻过弹子山又越过大溪河,两地之间的直线距离也有二十多公里了。

白云书院

而提到白云关就不得不提白云书院,二者为伴生关系,相互依存。但实话实说,因为历史的灰飞湮灭,时下我们可能连关门的具体位置都很难搞清楚!纯粹只能靠目测和猜测。

同样的道理,因为白云书院又是借用白云寺闲置厢房所创建,所以很多时候废墟瓦砾之上,也很难说清楚某处遗迹到底是属于寺庙还是书院的?诚然,若非考古,寻常乡民或者文人雅士的道听途说,也都作不得数。我们只能姑妄听之,不置可否。

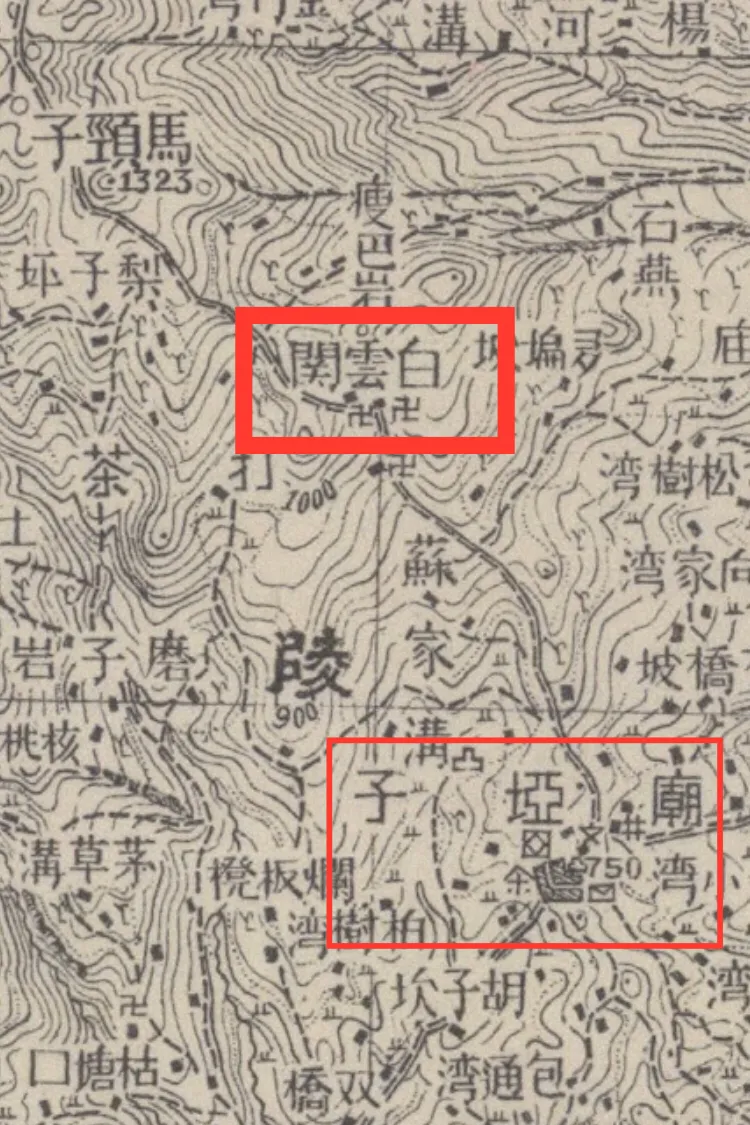

根据民国三十二年的地图测绘数据显示,白云关当在白云寺、白云书院附近。只是不得而知,是否为独一无二之关门?还是说寺院业已形成山寨,关门或为诸多寨门之其一?

总之如图所示,在当时有限的地理交通条件下,庙垭场后通往白云关的这条翻山路线已然是当地唯二的两条古道之一,可以想见当年路上往来的行人商旅和莘莘学子,不绝如缕了……

当地老乡介绍说山顶上那对石狮背后即是原来“城门”的位置。而我上山时也在第一口堰塘下面,发现一坨巨石处同样有着疑似卡门遗址。因为都没有一砖一瓦的残存,而现时山上四散零落的无论是墙垣还是石级,很明显近年当地政府都有二次加工维护过,又或者根本就是新修的,真假遗迹尚且存疑呢,且也同样荒芜。所以我说是来叩关的,其实也只能是叩了个寂寞!

“城门”固然不存在了,门前那对石狮如今也只剩一个,形单影只,茕茕孑立。

斯人长已矣!白云寺的乌豆禅师和白云书院的刘秋佩老夫子,这一对至交好友和他们的传说故事一样,早已随风作古,在当地民间都流传几百年了。不过我确也是因为他们才来的!毕竟,若是真正无心,又何来我之路过?

当年刘秋佩因为弹劾宦官刘瑾被廷杖四十,贬作贵州龙场驿丞,两度罚银饷边,直至最后被完全开除公职。少小离家老大回,在人生当中最失落的时候,他因为回到了老家而得以安然度过。

刘秋佩也在《秋佩生作墓志铭》一文中道尽辛苦:

瑾贼因建白中伤之,杖于朝,落职家食者七年。两罚饷边三百石,产尽倾……

哪怕已经削职为民了,刘瑾仍然没有放过他,又一次让他罚银充饷。本就两袖清风之人,屋漏又偏逢连夜雨,纵使他变卖了家产也难以为继。后来还是在他弟弟刘奇山以及诸多亲友襄助下,替他交清罚饷,才终于躲过了无妄之灾。

回到故乡“落职家食”这七年间,刘秋佩因为杖伤难愈而求医问药到离家不远的白云寺,并因此结缘乌豆禅师,两人成为至交好友。

当地人传言,乌豆禅师为白云寺得道高僧,能知过去未来,且不食人间烟火。只以一颗大乌豆树所结之果为食,且一日仅食数颗,故得别号:“乌豆禅师”。

为回报生生乡土,在乌豆禅师的支持下,难得赋闲在家的刘秋佩便借白云寺宝地成立了白云书院。从此桃李成蹊,让庙垭、凤来这一片穷乡僻壤之地开始文蔚成风,人才辈出,福泽绵延至今已经几百年。

等到刘秋佩复出又再归来,彼时他与乌豆禅师皆已化作一抔黄土,一个葬在山巅寺院外,一个葬在山脚故宅旁。

刘秋佩故居

刘秋佩(1467~1524年),名菃,字惟馨,号秋佩,又号凤山,四川涪州(今重庆武隆区)人,为明代著名言官能丞,颇有政绩官声。他与同科进士王守仁引为知己,在朝堂上二人同气连枝,在白云书院他也一直践行和传授着弟子们已然成型的阳明心学……

刘秋佩故居位于今武隆区凤来镇高楼村,与白云书院同属凤凰山一脉,解放后曾被改作粮站,不过业已废弃。

故居原为庭院式三重堂石木结构建筑,四合院布局。重堂左厢原有砖石结构的五楼一底阁楼一幢,故而得名高楼。故居四周砌有围墙,占地约莫三千多平方米。前后堂因兴建粮库而被拆除,现仅存中堂和院坝,却也如同所有粮站悲催的大结局一样,凋零残破,将倾未倾,皆呈摇摇欲坠之势。

明弘治十一年(1498),刘秋佩参加四川乡试以第六名中举。次年进京殿试中二甲第五名,赐进士出身,授翰林院庶吉士,因其丁忧而未履职。1503年服阕期满,改授户科给事中,后又因直言敢谏,上表《劾宦官刘瑾八党疏》而被廷杖去职并落下隐疾。正德八年( 1513)复出,历任金华知府、长沙知府、江西按察副使,政绩官声成就斐然。

嘉靖三年(1524),刘秋佩因杖伤旧疾复发,久治不愈而病故,时年57岁。嘉靖皇帝下诏旌表并派员入川祭奠,赐其谥号“忠愍”,另在成都和涪州两地分别建立“坤为正气”坊和“大节名臣”祠,以志纪念和表彰。

刘秋佩少小离家,15 岁便开始外出游学,后又仕途辗转累官多年,至死方休。最后归葬故乡时,其墓穴选址就在故居背后五十米开外,可惜毁于文革,无从寻迹。

而所谓故居,其实是早年刘秋佩刚中进士甫任户科给事中时,其胞弟刘奇山为其所兴建。所以此间真正的岁月盘桓,也恰好就只有他后来落职归家创办白云书院的那七八年时光而已。也之所以尽管庭院深深,却也印照不出多少往昔荣耀或者说岁月峥嵘。

关键故居后来又被粮站大动干戈地改造,所以就算仅存的中堂,那也不是百分百的保持旧模样。彼时栋梁,彼时皇粮,历朝历代的人与居,终归都会留下些鲜明的时代印记。

我只是在想,这个放粮口开得这么低,怕是也只能用簸箕来接,口袋或者箩蔸肯定都不好安排咯。呵呵,在那个凭票供应的年代,足以想见当年粮食有多么紧张了……

千秋万古,江山代有才人出,能够史册留名者,无一不是狠角色。刘秋佩从年少出乡关,宦海沉浮,归途漫漫,最后终于在一副棺椁里才彻底躺平了。一身文人风骨,因文兴,因文故,终也算求得了个自证圆满,流芳千古!

当年落难,王阳明在京城第一次写诗《赠刘秋佩》为其饯行时,便似给他摸骨画像了:

检点同年三百辈,大都碌碌在风尘。

西川若也无秋佩,谁作乾坤不朽人?

嗯,白云湾上白云关,千里孤舟一叶帆。我来我路过,应当也有一曲挽歌为往者祭,为生者和……

人不可无傲骨!