春种秋收,夏耘冬藏,季节总有时令更迭,人生还有起落轮回。万物刍狗,都在不知不觉间遵循着一个既定的守恒规则。所谓万法皆空,不生不灭,般若波罗蜜是也。

但我好像从来不是一个循规蹈矩的人,抑或说没有大智慧就不该有某种机缘或者福报,所以平凡,所以颓废……更加地孤独落寞、偏激执拗、懒癌如我不禁怀疑下辈子会不会堕入畜生道?

守得云开雾散,等不到月明星稀。如果说不顺是一种运,那么倒霉便是一种气,去年尤甚!我都等不到冬藏,早在夏天就可耻的匿了。

“般若即是离妄。何以能离,不住妄心故。”

我这云云唱念,也不是真的有所顿悟!其一,只为告诫自己不要着相;其二,旨在暗示此番转山皆与寺庙相关;其三,不算特别重要的一点,我也想说明,这其实是一篇拖延了大半年的游记文章——主要还是因为觉得无有可写,无需多记。

要不是无意点开了“六只脚”,要不是看到老司机最近又上宝鼎去看过雪,我可能都还没下意识到这去年诸多欠账……年终岁尾,有些账想清清不了,但图文终归便宜不值价,在记与不记的两可之间,还是可以徐徐为之的,嘿嘿。

我一直对华蓥山不感冒,宝鼎亦然。

可能是从小深受《红岩》耳濡目染,因着主角光环,山也被人为拔高。就算现在,脑子里不自觉回响的也是葛优在电影里念叨的那句“华蓥山, 巍峨耸立万丈高,嘉陵江水浪花飘…… ”虽然我也像葛大爷喝高了一般,记不清台词到底是“万丈高”还是“万丈多”,但到底我也是天选登顶之人,切切实实地感受过盛名之下其实难副,内心便也一点波澜不兴了。

事实上,何谈万丈,连万米都木有哇……华蓥山最高为高登峰(海拔 1704 米),宝鼎次之(海拔 1590 米)。

艺术总是很夸张的!没有孤峰奇耸,也没有旧迹人文,宝鼎之上我也全然感受不到那种类似六大门派围攻光明顶的感觉。哪怕山顶新建的寺庙就叫光明寺,哪怕我与老李和老司机父子俩真的相约从不同方向翻山。

因着南堂寺这面公路不能到顶,而龙泉寺方向同样路断受阻,加之老司机中途还陷了车,我们最终也没能完成胜利会师。

不过其实也没啥好遗憾的!光明寺新建,除了山顶位置,便无别的风景与古迹可言。甚至于连六块钱的门票我都不愿意给,要不是老李以吃斋的名义带我入内,我还真就没打算进去。话说光明寺的斋饭也挺普通,没啥特色,我更是从进门就一直腹诽管理者不懂免费的才是最贵的道理。风景与人,坐看云起云收,一座山,一座庙,不过尔尔……

不遇云海或者雪景,我们本也不为宝鼎而来……只是来都来了,那便顺带一观。

华蓥山上古寺虽多,但几乎可以说是一屋不扫片瓦无存。古寺新庙之间也难说有些什么样的因果交集。说直白一点,那就是完全没有内味嘛!所以,我才一直意兴阑珊。要不是老司机诚心相邀,要不是某也实在无聊,此番打死我也不愿打马上山!

结果有心无意的,公路与石级,蜿蜒起伏之中,我和老李最后阴差阳错地居然把宝鼎山前山后转了个遍,虽然还是一无所获。

老司机的 G 点一向比较奇葩,此来也只为宝鼎山下南堂寺门前那三口大铁锅而来。

旧庙新颜,锅不是原来的锅,锅也只是个传说,呵呵。

华蓥山地处川渝交界,而南堂则在四川邻水县境内,位于“千叶莲花峰中,上光明耀顶,下石门拱承,后诸脉护寺。”根据《南堂圣记》所言,该寺始建于唐,鼎盛于清。但是你懂的,只从新庙规模以及新碑落款来看,实际现址皆为 2011 年重建。古寺不古却还残破,更多只是个噱头……就像山下路边坟冢里一个个黑黢黢的神龛,空空如也。哪怕明知是为“千僧塔”,进去也感觉不到丝毫的阴阳交感,更是没什么古怪由头或者吸睛亮眼之处。

南堂寺原名南宗堂,“距山顶五里。明嘉靖,僧南宗建。属邻水。”

寺前现存三口大铁锅,目测口径 2 米左右,深度大约 1 米,人称“千僧锅”是也。不过可惜,此为上世纪末复制品,而原物早在建国初期大跃进年代,就被愚昧的村民打破分割,铸“锅”为犁……

《华银山志》有载:“南宗堂有锅三口,大十围,深五尺有奇,可容三十石水。明嘉靖时,僧南宗驻锡开堂,千僧云集,铸此造饭供众。至今安放露地,经久不锈,蓄水备用,亦无腐秽气。”人云亦云,窃以为这南宗和尚也是一迷,一人开山立派不足为奇,但个人名字称宗者,既不是皇帝又不是宗教派别,我表示百思不得其解。有没有一种可能是志书谬误?“僧南宗”实为“南宗僧”(不具名某某)?

“千僧锅上走一转,既无灾来又无难”,四川方言语境里的祈祷和赐福,锅也不只是锅,而摇身一变成为神祇,迷信则灵……

从南堂寺上到宝鼎光明寺,又从光明寺空降莲花寺,其间因为手机信号缺失的问题,我和老李居然走错了方向,与老司机父子背道而驰。沿着公路,从山阴走到山阳,从四川走到重庆,到得半坡山腰才发现越走越不对头。复又往返,不断问人问路,也还犹疑不定,不再敢轻易迈动腿脚。一则下山容易上山难。二来大夏天又是下午傍晚光景,体力、饮水甚至时间皆有限额。行差踏错,一错再错的话,莫说老李岁数大,体虚如我那也肯定遭不住!

好在,某人虽然路痴,但是一向果断,方向感也还不错……最终坚持裹挟着老李火速下山。

半途,远远望见山体滑坡的时候,我还玩笑说老司机这回又让过期卫星地图打了眼,想从此路上山,怕是得开飞机。然后又开始莫名担心泥土松软,老李不好过路。心里正默默盘算安排,结果到得近前才发现我这纯属杞人忧天——世上本无路,走的人多了也就成了路,滑坡亦然。

与老司机接上头之后,才发现他陷车的地方恰好就有石级联通莲花寺上院和下院。此为捷径,事实上我们也曾找到入口,只因老李纠结犹豫,只怪老司机给了一个生僻小地名,庙里众多老者都不甚了了。

唉,人这一生,总有些冤枉路绕不过!

七月流火,看着老司机打着着赤膊浑汗如雨已经老半天了。我也赶紧脱衣接手,并在一对过路香客夫妇的帮助下,四人合力,利用杠杆原理,我们终于把车给抬出来了。正暗自庆幸呢,以为从此消灾度厄,结果下山不远,路过龙泉寺的时候,车又爆胎了……

怪力乱神,可能是因为我们进庙不捐钱不烧香的缘故,呵呵。

龙泉寺与莲花寺中间,机耕道旁,还保存有不长一段石级古道,古道尽头也还有一间破落的山神庙。

庙侧有幢四愣碑,墙上还砌进去半截残碑,二者皆为清代修路碑记,辞藻华丽空洞,言之无物。我唯独只对文中“马路”一词颇觉玩味,古为今用,此马路非彼马路,我还是第一次在碑记当中仅见来着。

另外,我也更喜欢“华银山”这种写法,冬日宝鼎积雪“其白如玉,日光晃耀,望之如银,疑山之命名以此。”如果把年华比作流光,想这华银泻地,山中方一日,世上已千年呐……

山神庙正中所供疑似马王爷,神像残破,泥胎毕露。我其实对于佛道两家以及民间的诸天神佛和大罗金仙不甚了了,之所以考虑他是马王爷,也只是从头光和手臂,以及那把突兀的斧头判断咯。再者,马王爷有一尊号“封山破洞正一灵官都大元帅”,奉为山神也没啥不妥不是?况且川东各地古道路旁也挺常见。

当然我所留意和喜欢的原因其实更简单,不为神通显圣,只是觉得他破得旧得挺好看!

最后下山返城,从四川回到重庆,路过渝北木耳镇的时候,老司机刻意拐了个弯刹了一脚,让我们去瞻仰他新近发现的木耳牌坊。我还奇怪自己以前来过咋没发现?后来得知好像是从别处搬来的?是也不是,不得确切。反正牌坊看多了,也就那样,至于细节,姓甚名谁好像都不重要。

我能确认的是,网上有“大隐”兄旧照为证,此坊原来就在“渝邻古道”上,古道恰从坊下穿过。

木耳节孝牌坊,清同治九年(1870)修建,主人为“邑处士段成礼之妻郭氏”。石质仿木结构牌楼,四柱三间,高约 8.5 米,宽约 7 米,基本保存完好。风化漫漶不甚严重,雕饰精美,文案清晰,为渝北乃至重庆不可多得的牌坊代表之一。

当然,见多不怪,我对图样细节和文字内容本身兴趣皆无。随便看看,拍照打卡,再摸摸抱鼓石上的石狮子。旋即转身离开,毕竟回到家都已然天黑啦。

走马观花。山中方一日,华银淌半夏,流光容易把人抛啊!

罪过,罪过,无所得亦无所失!

好像时光,淡淡如常……

番外

“河广无周梁,道近隔山丘。”

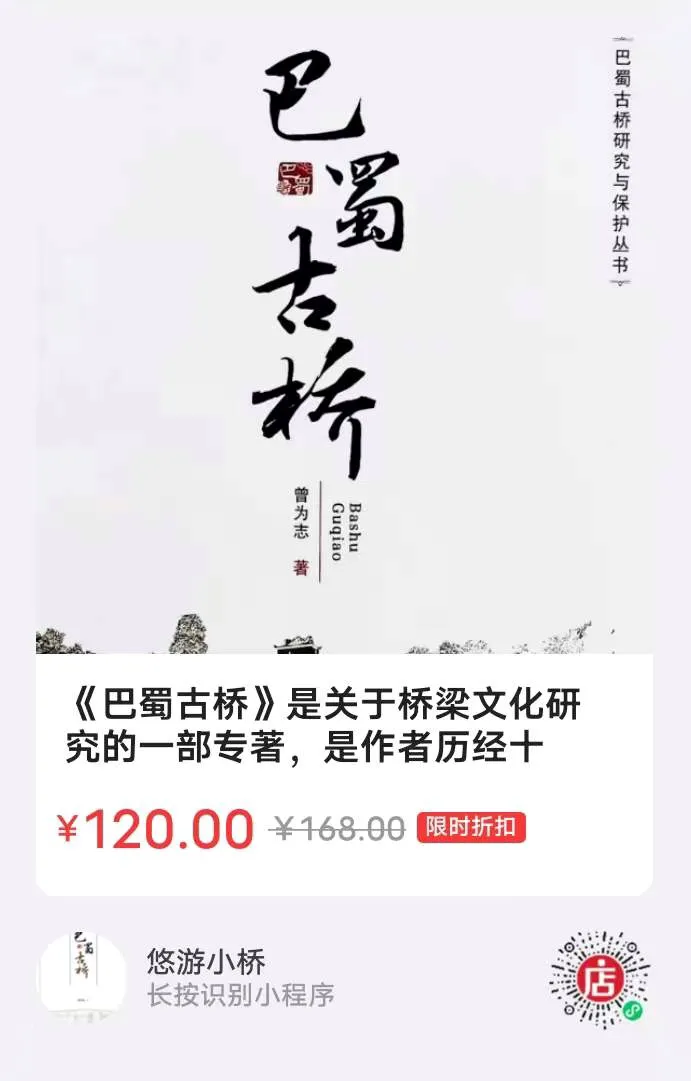

友人曾为志君新书付梓,敬悉获赠,欣喜莫名。曾君穷尽十数年之功,跋山涉水,访道寻桥,走遍了巴蜀大地。此书或为寻幽访古者、文保爱好人士之又一路书宝典,诸君大可按图索骥,是故推荐!