一直状态不佳,不想写,不爱写,也懒得写……从几天一更到一周一更,再到一月一更,再然后是不是就要一季或者半年一更了?我也不敢打保票!

前面也总结了好几期清末民初的大院老宅了,看来看去,看多了其实也都差不多一个鸟样,貌似没啥稀奇,更有好事者老拿北方山西大院之类的来作比。汗!这才真的是伤害不大侮辱性极强,咱大西南一隅就算是一砖一瓦的全部原貌保存下来那也没啥可比性好吧?啥叫历史轨迹?啥叫地理优势?啥叫南橘北枳?所以说我们的工作其实就是在有限的地域寻找一些有限的遗迹,然后从有限当中去发现一丝可能的有限的光亮,这就是所谓的志在乐趣!

至于精致不精致,爱看不看的,我反正又没强摁过谁的牛头喝水。不过也确实没多少心情继续,反正手头余货也不多,索性就一把梭哈,一段时间内我都不想再碰老街老宅之类的了,呵呵。

01孙家大院

重庆市九龙坡区走马镇椒园村有个叫孙家湾的地方有个“大宅门”,庭院深深,孙家大院因地而名,不过宅子的原主人其实不姓孙而姓周。

据考证,占地2200平方米左右的孙家大院始建于清朝中叶,为当地一周姓大户所建,后作为女儿陪嫁之用。之所以不叫周家大院而叫孙家大院,许是因为建筑所在地是孙家湾,抑或女婿姓孙也不定,总之后来便作此谓。

孙家大院坐北朝南,大门山墙为八字形状,门框整石为柱,中式封火墙上辅以欧式雕花,典型的近代民国风格,门楣上还镌刻有“吾爱吾庐”四个大字,至今依然清晰可辨。

最辉煌的时候,孙家大院有三进堂,进深超过50米,内设8个天井,1个戏台,50多间房屋。院内斗拱挑梁,描龙画凤,雕饰很是精美。惜乎现在仅存一进,而且经历过大改和魔改,遗迹所留也都好难分清古今区别。比如,大院内外的砖墙到底何时所砌?就这么一个简单的断代的问题,也会让人很是捉急和头疼。

但有一点是可以肯定的,就是大院后人或者说后来接手的人当中有人很洋气,不然不会在这中国园林风当中又穿插些许欧罗巴风格,比如戏台前封火墙之下的一对对称的“罗马柱”……不是什么皇家园林,也不是什么使馆教堂,这种中西结合的样式还是让人瞬间感觉有些穿越,虽然倒也不至于突兀。

当然,最最浓烈的依然还是国风,随处可见的撑栱和梁托尽都雕刻精美,鎏金错银,哪怕祼露在外的部分风化严重,但还是不难看出当年形状。

除了风化,还有“蜂”化,以及虫蛀白蚁,这些都是古迹古建保存当中普遍遭遇的问题。可是,这破败也不尽然全都是坏处。要不是看到朽坏凋零露出了竹篾和黄泥,我也不会考虑如前所说这个砖墙断代的问题了。

当然整个孙家大院,其实遗迹不多,规模不大,个人以为最大的看点也就是几处不多的雕刻。不管是柱础还是撑栱抬梁,看完便完,一刻钟,最多半小时就逛完,够够的了。

解放后,孙家大院先后被辟为村办公室、小学校、公共食堂之用,如今院子里尚有几户当地村民共同居住。七改八改之下,属实遗迹不多。而建国后的那些遗迹其实也不能称之为遗迹,比如院内的花坛、“梭梭摊”,或者墙上随处可见的毛主席语录和“团结紧张,严肃活泼”之类的标语。

历史是枚照妖镜,不经意地从门前经过,光怪陆离的从来不是天气,而是每个人心里都有着不同的魑魅魍魉。像我作为伪愤青一枚,所以难免在欣赏古迹之时,看到被破坏被改造被消失,除了大骂人心不古,我也会比一般人更容易激恼。

02郭氏民居和西来寺

此处纯粹路过,新不新古不古的也没啥遗迹,只是因为晏阳初和他的乡村教育觉得有必要一提……

郭氏民居位于璧山区来凤街道来凤村,始建于20世纪二三十年代,为当地望族郭氏之宅院,处在青山绿水之间,主体由东西两座四合院并联组成。入口处于东南方,均为风水寓意上的“歪朝门”。建筑外墙为夯土墙,内部为穿斗构架。因为较新较近,整体风格实用为主,其实没啥可圈可点之处,所以我都提不起相机。

不过,1940年至1945年间,中国乡村建设育才院璧山实习区,曾经租借过郭氏民居设立办事处,并结合大院后山的西来寺联办来凤中心国民学校,开展过社会调查和平民教育。1946年初,晏阳初又在巴县与璧山县建立起“巴璧实验区”,后来再扩大为“华西实验区”……

只是路过,我顺带一提咯,关于晏阳初和他的民智启蒙运动,有褒有贬,众说纷纭,有心人还请自行考量。很多人物很多知识点,其实往往就藏在字里行间这看似不经意之间。比如,前面刚刚说了个“巴璧实验区”,那然后如果我再问你:“重庆话里有句‘搭个巴壁’是什么意思?”你若还是答不上来,就该请你吃一顿“黄荆棍儿炒坐墩肉”了,是也不是?

当然咯,为人处世求学问,除了会发现,最重要的一点还是三观要正!就像我不想说,并不代表我就没有立场,只是不屑于与谁争论而已,嘿嘿。

岁月如流犹如光穿罅隙,对比起来,郭氏民居还算保存得相当不错了,而后山的西来寺就啥也不剩,新旧夹杂当中,间或有那么一两间老房子,除了一地的鸡零狗碎,完全看不出当年布局和形状。找了一大圈,除了一个柱础和一个须弥座就再没发现什么寺庙遗迹。所以要不是确认过地名,也问过了当地老人,我还真不相信此处便是西来寺。

话说,我们搭话的老者与我离世多年的外公十分神似,有那么一瞬,我真的恍忽……

03杜氏民居

又一个大院“歪朝门”……

杜氏民居位于永川区陈食镇双河村,原主人为煤矿老板,家财万贯,其所拥有的田产矿产之巨号称“三坝邻一场”,三坝即当地沈家坝、中河坝、屈家坝,一场即与之相邻的烂午场。而当年杜老板修此豪宅时用了大量的砖瓦、石材和木材,青砖白墙又雕梁画栋,所以当地人也称此处为“新房子”或“花房子”。

不过嘛但是,三十年河东,三十年河西,当年新人也变旧人啦。如今这新房子也只配叫烂房子……

解放后,经历过土改和文革的毁坏与被盗,1984年又发生过一场大火,损失惨重。加之当年辟作小河小学时,以及后来分到各家住户时的私自乱改乱建,致使古宅凋零残破,十不存一,如今也就只能看出个大致布局。

据传,当年新房落成,杜老板不禁得意洋洋,于是口出狂言说自己家大业大,永远都“背不了时”。结果给他家养马的一位长工听到,顺口呛了一句:“三遭人命两遭祸,背不背时不好说。”杜老板为之一时气结,便命手下人把长工收拾一顿。结果手下人没轻没重,失手就把长工活活打死了,从此陷入官非。有钱可并不代表真就有势,毕竟人命关天,饶是杜老板多方斡旋,官司一样久拖不决,直至最后家财散尽。背不背时嘛不好说,但背井离乡却是真的,因为最后杜老板不得不举家逃亡成都。

历史总是深邃迷离,像这穿堂的风,想抓抓不住。也好像民间还有一句“三贫三富不到老”的醒世箴言,不痛不痒。总之,杜家大院最后的接盘侠也是当地一位有名有姓的大地主叫蒋定燚,可房子后来并没有从此改姓蒋,因为各种时也命也,你懂的,呵呵。

吧啦吧啦一大通,是真的不知道说啥好,因为遗迹不多。

整个杜氏民居唯一看点可能就是大门和戏台,两者合二为一,戏台就在“歪朝门”的背后。

就算是唯一看点,其实也是貌似精致,因为细看之下,戏台上雕刻的所有人物全都被砍了脑壳。虽说这事儿肯定能找着人背锅,但又有什么意义呢?有些遗憾,注定不能弥补!

据说戏台两侧柱子上原来还有木雕狮子一对,到底是被毁还是被盗,不详。

04刘家祠堂

陈食镇外不远还有个刘家祠堂,本无特色,但此间有个木雕神龛,比较少见。

刘家祠堂位于陈食镇马银村,据刘氏家谱所记,其入川始祖为第七十三代伯浩公。清康熙至乾隆年间,刘氏一族陆续自广东移民入川。刘伯浩当年是个生意人,有子嗣四房,发达之后买下李家屋基,造房培垣,修了这么一个两进四合院即刘家祠堂之前身。而如今大院面目全非,虽然土墙变砖墙,却只剩了一进半拉,也看不出多大的格局,或者说有任何吸睛之处。

当然,我们本也不是为了院子而来。

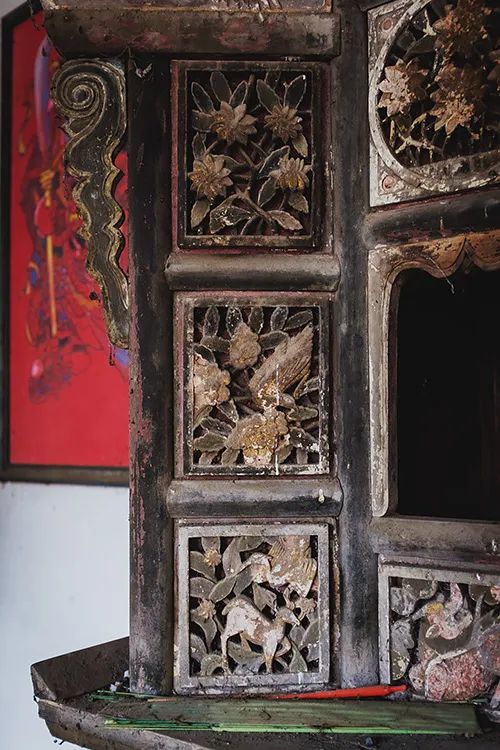

如前所说,此来我们就想看看那个木雕神龛,但在神龛之前有个木质香烛架,其实也还不错。

旧灯台,古神龛,依稀不断有人来。

尽管刘家祠堂保存并不完好,但有即胜于无,本就难能可贵,而且要不是香火不断,有后人培修守护,恐怕这唯一的神龛也留它不住。别的不说,木龛两侧的文魁、武魁画像就是仿制品。真品早被人收走了,后人没办法才原样复制了两幅。

神龛为木制双层屋檐牌楼式,高约3米,宽约2米,厚0.5米,大约制作于清中晚期。虽为一体,但可以拆卸,文革期间刘家人就是把神龛拆成了两份,悄悄地分开来藏匿,才得以留存至今。

神龛多处为镂空雕饰,刀法精湛,细节繁复,表面亦有生漆彩绘,但因为长年的烟熏火缭,已经失去了旧有光泽,犹如木之本色无异,却也多出了一分岁月沧桑和厚重之感。

神龛正中为牌位,上书“刘氏堂上始代高曾祖考/妣神主位”,两侧有小字不清,为“左昭右穆”和“祖德耀乾坤,宗功辉日月”的短联一对,顺序还写反了,明显是后人近年重制。根据网上资料,对联原文应该是:“银炉浮赤气,玉盏放藜光”。顶上“大盖檐”下有大字横批:“天锡纯嘏”,取自《诗经》“天锡纯嘏,眉寿保鲁”,为天赐鸿福之意。而底部案几上还雕有一句:“罄无不宜”,同样取自《诗经》“罄无不宜,受天百禄。”

再结合进来时朝门上的那幅对联:“堂上照青藜千百载祖德宗功当瞻天禄,阶前列紫绶四大房子贤孙孝蔚起人文”,横批:“光大门楣”,也算是一前一后,相互照应,破题应景。

刘家祠堂这个木神龛,虽说精致,但个人以为适宜远观却不适合近看。因为一旦凑近了,各种人物花卉的雕刻细节就显得没有石雕那种精致和难得。不知道是不是我才有的这种错觉?反正四十天的行程里,我就看到过三个木神龛,而这是唯二精致之一。另一个其实我此前文章也已经发过图片了,就在翰林山庄那篇游记里,不知可有人注意?

05广顺老街

这个院子我从回来之后就一直在查,但是到现在小半年了依然不甚了了,还是没有找到任何相关资料信息。我又不可能再去二回,于是只能冠以街名。

荣昌区广顺街道的老街,旧为成渝古道“东大路”所必经,可惜拆得一片狼藉,就剩下这么个独栋“别野”了……野,是真的野!哪怕就在街边,临街的一面也没留下丁点生活气息,分不出早几年哪个是小卖部,哪个是苍蝇饭馆。好在网上还能搜到旧图为证。

我从唯一能找到的一张旧图片里看出这个大院此前为一间茶馆,喝茶打牌的人不老少,人声鼎沸。可再往前深扒,想知道原主人姓甚名谁那就没有办法!这种普通的清末民初的旧民居,又处在闹市街边,非是有心人根本没谁会在意,而非是当地正宗土著,恐怕也没几人能说得清楚这大院来历。

这大院就这么在街边围挡里光秃秃地杵着,任它日晒雨淋,随风摇曳。和大多数文物古迹同样的命运,不像要拆的样子,也不像要保护的样子……下脚不注意的话还容易踩着地雷,有狗埋的,也有人埋的。

我一宅男湿人,行吟坐卧之际,无论走到哪里好像都特别钟爱讲个“人面桃花”,无论吟哦还是哼唱。可此处无声胜有声,人面想不起来,桃花也遇不上,所以拍个照片就莫怪我低级趣味了哈,至少我还没在这里发掘什么肉苁蓉或者是太岁,嘿嘿嘿。

其实,经年累月,荒废凋零,大院内部经过改造过后还有所留的遗迹,本也不多。可我就是对这个院子有一种说不上来的感觉,挺特别的感觉,特此为记。

06刘家大院

又是一场意外,在铜梁区华兴镇去往大庙镇打尖投宿的路上,我往车窗外随便那么一瞟而不期然发现的……

大院前有塘后有坡也算一风水宝地吧,虽说同样没啥遗迹,但是“骆驼虽瘦,架子蛮大”,老远一看场合不小嘛,也还是很容易的就能把人吸引过来。

凑近一看,上世纪二三十年代的典型民国建筑风格,还垮了大半又修了一半,比如中间的主体建筑,房顶之上突兀的一半黑色青瓦和一半蓝色琉璃瓦。两家人同住却不相与谋,新不新古不古的,也端的是空有其形徒有其表。不过青瓦覆盖下的那家主人很热情,而且院子虽然残破但是各处细节不少,也还是值得小探一番。

据介绍,原主人名叫刘斗兰(音译),只知道是个大地主或者官僚买办阶级,我估计也是云雾山龙洞槽下来那个刘家祠堂谱系一脉。此处大院建于1921年,所以也叫“新房子”,而更多的细节现主人也不得而知。不过看大门形状,估计也曾做过公社、政府办公室或者学校、食堂,再后来才又分给了村民。因为两厢无人居住,业已开始垮塌,实际大院现住户有且仅有正中主体建筑中的两户。

如我所说,细节值得一窥也是因为鲜明的时代特色,并非什么精致繁复,抑或富丽堂皇。

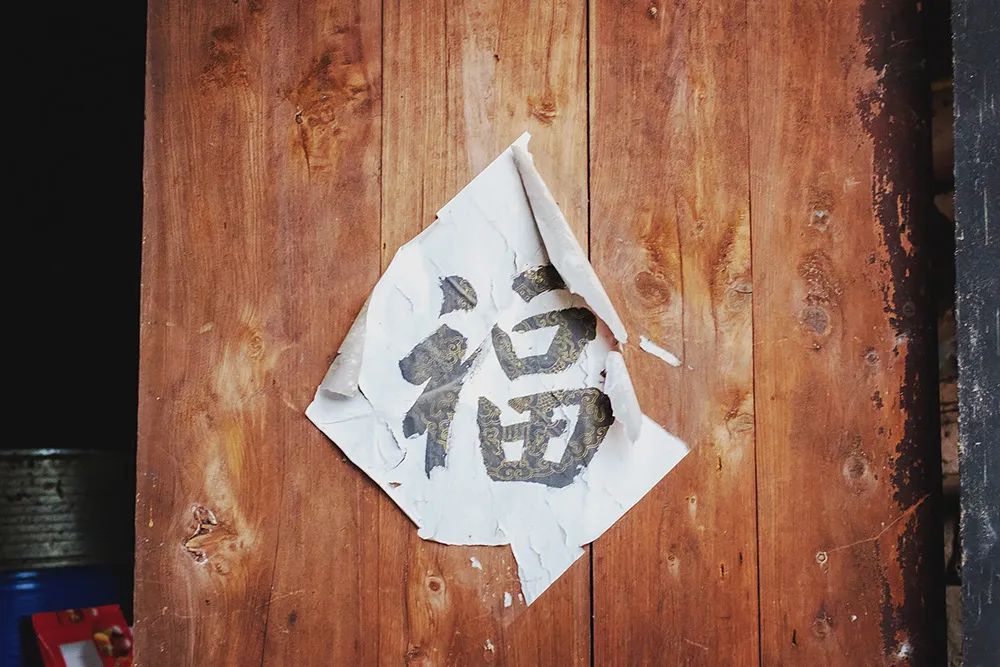

比如大门之上的圆形寿字花窗,比如堂屋顶上的五角星,比如墙壁四周的毛主席语录……

时代是一种烙印,就算千疮百孔,我们也不能好了伤疤就忘了疼!

07围龙老街

铜梁围龙镇旧名转龙场,为成渝古道“东小路”所必经,在总结古镇老街那一期,考虑到同质化的问题,所以我就自觉略过不表了。但如果单是从房屋的角度来看,围龙老街虽然不长,但仅余的几栋老房子却也是蛮有感觉的一处,特别是我们去的那天又正好下雨。

“天青色的烟雨,而我在等你……”

作为一枚非专业的编外人员,寻古访幽,更多的时候除了游历本身,我要的其实不就是一种感觉?许是放空身心,许是无病呻吟,但要是此时真能等来一个美女误打误撞地闯入镜头,是不是再好不过?呵呵,怨不得我要想多了。虽说是个伪文青,但是文艺青年这种病,到老也没治,何况我觉得我还很年轻。

老街其实不短,但是主体基本都被改造完毕,也就只剩下这条过街楼下的小支巷了,不足五十米。饶是如此,我们还是顶着一头毛毛细雨,犄角旮旯的转悠了小半天,原因无他,除了细节还是细节。

比如老旧斑驳的门牌号和店招……

比如已经砌作基脚的大门楹联……

美女没等到,最后等来了一个老司机,呵呵。

时代是一种烙印,就算无孔不入,我们依然不自觉会忘却许多!

08九墩桥民居

在大足区高坪镇九墩桥附近,带路的大哥语焉不详,所以我又只能以地名冠名。

这院子虽然处在古道附近,但其实也没什么特别,原来是个大院子不假,但垮的垮塌的塌改的改,就剩这么一间火灾过后的独栋了。独栋本身没什么噱头,但里面有两样东西比较特别,至少在我算是少见多怪,所以特此为记。

这特别,不是“小扣柴扉久不开”,也不是“一枝红杏出墙来”……

注意看,你能发现房梁上悬挂的一个瓦罐不?

这瓦罐倒置,白布封口,像药罐又不像的,不知道里面到底装了个啥?反正我是第一回看到,当地人又吱吱唔唔的半天也说不清楚,不知道是不是因为这家有人久病不治,所谓的破药罐煞?此为一特也。

其二,就是我在两间老宅里边都发现了这么一种白布幡,也是第一次亲眼所见。虽说同样不得确切,而且我也知道一地一风俗,但我还是笃定地臆测此为人死过后,做道场时曾经用过的灵幡,挂在家里可能是作为镇宅辟邪之用,不知对也不对?可有大足区域人氏能够予我确认?

反正,在我老家,渝东南那面也有类似习俗。只是我们的灵幡都是纸折浆糊的,红红绿录,巾巾吊吊,有各种灯笼吊带之类的复杂坠饰,很是精致,除了专业道士一般人做不出来。而且我们都是用完即完,最后会和灵屋一起付之一炬。但我们同样也会在白事过后,在家里不起眼的地方(一般是门背后),贴上那么两张符纸。所以大同小异,我想我的猜测应该也没错。

09后记

前言后语,我一直在强调一种同质化严重的问题,其实就是太普通啦,说白了就是看多了也伤。所以成渝古道沿线四十多天的行程里,我们所经历的老宅大院肯定不止我这几篇游记所写,你看我视频里的都有两个院子没记。固然,我有我个人主观的好恶取舍,还有有大有小或是值得与不值得的各种考量。但老实说很多地方也确实不值一记,本来就不精致了,还要么被改造,要么就只剩一道门或者一堵墙甚至一地废墟。

比如璧山接龙铺附近的螃蟹屋基,比如福禄镇大石包石刻之下的某处民居,再比如铜梁转龙场外的肖家祠堂……这三道门其实都蛮有意思,有且仅有,却也好像还是不值得我多余记述。

当然我说的有意思,也只是我以为的有意思而已,可能是好看,也可能是有趣。比如肖家祠堂前的这道门,我的G点就在于那半幅残联:“为刀笔吏汉室功臣推第一”。因为我们又只是路过顺带一瞧,在误打误撞一头雾水的前提下,在还没有进到院子之前,我看到这句的第一反应就是,要么是附庸风雅,要么就是主人也姓萧。肖出于萧嘛,结果确实也差不离。

行啦,都一把梭哈了,那就闲言少叙,准备刹角。

说是说再不想碰老宅旧院了,但后面总结庙宇石窟之类的我估计还是绕不过这雷同。唉,伤伤伤,是真的伤……

真的很古风,真的很好看。

其实每个地方这种古迹都很多,我们也只是管中窥豹,因为是线性调查又有距离范围限制,所以错过很多!