第一天,和老司机、老李同路,去“五塘”(青木关镇)之前,先在“四塘”(土主镇)停了个车……作为一枚伪文艺青年,我对老郭虽然不感冒,但遥传李太白、苏东坡都曾打过前站,所以无论装逼也好顺路也罢,既然路过飞雪岩,那总还是要驻个足的说。

01飞雪岩

一条梁滩河蜿蜒流淌,绕过土主场,下穿高滩桥,然后突然跌落陡崖形成一道不大不小的瀑布,水声轰隆,溅若飞雪。宋代状元公冯时行,去国还乡,于此驻游之际便以“飞雪岩”名之,于是流传千古。

后世,清代翰林李为栋在《飞雪岩赋》里不吝华辞,赞曰:

尔乃千村廖廓,一水纡回,穿初出之昌,流九曲之杯。望岑(cén)崟(yín)而奔赴,依蒹葭而溯洄……于是千寻瀑布,一泓鼎沸。

▲ 飞雪岩摩崖造像和题刻,摄影:邓新贵

▲ 飞雪岩摩崖造像和题刻,摄影:邓新贵

据资料记载,飞雪岩题刻分布在坐东向西, 高6米,长12米的石壁之上,现存石刻三则,其中有颜体“飞雪岩”三个大字,每字直径大约80厘米。原有摩崖造像三龛,分别为佛祖、罗汉和观音,除“飞雪岩”和观音龛外,其余石刻及造像均为南宋时期所刻。不过因为风化剥蚀严重,石刻即使能找着也看不出几多来了。

崖去渝城六十里,相传太白、东坡皆题诗崖间,风雨残蚀,泯然无存。明巡按詹公朝用、王公非熊,里中人也,凿九曲池,修九层阁,极一时之盛。游而披读残碣,无一留题……

连李为栋都没法拜读到的残幅真迹,咱后人便也不作多想,且目力所及也难觅摩崖踪迹,何况融创开盘过后,这一带早已被高档小区和工地包围,下河也不易!我就岸上看看,直接借图就好,呵呵。

▲ 图片来自网络,作者不详。

▲ 图片来自网络,作者不详。

飞雪寺没看头,题刻不好找,我其实就只奔着那流杯池来的呢。结果崖上崖下踅摸半天,回来又放大图片一格一格地找,还是没能找着……看来真如小区工人所言,这流杯池已经被文管所给抠走了,唉……

话说这小区的logo就是流杯池图样,而销售处的景观设计也是真心不错,逼格很高,员工态度也挺赞,进出都给敬礼,逢人便道你好,看起来确实很贵的样子。只可惜,我那天相机拍的所有图片莫名其妙全被格式化还被覆写了,哈哈。

02高滩桥

古代的度量衡与现世差距还是蛮大,所谓“穿高滩桥出约里许,至飞雪崖。”实际目测,两者间距离不过百八十米,真的很近。

高滩桥,五孔石拱桥,位于土主镇四塘村西1.5公里,为渝合古道之路桥,始建于清乾隆四十一年(1776年),南北走向,横跨梁滩河,桥长60米,宽5.25米。

拱券纵联砌置,各跨间距不等,中拱矢高3.2米,净跨8米。各拱券上分刻龙头、龙尾,桥面平铺石板,两侧为一米高石栏,栏杆上雕塑人物和各种瑞兽石像,风化损毁严重,没有一只全须全尾。

看嘛,真没一尊雕塑能看出来是个啥,都只能靠猜……桥下的龙头龙尾也如是,奇丑无比,已然风化得似龙似蟒,真没啥好看的。

03工农桥

第三天再来,重拾路书,与小贺同游。

青木关镇青木湖原名工农水库,水库上有座11孔连拱石桥暨工农桥,具体建造年代不详,不过从水库和桥名可断定,应该为上世纪六七十年代左右。

不是古桥,本来我该没啥兴趣,但是这桥比较特殊,其最大的特色是曲桥不直,弧度弯得很好看,别有韵味。

被一道水坝锁住的青木溪静水流深,这一弯石桥又翩翩若虹,不同季节,不同天气,画面层次不尽相同,无论春夏秋冬还是天晴下雨都蛮出镜的说。

04鲤鱼桥

青木关镇外三公里左右有个八庙场(塘),八庙场外有座清代石牌坊,石牌坊外又有座石拱桥,石拱桥上面还有座小石拱桥……

拱桥名曰鲤鱼桥,单拱小石桥,传说是桥头原来有块石头状若鲤鱼,故名。具体建造年代不得而知。

上游小石桥同样不详,只是觉得好看而已,实际我猜这桥年深并不长。

05八庙牌坊

鲤鱼桥的背后就是八庙牌坊,像极老翁老妪,无限晚景凄凉的依偎在墙角一隅,伫立于一片废墟当中。

八庙牌坊坐北朝南,立于老街南侧,从题刻内容来看应该是座德政坊。

牌坊四柱三门,双重檐仿木结构,通高5.35米,宽6.3米。四个门柱架于地伏之上,门柱前后有夹杆石,明间一对夹杆石呈抱鼓样式,左右次间为梯形样式。

明间正面下额枋间镶有一匾额,题刻“永锡鸿庥”四字, 抬头为“乾隆己卯季冬吉旦”,落款为“巴邑学生熊文元建”,左次间正面下额枋间嵌有浮雕麒麟图样,右次间正面下额枋间嵌有浮雕凤凰图样。明间上额枋正中为龙凤牌,其上字迹已风化不可识。明间门柱与下额枋间,有白象样式的花芽子雀替一对。

“永锡鸿庥”背后,即正对鲤鱼桥一面,原来也该有刻字浮雕,但后来都被白灰所覆,白底之上隐约有字显现,从字形揣测应该是“巴县青木乡中学”字样。

抗战时国府教育部迁驻青木关,在八庙塘创办“战区来渝学生进修班”,计有逾3万多的学子曾经就读于此,所以八庙塘这个名字在很多人的抗战回忆录里都有提及。解放后,进修班改为青木乡中学,现已荒废……牌坊后现在是一家厂房,貌似还在生产,而牌坊前则已经被拆成了一片废墟。

所谓八庙塘,据传是因为场镇周边有八个庙,这牌坊附近就有一个。如今庙宇早已不存,牌坊下还曾被辟作鸡舍,不过到现在连鸡舍也都遭废弃了。

整个八庙场都特别的荒凉,莫说街店和场期,已然就已经没有几家人了。

曾经的鸡舍把牌坊正门和左门给堵了,却还留了右门,装上门板闩以供出入。

在鸡舍当中我还发现了一个柱础,想来应是当年庙宇残留之物。

06村公所旧址

出八庙场,继续往穿眼洞方向前进,临近渝遂高速沙坪坝收费站时,在村道边发现一处旧宅院,因为没有文保牌不知确切名字及详情,只知道曾为某地主之宅,解放后作过学校。不过地图上此处小地名叫村公所,所以我就姑妄名之。

无名,无凭还无据自然就无从查起,院前池塘里有几个中年人在钓鱼,却也谁都解释不清楚。

这小院现在卖给私人了,无人打理将颓未颓,右边已经垮掉了半厢。院内草长及腰,黑瓦白墙间,有毛主席语录若隐若现。

宅院为典型的川东民居特色,算个小小庄园,不过建筑细节上不算特别考究。最有特色的反而是院墙,中间一段修成的马头墙式样,翘角飞檐像极影壁一块,或也寓示着背后曾经也是个大富大贵之家。

富也富不过三代嘛,无产阶级专政过后,这家人的命运我们无从得知,但这小院却也即将寿终正寝。这一路上的古宅其实挺多,不过命运大多雷同,都处在将倾未倾之间,半死不活。

像右手边这半厢房,几个月前某网友的游记里都还“健在”,还能看清石门框上的对联:“领导我们事业的核心力量是中国共产党;指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义”,横批“毛主席万岁”。数月后,我们再来,全都变成了一片灰烬。不过匆匆几十年,山呼万岁也没个毛用!

07张家嘴桥

青木关镇与凤凰镇分界的青木溪上有座五孔平板石桥,无字无碑,同样不知何时建造。询问当地老者,也只道就叫姜家嘴桥。不知是老人口齿不清还是听力不济,我还特意询问:“是姓姜的姜的么?”,老人也曾颌首示意。

结果等我回来一看地图,此地名叫张家嘴,属凤凰镇威宁寺村……

旧县志一般对津梁的描述往往就只一句话,十来个字,本来就很难查证了,而这种想当然的命名方式,更是无从查起,所以我也懒得去翻书。只从结构形式上,大致断定是清末所修,应该不会太早。

小桥流水,碧波潺潺,老人钻到桥底下去寻找落单的鸭儿,边走边骂:“尽都回切了,就你不晓得落屋。”

溪流宛转,宛在中央,巨石滩上遍布大小不一的水冲石臼。所谓水滴石穿,这密密麻麻不知流过多少的亿万斯年?

小桥前面有一浅浅水坝,桥头也有溢水槽,许是当年村姑们浣洗之处。桥下亦有大型石砌暗道遗存,可对面并无沟渠痕迹,不确定此处早前是不是有个水车或水辗,服务于当地生产生活?

08海会寺

张家嘴背后的古书山上有个道观,因山而名,其前身为海会寺,由佛入道的原因估计是时也命也,现代社会各种的时势应然。

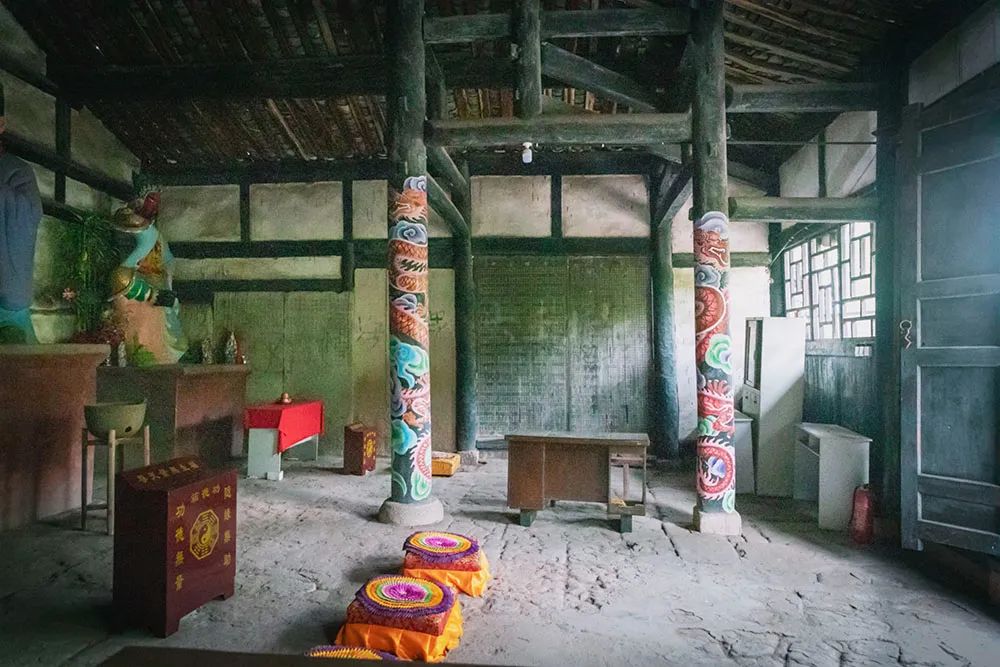

海会寺始建于南宋绍熙年间(1190-1194年),历经战火兵燹,张献忠据蜀和乾隆年间两度被毁,明弘治六年(1493年)、清嘉庆十三年(1808年)又两度重修,道光二十八年(1848年)、光绪五年(1879年)再增修。该寺现占地651平方米,坐西南向东北,四合院布局,现存正殿、前殿和厢房。

▲ 图二来自微博,作者:雨演眼中的世界

▲ 图二来自微博,作者:雨演眼中的世界

时下的古书山道观隶属全真派,掌院住持因为病重卧床,现由一老一小俩徒弟代持。至于说这道观什么时候开山立馆的,我也没问。如前所说,我大胆猜测这由寺改观的历史也没几年,因为前些年出版的《沙坪坝文化地图》一书当中,还说这庙由佛教协会管理,作者李波为沙区文旅主管领导,肯定不会说错话不是?

小道长比我小十岁左右,煞有介事的给我介绍正殿大门上的牌匾为苏东坡所题……我一脸的黑人问号,又不好明说,只能打哈哈:“嗯,前面飞雪岩才说东坡来题过字的呢。隔这么近,也是很有可能过来的哈。”

其实,莫说古书山道观了,即便南宋朝的海会寺最早时期,也是遇不上东坡先生的嘛,哈哈。

这一老一小的同门师姐弟,年龄悬殊比较大,小道长明显业务有些不熟,敲钟打鼓尚需师姐提点。不过他们人都好热情也很健谈,我们这进来不磕头不烧香,也没随个功德份子钱什么的,依然待我们热情如故。

我所感兴趣的东东,其实跟古书山道观没一毛钱关系,而是正殿的墙壁之上,从前海会寺留下来的诸多碑刻。

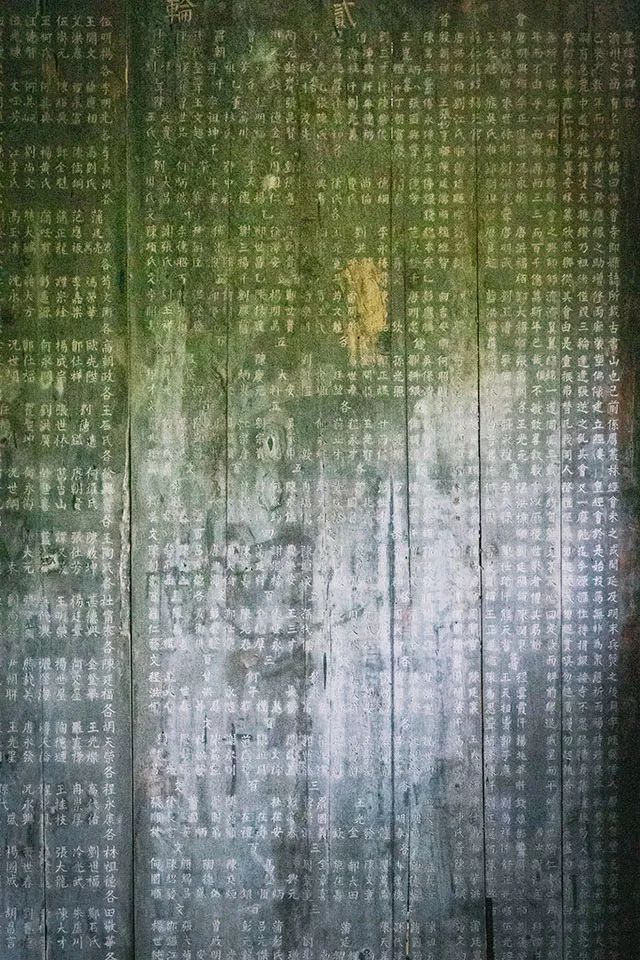

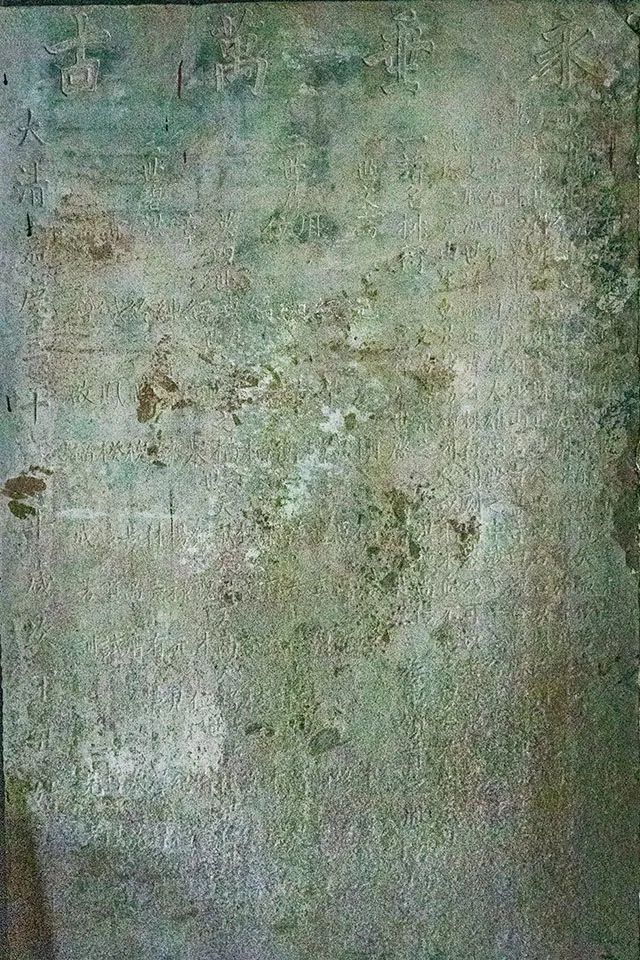

正殿进门,左右山墙上嵌有清代碑刻14通,右为《皇经会碑记》,左为《永垂万古》碑,皆为历年重修海会寺事件记叙,并附人名功德。后者风化较为严重,不过落款依然能够大致辨识“大清嘉庆(二)十(二)年(1817年)岁次丁丑”。而《皇经会碑记》的字迹大多清晰,惟底部漫渍严重不易分辨,但基本也能读个大概齐,比如开篇所记:

渝州之西有名刹焉,号曰海会寺,即县志所载古书山也,已(以)前系属丛林经会,未之或闻。延及明末兵燹之后,庙宇倾颓……

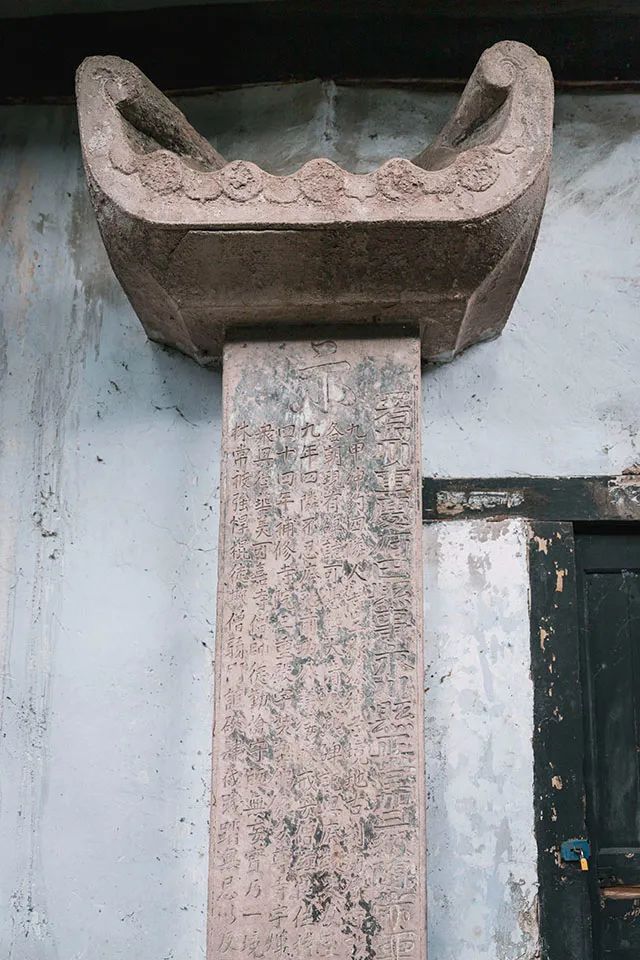

而最具代表性的其实是正殿背后的两根四棱碑,四面题刻,高大如柱,碑帽仿汉阙形式。按理这俩碑应该是立于殿前或者步道石级两侧,却不知为何会被嵌入到殿墙当中?

其中右手边那根四棱碑书刻尤为精致,应该是块告示碑,抬首一个大写的”示“字,然后再大字双钩阴刻知县老爷官衔:“署四川重庆府巴县事永川县正堂加三级随带军功加四级纪录十次……”内文同样记载了海会寺经历兵灾匪患频繁,数次重修之经过,并确认:“古刹海会寺设建于先朝绍熙年间(1190-1194年)……各朝现有碑志可凭。”

除了碑刻,海会寺其它遗迹不多,除了墙角趴窝的一个石狮,就是梁上悬吊着的一口铁钟,钟上铭文:吉祥如意,天下太平。

09后记

最后告别小道长,从海会寺出来,其实时间尚早,但这第三天是纯徒步,被太阳虐得更惨,我和小贺同学已然没有精力再按原计划一路摸到回龙坝。路书计划里沿线可能还有三座古桥和一个寺庙,就算还有力气可能时间也不够。而且此时乌云压顶,虽说不热但也光线惨淡,折回青木溪再去钱家弯崖居探洞貌似也有不妥。索性,再走小环线,绕道梁滩河,因为在卫星图上看,鱼剑滩貌似也有座古桥。

结果到了一看,才知草率,哪还有半点古桥的样子嘛?

不过沿途绿草如茵,凉风习习,倒也走得十足悠闲。就是这风吧一阵一阵的,停住的时候,依然闷热无比,所以田间过路,心下里我也曾悄悄地戏谑牛背上的白鹤:“你丫穿的可是羽绒服,遭得住不哦?”

过了梁滩河,再多一步都不想走。一屁股坐地上等摩的,到青木关,去微电园,最后转轻轨摸黑回家。